在儿科治疗中,雾化吸入因其便捷性和高效性被广泛用于呼吸道疾病管理。许多家长对雾化治疗的安全性存疑,尤其是对激素类药物的担忧。本文将从科学角度解析幼儿雾化的潜在风险与应对策略,帮助家长更理性地看待这一治疗方式。

一、雾化治疗的作用机制与适用场景

雾化治疗通过将药物转化为微小颗粒,经呼吸直接作用于气道黏膜,实现快速缓解症状的目标。其优势在于:

1. 靶向性强:药物直达病灶,减少全身吸收,例如吸入型糖皮质激素(如布地奈德)仅需口服剂量的1/50即可达到同等疗效。

2. 安全性高:药物代谢不依赖肝肾,尤其适合婴幼儿及肝肾功能未发育完全的儿童。

3. 依从性好:无需静脉穿刺,操作简单,患儿接受度高。

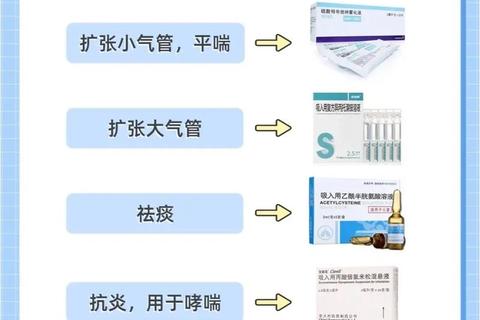

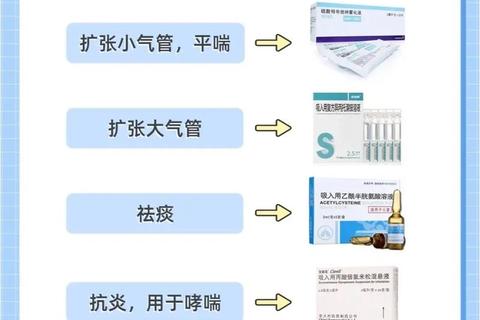

适用疾病包括哮喘急性发作、急性喉炎、肺炎支原体感染、毛细支气管炎等伴随喘息或痰液阻塞的病症。普通感冒或轻微咳嗽则无需雾化。

二、雾化治疗的常见副作用及成因

尽管雾化总体安全,但药物成分、操作方式等因素可能导致以下不良反应:

1. 局部刺激反应

症状:咳嗽加重、咽喉灼热感,少数出现呕吐或皮疹。

原因:药物颗粒刺激气道黏膜,或雾化器气流速度过快。

应对:调整雾化器参数(如选择3-5μm颗粒直径的喷射式雾化器),雾化后及时漱口、洗脸。

2. 口腔与呼吸道菌群失衡

症状:鹅口疮(口腔白膜)、真菌性喉炎。

原因:糖皮质激素抑制局部免疫力,长期使用增加真菌感染风险。

应对:每次雾化后清洁口腔,婴幼儿可用棉签蘸生理盐水擦拭。

3. 全身性药物反应

症状:心悸、手抖(β2受体激动剂导致)、头痛(抗胆碱药物引起)。

原因:药物经肺泡吸收进入血液循环,或操作不当导致药物过量。

应对:严格遵医嘱控制剂量,出现异常立即停药并就医。

4. 气道阻塞风险

案例:痰液吸水膨胀可能引发窒息,尤其见于脑瘫或咳嗽反射弱的患儿。

预防:雾化前清理鼻腔分泌物,治疗后拍背排痰,避免与镇咳药联用。

三、安全用药的五大原则

1. 药物选择禁忌

禁用非雾化剂型(如地塞米松注射液、中成药),因其颗粒直径不符且含防腐剂。

避免自行混合药物,例如布地奈德与异丙托溴铵需按特定比例配伍。

2. 剂量与疗程控制

急性症状(如喉炎)通常需3-7天,慢性病(如哮喘)可能需数月。

长期使用激素需监测生长发育及骨密度。

3. 操作规范

雾化前:空腹1小时,清洁面部(不涂油性面霜)。

雾化中:保持坐位或半卧位,面罩紧贴面部,避免药物入眼。

雾化后:漱口、洗脸,拍背促排痰。

4. 设备消毒管理

面罩专人专用,每次使用后以清水冲洗,每周用含氯消毒剂浸泡。

5. 特殊人群注意事项

早产儿:需评估支气管肺发育不良风险,谨慎使用雾化激素。

过敏体质患儿:首次雾化后观察30分钟,警惕急性支气管痉挛。

四、家长常见误区与科学解答

1. “雾化激素影响身高”

事实:研究显示,规范使用吸入激素对儿童最终身高无显著影响。

2. “雾化比输液更危险”

事实:雾化药物剂量仅为全身用药的1/20-1/50,全身副作用率低于0.1%。

3. “家用雾化器效果差”

选择建议:优先选购喷射式雾化器,输出颗粒直径需在1-5μm范围内。

五、何时需紧急就医?

出现以下情况应立即停止雾化并寻求医疗帮助:

面色苍白、呼吸困难或嘴唇发绀。

持续呕吐或皮疹扩散。

治疗后咳嗽反而加剧,可能提示痰液堵塞。

雾化治疗是一把“双刃剑”,其安全性高度依赖规范用药和精细护理。家长需与医生充分沟通,掌握正确的居家操作技巧,同时避免因过度恐慌而延误治疗。对于反复呼吸道感染的幼儿,加强免疫调节(如接种疫苗、均衡营养)比依赖雾化更重要。科学认知与主动预防,才是守护孩子呼吸健康的核心策略。