月经不调背后的激素失衡:科学解析与西医诊疗策略

月经是女性生殖健康的“晴雨表”,但约80%的女性一生中会经历不同程度的月经紊乱,如周期异常、经量改变或伴随严重不适。现代医学认为,激素失衡是月经不调的核心病因之一,其背后涉及复杂的生殖内分泌系统调控机制。本文将从症状识别、病因探究到诊疗策略,为公众提供科学、实用的健康管理建议。

一、症状识别:月经不调的典型表现

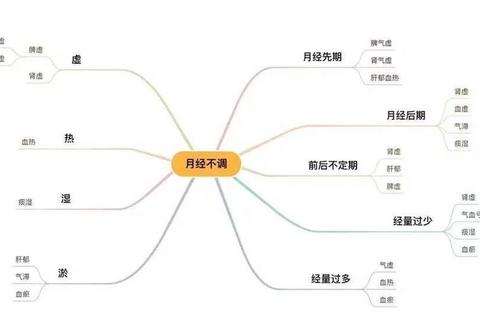

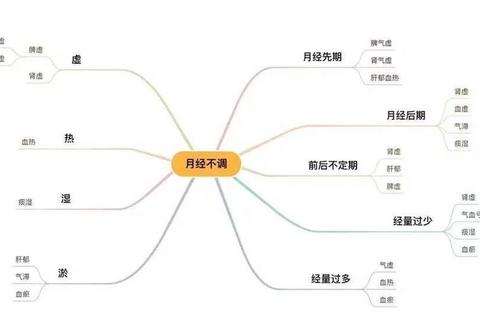

月经不调并非单一疾病,而是一组症状的集合,主要表现为以下四类异常:

1. 周期紊乱:正常月经周期为21-35天,若周期短于21天(频发月经)或长于35天(稀发月经),甚至闭经超过3个月,需警惕激素失衡。

2. 经量异常:单次月经失血量超过80ml(需更换卫生巾≥20片)或少于5ml(点滴出血),可能与子宫内膜增生异常或卵巢功能减退有关。

3. 经期延长或缩短:出血持续>7天或<3天,常见于黄体功能不全或子宫内膜修复障碍。

4. 伴随症状:严重痛经、胀痛、痤疮、多毛等,提示雄激素升高或前列腺素分泌异常。

特殊人群需注意:

青少年:初潮后1-2年内周期不规律属正常,但若持续异常或伴剧烈腹痛,需排除先天性生殖道畸形。

孕妇/产后女性:哺乳期闭经属生理现象,但非哺乳女性产后6周未恢复月经需就医。

围绝经期女性:周期缩短或延长是卵巢功能衰退的早期信号,但需与子宫内膜病变鉴别。

二、病因探析:激素失衡如何“搅乱”月经?

西医认为,月经调控依赖“下丘脑-垂体-卵巢轴”(HPO轴)的精密协作,任一环节异常均可导致激素失衡:

1. HPO轴功能失调(占60%以上病例):

压力与作息紊乱:长期压力通过皮质醇升高抑制促性腺激素释放激素(GnRH),导致排卵障碍。

过度减重/肥胖:体脂率<17%或BMI>30会干扰瘦素分泌,影响卵泡发育。

2. 卵巢因素:

多囊卵巢综合征(PCOS):高雄激素血症导致卵泡发育停滞,表现为月经稀发、多毛。

早发性卵巢功能不全:40岁前卵泡耗竭,FSH升高>25 IU/L,引发闭经。

3. 甲状腺/肾上腺疾病:甲状腺功能减退(TSH↑)或库欣综合征(皮质醇↑)可抑制性激素结合球蛋白(SHBG),间接升高游离雄激素。

4. 医源性因素:紧急避孕药、抗抑郁药或化疗药物可能干扰激素分泌。

三、诊断流程:精准锁定激素失衡的关键指标

当月经异常持续3个周期以上,建议进行以下检查:

1. 基础性激素六项:

卵泡期(月经2-5天):FSH、LH、E₂评估卵巢储备功能;睾酮(T)筛查高雄血症。

黄体期(月经前1周):孕酮(P)<3ng/ml提示黄体功能不全。

2. 影像学检查:

超声:监测卵泡发育、子宫内膜厚度(>12mm需排除增生)。

MRI/CT:怀疑垂体瘤或肾上腺肿瘤时使用。

3. 其他辅助检查:甲状腺功能、AMH(抗缪勒管激素)、糖耐量试验等。

四、西医治疗策略:从短期调控到长期管理

治疗需根据病因分层,目标为恢复规律月经、缓解症状并预防远期并发症(如骨质疏松、子宫内膜癌)。

1. 药物治疗

周期调整:

孕激素(如地屈孕酮):适用于无排卵性月经,模拟黄体功能,诱导规律撤退性出血。

复方口服避孕药(COC):如达英-35,通过抑制排卵、降低雄激素改善PCOS症状。

止血治疗:

氨甲环酸:抑制纤溶酶活性,减少经量过多。

GnRH激动剂(如亮丙瑞林):用于子宫腺肌症或严重功能失调性子宫出血。

激素替代疗法(HRT):围绝经期女性可短期使用雌孕激素序贯疗法,缓解潮热并保护骨质。

2. 手术治疗

宫腔镜:切除子宫内膜息肉或粘连,恢复宫腔形态。

腹腔镜:卵巢打孔术用于药物治疗无效的PCOS患者,或剔除子宫肌瘤。

3. 生活方式干预

营养管理:增加ω-3脂肪酸(深海鱼)、维生素B6(坚果)摄入,减少高升糖指数食物。

运动处方:每周150分钟中等强度运动(如快走、游泳),但避免过度运动(体脂率<22%时需调整)。

压力调控:正念冥想、认知行为疗法(CBT)可降低皮质醇水平,改善HPO轴功能。

五、何时就医?这些“危险信号”不可忽视

居家观察期间,若出现以下情况需立即就诊:

突发大量出血:1小时内浸透≥2片卫生巾,伴头晕、乏力。

严重腹痛:止痛药无效或疼痛放射至腰部/直肠。

异常体征:溢液、视野缺损(提示垂体瘤)或颈部肿大(甲状腺异常)。

六、预防与管理:构建激素平衡的“防护网”

1. 自我监测工具:使用经期管理APP记录周期、经量及症状变化,便于早期发现异常。

2. 定期筛查:35岁以上女性建议每年检测性激素、甲状腺功能及妇科超声。

3. 分层干预:

青少年:避免过度节食,保证每日钙摄入1000mg。

育龄女性:计划妊娠前3个月调整月经周期,优化子宫内膜容受性。

高危人群:PCOS患者需长期管理代谢指标(血糖、血脂),降低心血管风险。

月经不调既是身体发出的“预警信号”,也是可防可治的常见问题。通过科学识别症状、精准诊断病因,并采取个体化的治疗策略,多数患者可恢复规律月经周期。更重要的是,建立健康的生活方式,从根源上维护激素系统的动态平衡。当自我调节无效时,请务必寻求专业医生的帮助,避免盲目用药或延误病情。