中药与月经周期的关联一直是女性健康领域的热门话题。尤其当月经推迟发生时,许多人会首先怀疑近期服用的中药是否与此相关。这一现象既涉及药物本身的特性,又与个体体质、生活习惯等多重因素交织,需要科学、系统地分析。

月经周期的规律性由内分泌系统、生殖器官及整体健康状况共同维持。中药通过调节气血、脏腑功能发挥作用,但若药物成分或使用方式不当,可能打破原有的生理平衡,导致月经推迟。常见机制包括:

1. 药物成分的直接作用

部分中药含激素调节类成分(如柴胡、丹参),可能影响雌激素和孕激素水平,间接干扰卵巢功能。寒性中药(如金银花、连翘)可能抑制子宫血液循环,导致经血排出受阻;而活血化瘀药(益母草、红花)若过量使用,可能打乱正常经期节律。

2. 体质与药物的交互反应

中医强调“因人施治”,体质差异显著影响药效。例如:虚寒体质者服用寒凉药物后,易加重气血凝滞;肝郁气滞者若未配合疏肝理气方剂,可能加剧内分泌紊乱。临床发现,约30%的月经推迟案例与体质和药物不匹配有关。

3. 疗程与剂量问题

长期服用某些中药可能产生累积效应。例如止血类中药(如白芨)连续使用超过2周,可能抑制子宫内膜正常脱落。药材炮制方式(如生地与熟地)也会改变药性,需严格遵循医嘱。

若月经推迟发生在用药期间,建议通过以下步骤排查原因:

1. 时间关联性:记录服药与月经变化的时间线,通常药物影响在停药后1-2个周期恢复。

2. 排除其他因素:优先确认是否怀孕(通过早孕检测),并排查压力、节食、甲状腺疾病等干扰。

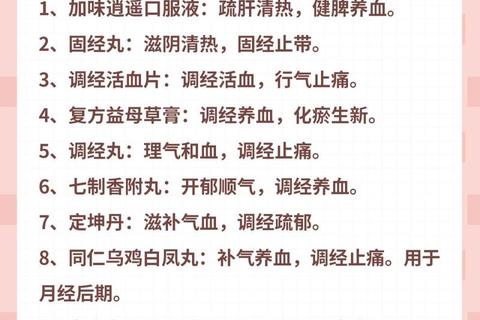

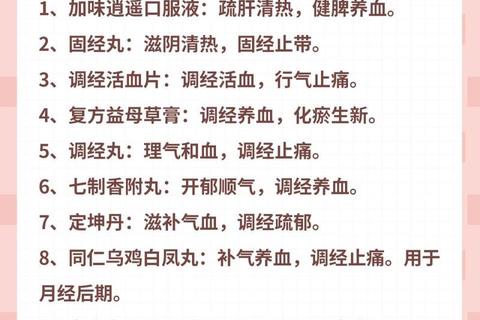

3. 药物成分分析:对照药方中的药材特性。例如含大量寒凉成分(石膏、黄连)或收敛性药物(五味子)时,需提高警惕。

4. 体质评估:中医辨证可明确是否存在气血两虚、痰湿阻滞等易受药物影响的体质。

1. 青春期女性

内分泌系统尚未稳定,应避免长期使用含激素调节成分的中药。若需调理月经,优先选择温和的补气血方剂(如四物汤加减)。

2. 备孕或哺乳期女性

活血化瘀类药物可能影响胚胎着床或通过乳汁影响婴儿。建议用药前咨询医生,必要时暂停哺乳。

3. 围绝经期女性

此阶段月经紊乱多与卵巢功能衰退相关,需鉴别是自然生理变化还是药物作用。可配合滋阴补肾类中药(如六味地黄丸)平衡激素波动。

1. 饮食调节

2. 情绪管理

压力是月经紊乱的常见诱因。每日进行15分钟冥想或瑜伽,可降低皮质醇水平,改善肝气郁结。

3. 周期监测

使用月经周期记录APP,观察基础体温和分泌物变化,帮助判断是否恢复规律。

出现以下情况需及时就诊:

案例1:32岁女性因痛经服用活血化瘀方剂(含桃仁、红花),连续2个月月经推迟10天。

分析:活血药加速子宫内膜脱落,导致修复期延长。

处理:减少活血药剂量,加入白芍、熟地滋阴养血,2周后周期恢复正常。

案例2:25岁女用清热解毒方(含黄连、石膏)后月经推迟,伴手脚冰凉。

分析:寒凉药加重阳虚体质的气血凝滞。

处理:改用温经汤(吴茱萸、桂枝为主),配合每日泡脚,1个月后周期调整。

中药与月经周期的关系如同“双刃剑”——合理使用可调理体质,不当应用则可能扰乱生理节律。建议患者在医生指导下制定个性化用药方案,并建立月经健康档案,系统追踪身体反应。当异常情况发生时,科学排查、及时干预是维护生殖健康的关键。