当孩子站在同龄人中显得格外矮小时,许多家长会感到焦虑:是基因决定的?还是喂养出了问题?或是某些疾病在作祟?实际上,身高发育受遗传、营养、疾病三大因素共同影响,而科学认知和早期干预是解决问题的关键。

一、遗传因素:身高潜力的“天花板”

遗传是影响身高的核心因素,约占60%-70%的权重。父母的身高通过多基因组合传递给孩子,这些基因涉及骨骼生长、激素分泌等多个环节。例如,生长激素基因(GH1)或胰岛素样生长因子(IGF-1)的变异可能导致身高显著低于遗传潜力。

典型表现与误区

靶身高计算:男孩遗传身高=(父亲身高+母亲身高+13)÷2±5 cm;女孩=(父亲身高+母亲身高-13)÷2±5 cm。若孩子身高长期低于靶身高范围,需警惕其他因素干扰。

误区:父母高≠孩子一定高。基因组合具有随机性,可能继承隐性矮小基因;环境因素可能抑制遗传潜力的表达。

案例:一项针对双胞胎的研究显示,遗传因素解释约70%的身高差异,但营养充足群体中,遗传作用可能更高。

二、营养因素:生长动力的“燃料箱”

营养是基因表达的基础。全球研究显示,营养不良可能导致儿童身高差距达20厘米。

关键营养素的作用

1. 蛋白质:骨骼和肌肉生长的原料。缺乏会导致生长激素分泌减少,骨骺闭合延迟。

2. 钙与维生素D:钙构成骨基质,维生素D促进钙吸收。维生素D缺乏可导致佝偻病,表现为“O型腿”、骨痛。

3. 锌与铁:锌参与DNA合成,缺锌导致食欲减退;铁缺乏引发贫血,影响供氧和细胞代谢。

高危信号

体重增长缓慢,身高曲线低于P3(即3%分位)。

挑食、反复感染、面色苍白(可能提示缺铁性贫血)。

干预措施

膳食建议:每天500ml牛奶、1个鸡蛋、50g瘦肉,搭配绿叶蔬菜和水果。

补充剂:在医生指导下使用维生素D(400-800 IU/天)或钙剂,尤其冬季日照不足时。

三、疾病因素:生长发育的“绊脚石”

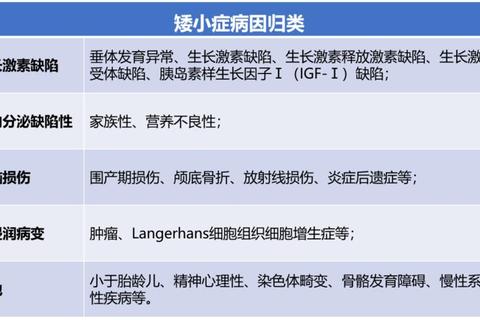

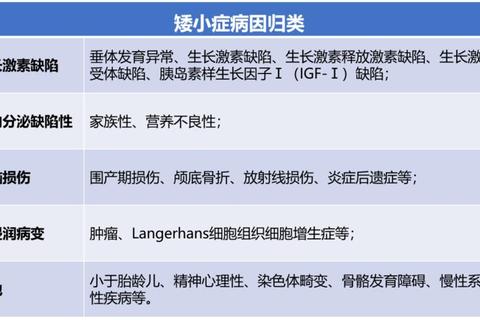

约20%-30%的矮小症由疾病引起,可分为器质性和非器质性两类。

常见疾病类型

1. 内分泌疾病

生长激素缺乏症:年生长速率<5 cm(3岁后),骨龄延迟≥2年,需生长激素替代治疗。

甲状腺功能减退:表现为皮肤干燥、便秘、智力发育迟缓,需终身服用甲状腺素。

2. 慢性消耗性疾病

先天性心脏病、肾病综合征等疾病增加能量消耗,抑制生长。

肠道吸收不良综合征(如乳糜泻)导致营养流失,需调整饮食结构。

3. 遗传代谢病

特纳综合征(女孩)、努南综合征等染色体异常疾病,需基因检测确诊。

就医信号

年身高增长<5 cm(3岁至青春期前)。

骨龄明显落后或提前(与实际年龄差异>2年)。

四、诊断与治疗:科学干预的“三步法”

1. 评估与监测

生长曲线:定期测量身高体重,绘制曲线图,对比WHO或中国标准。

骨龄检测:X线评估手腕骨成熟度,预测成年身高。

2. 病因筛查

血液检测:甲状腺功能、胰岛素样生长因子(IGF-1)、维生素D水平等。

基因检测:疑似遗传病时,采用全外显子测序或染色体微阵列分析。

3. 个性化治疗

营养干预:严重营养不良者需住院进行肠内或肠外营养支持。

激素治疗:生长激素缺乏症患者注射重组人生长激素,每年可增加8-12 cm。

心理支持:矮小儿童易自卑,需家庭和学校共同建立积极评价环境。

五、预防策略:抓住黄金窗口期

1. 孕期管理:母亲营养不良或妊娠高血压可能影响胎儿生长,需补充叶酸、铁和优质蛋白。

2. 婴幼儿期:0-3岁是生长追赶关键期,母乳喂养至少6个月,及时添加富含锌、铁的辅食。

3. 学龄期:每天1小时户外运动(如跳绳、篮球),22:00前入睡以促进生长激素分泌。

家长自查清单

每月测量身高,记录生长速率。

观察食欲、睡眠和精神状态,异常及时就医。

避免盲目使用“增高药”,部分产品含性激素,可能引发早熟。

身高发育是一场遗传、营养与疾病的博弈。早期识别风险因素,科学干预,即使基因潜力有限,也能通过后天努力接近理想身高。若孩子出现生长滞后,请务必及时咨询儿科内分泌专科医生,切勿错过3-12岁的干预黄金期。