日常生活中,磕碰、烫伤、割伤等意外难以避免。错误的处理方式不仅延缓愈合,还可能引发感染或留下疤痕。如何科学选择消毒剂和修复药物?何时需要就医?本文从临床实践和权威指南出发,梳理伤口处理的核心要点,帮助公众快速掌握实用技能。

伤口的正确处理需先明确其类型和严重程度。根据国际通用的分类标准,伤口可分为以下四类:

1. 急性与慢性伤口:擦伤、割伤等急性伤口需快速止血;糖尿病足溃疡、压疮等慢性伤口则需长期管理。

2. 按颜色分类:红色(健康肉芽)、黄色(坏死组织)、黑色(干痂)和混合型伤口,不同颜色提示不同愈合阶段。

3. 按深度分类:浅层伤(表皮)、半层伤(真皮)、全层伤(皮下组织或更深)。

4. 按病因分类:如机械性损伤、烧伤、动物咬伤等,需针对性处理。

示例:

消毒是预防感染的核心步骤,但选错消毒剂可能适得其反。

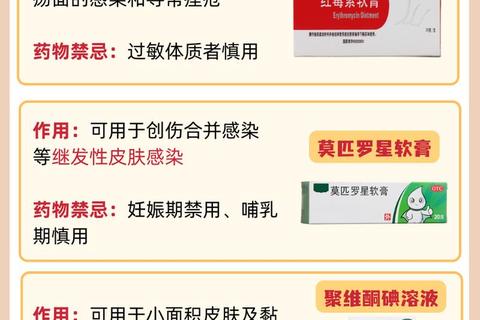

| 消毒剂 | 适用场景 | 禁忌与风险 |

|-|-|--|

| 碘伏 | 黏膜、浅表伤口、儿童皮肤 | 甲状腺疾病患者慎用 |

| 酒精 | 完整皮肤表面(如注射前) | 破损皮肤禁用,刺激性大 |

| 双氧水 | 污染伤口、脓性分泌物 | 频繁使用破坏新生组织 |

| 生理盐水| 冲洗异物、稀释其他消毒剂 | 无杀菌作用,需配合其他产品 |

科学依据:

现代伤口护理强调“湿性愈合”理念,通过保湿和抗菌促进修复。

| 敷料类型 | 特点 | 适用伤口 |

|--|-||

| 水胶体敷料| 保湿、自溶坏死组织 | 浅表擦伤、轻度烫伤 |

| 泡沫敷料 | 高吸收性、减压 | 渗液多的溃疡或术后伤口 |

| 银离子敷料| 强效抗菌、控制感染 | 感染性或慢性难愈伤口 |

注意:敷料更换频率需根据渗出量调整,过度换药反破坏愈合环境。

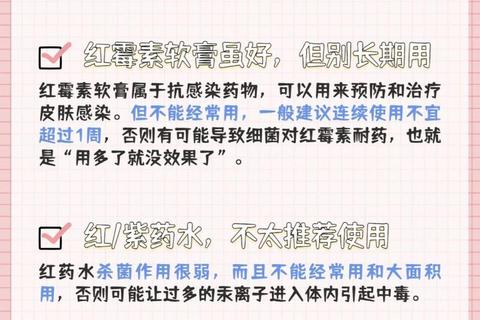

1. 误区一:伤口暴露更易结痂

2. 误区二:紫药水、红药水仍为首选

3. 误区三:动物咬伤后仅止血

以下情况需立即就诊:

1. 出血不止:压迫20分钟无效,提示动脉损伤。

2. 感染迹象:红肿扩散、脓液恶臭或伴发热。

3. 特殊伤口:生锈金属刺伤、面部深度割伤。

正确处理伤口不仅依赖产品,更需科学认知。建议公众定期参加急救培训,家中常备指南手册(如《四川大学华西医院伤口治疗指南》)。健康无小事,每一次正确护理都在为生命保驾护航。