用药后出现瘙痒是许多女性在治疗妇科炎症时可能遇到的困扰。这种症状不仅影响生活质量,还可能引发焦虑与困惑——明明在遵医嘱用药,为何症状反而加重?本文将系统解析背后的诱因,并提供科学应对策略。

1. 药物成分刺激或过敏反应

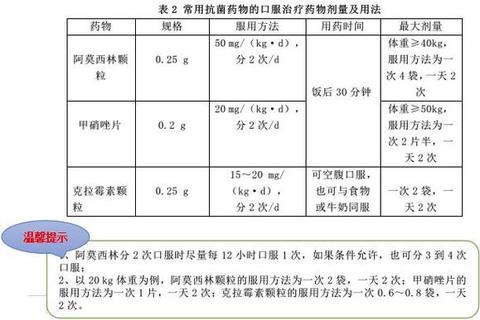

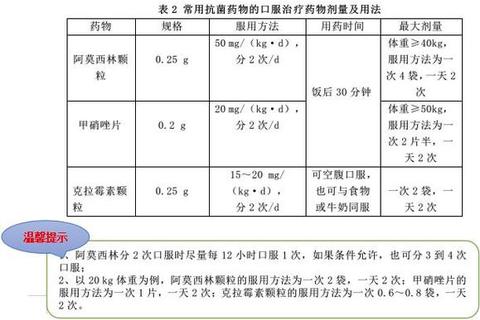

部分患者对栓剂中的辅料(如乳膏基质)或活性成分敏感,可能引发局部免疫反应。例如,克霉唑等抗真菌药物虽然能杀灭念珠菌,但其溶解过程中释放的化学成分可能刺激黏膜,导致灼热感和瘙痒。这种情况常伴随外阴红肿、皮疹等过敏表现。

2. 病原体死亡释放致敏物质

当抗菌药物大量杀灭病原微生物时,细胞崩解产生的蛋白质碎片可能成为过敏原。这种现象在治疗霉菌性炎时尤为常见,患者可能在用药后2-3天出现短暂瘙痒加剧。

3. 菌群平衡被打破

广谱抗菌药物可能误伤内的有益菌群(如乳杆菌),导致其他条件致病菌(如加德纳菌)过度繁殖,形成继发性感染。这种情况常见于自行延长用药周期或重复使用抗生素的患者。

4. 用药方式不当

未清洁双手直接塞药、未将药物推入深部、用药后未及时更换护垫等操作失误,可能导致药物残渣滞留于外阴,持续刺激皮肤。栓剂溶解后的分泌物混合药物残渣可能改变外阴pH值,诱发接触性皮炎。

5. 误诊误治

约20%的炎患者存在混合感染(如细菌与霉菌并存),若仅针对单一病原体治疗,未被抑制的微生物会继续引发炎症反应。例如,误将细菌性炎当作霉菌感染治疗时,甲硝唑栓可能无法控制其他病原体增殖。

1. 立即停药的判断标准

出现以下情况需立即停用药物并用温水冲洗外阴:

冲洗后可涂抹氧化锌软膏保护受损皮肤,24小时内症状无缓解需就医。

2. 局部冷敷法

使用无菌纱布包裹冰袋(温度控制在4-6℃),每次冷敷不超过10分钟,每日3次。此法能收缩毛细血管,减轻充血和神经末梢敏感度。注意避免低温冻伤,经期禁用此法。

3. 环境调节

穿100%棉质无痕内裤,避免使用含荧光剂的卫生巾。睡眠时采用侧卧位减少外阴摩擦,保持卧室温度在22-25℃(高温会加重瘙痒)。

1. 妊娠期女性

孕期黏膜充血更明显,对药物刺激更敏感。FDA分级为B类的克霉唑栓虽相对安全,但需严格遵循单次给药方案,避免重复使用。出现异常宫缩或出血需立即终止用药。

2. 过敏体质者

建议首次用药前进行皮肤斑贴试验:将药物溶解液涂抹于前臂内侧,24小时后观察是否出现红斑。既往有药物过敏史者,可优先选择口服氟康唑替代局部用药。

1. 精准诊断四步法

2. 阶梯化治疗方案

| 症状分级 | 干预措施 | 代表药物 |

||||

| 轻度(瘙痒<3次/日) | 生理盐水坐浴+益生菌制剂 | 定君生胶囊 |

| 中度(影响睡眠) | 抗组胺药+低效激素软膏 | 氯雷他定+氢化可的松乳膏 |

| 重度(伴皮肤破损) | 抗生素+免疫调节剂 | 莫匹罗星软膏+他克莫司软膏 |

3. 微生物平衡重建

在完成抗感染治疗后,连续使用用乳杆菌制剂(如延华胶囊)10天,使益生菌占比恢复至90%以上。治疗期间每周检测微生态,直至菌群多样性评分达7分以上。

1. 用药规范

2. 生活管理

建立“三色分区”洗衣制度:红色盆(内衣)、黄色盆(外衣)、蓝色盆(袜类)。每日饮水不少于1500ml,维持尿液透明状以冲刷尿道。运动后及时更换汗湿内裤,避免使用公共浴池。

3. 监测预警

建议高危人群(糖尿病患者、免疫抑制剂使用者)每月进行1次家庭自检:观察内裤分泌物痕迹是否呈正常乳白色,用PH试纸检测分泌物(正常值3.8-4.5)。出现异常变化时,72小时内就诊可降低并发症风险。

当遭遇用药后瘙痒时,切忌盲目停药或自行更换药物。及时与主治医生沟通症状变化,配合实验室检查调整方案,才能实现精准治疗。记住:暂时的症状反复可能是康复过程中的必经阶段,科学应对方能打破“越治越痒”的恶性循环。