肺癌是全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤之一,其中非小细胞肺癌(NSCLC)占比超过80%。对于晚期患者而言,传统化疗和放疗的疗效有限,且常伴随严重不良反应。近年来,以盐酸安罗替尼胶囊为代表的靶向药物为晚期肺癌患者带来了新的曙光。本文从科学机制、临床疗效及患者管理角度,系统解析这一创新药物的应用策略。

一、安罗替尼的研发背景与作用机制

盐酸安罗替尼是我国自主研发的小分子多靶点酪氨酸激酶抑制剂,通过抑制血管内皮生长因子受体(VEGFR)、血小板衍生生长因子受体(PDGFR)、成纤维细胞生长因子受体(FGFR)及c-Kit等多个靶点,同时阻断肿瘤血管生成和细胞增殖信号通路。这种“多靶点协同”机制使其在抑制肿瘤生长和转移中展现出独特优势,尤其适用于既往化疗或靶向治疗失败的晚期肺癌患者。

二、适应症与临床疗效观察

1. 获批适应症

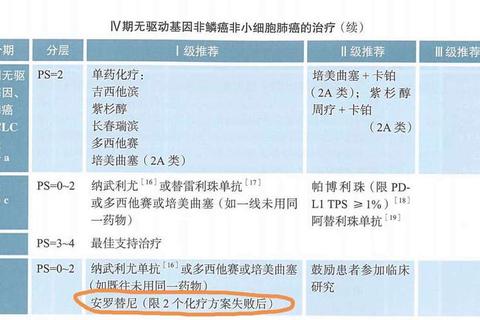

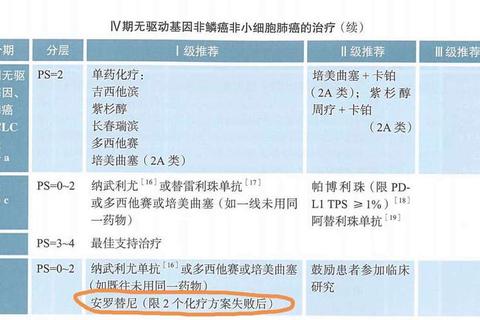

非小细胞肺癌:适用于至少接受过2种系统化疗后进展或复发的局部晚期/转移性患者,尤其对EGFR或ALK突变耐药者具有重要价值。

小细胞肺癌(SCLC):联合免疫治疗(如贝莫苏拜单抗)可显著延长广泛期患者生存期,中位总生存期(OS)达19.32个月,创同类研究历史新高。

特殊人群:对脑转移患者表现出与传统治疗相当的病灶控制能力,突破血脑屏障限制。

2. 疗效数据

生存期延长:ALTER0303研究显示,安罗替尼组中位无进展生存期(PFS)较安慰剂组延长3.0个月(5.4月 vs. 2.4月),疾病控制率达75%。

症状缓解:约60%患者咳嗽、胸痛等症状显著改善,生活质量评分提升。

耐药后治疗:对贝伐珠单抗(安维汀)耐药患者仍可能有效,因作用靶点差异提供二次治疗机会。

三、患者用药指南与副作用管理

1. 规范用药方案

剂量与周期:推荐12mg每日一次,早餐前空腹服用,连续2周后停药1周(21天为一周期),漏服超过12小时无需补服。

剂量调整:出现3级以上不良反应时,可逐步减量至10mg或8mg,需在医生指导下进行。

2. 常见不良反应及应对

高血压:发生率约20%,多发生于用药2周内。建议每日监测血压,轻度升高(<160/100mmHg)可通过限盐、规律作息控制;中重度需联用降压药(如ACEI类)。

出血风险:警惕咯血、消化道出血等,鼻出血可通过前倾按压鼻翼止血,牙龈出血可用无菌纱布压迫。中央型肺鳞癌或大咯血病史者禁用。

手足综合征:保持皮肤湿润,避免摩擦,严重时需暂停用药。

3. 饮食与禁忌

饮食禁忌:避免葡萄柚、杨桃等影响药物代谢的水果;高脂饮食会降低药物吸收,建议低脂饮食。

特殊人群:孕妇及哺乳期妇女禁用(存在致畸风险);肝肾功能不全者需严格评估。

四、联合治疗新进展与未来展望

研究显示,安罗替尼与PD-1/PD-L1抑制剂联用可增强抗肿瘤免疫应答。例如,针对广泛期小细胞肺癌的“四药联用方案”(安罗替尼+贝莫苏拜单抗+卡铂+依托泊苷)将中位PFS提升至6.93个月。针对甲状腺癌、软组织肉瘤等适应症的拓展研究也在推进中。

五、患者行动建议与就医时机

1. 用药监测:备家庭血压计,记录每日血压及不良反应;定期复查血常规、肝肾功能。

2. 紧急处理:若出现大咯血、持续性头痛或视力模糊,需立即停药并就医。

3. 心理支持:晚期肺癌患者常伴焦虑情绪,可通过病友社群或专业心理咨询获得支持。

盐酸安罗替尼胶囊的问世改写了晚期肺癌治疗格局,但其疗效与安全性高度依赖规范用药和个体化管理。患者需与主治医生保持密切沟通,结合基因检测、体能状态等因素制定个性化方案。随着更多联合疗法的探索,这一药物有望为更多肺癌患者点亮生存希望。