对于许多新手父母而言,安抚奶嘴是育儿过程中既熟悉又陌生的存在。它像一把双刃剑,既能快速平息婴儿的哭闹,又暗藏着依赖风险与健康隐患。科学认知它的作用机制、合理把握使用尺度,才能真正让这个育儿工具“扬长避短”。

一、安抚奶嘴的作用原理与核心价值

婴儿出生即具备吸吮反射,这不仅是获取营养的本能,更是获得安全感的重要方式。研究显示,非营养性吸吮行为能促进婴儿口腔肌肉协调,同时刺激大脑释放内啡肽,产生镇静效果。安抚奶嘴通过模拟母亲的形状和触感,为婴儿提供可自主控制的安抚方式,尤其在母亲无法即时哺乳时,成为缓解焦虑的有效替代。

二、利弊权衡:科学视角下的全面解析

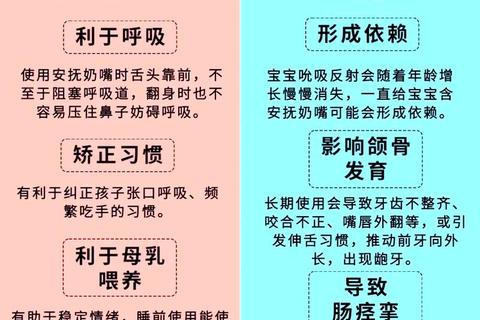

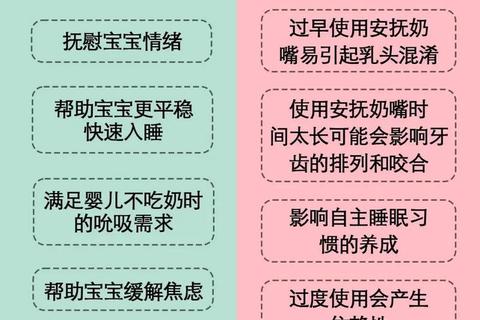

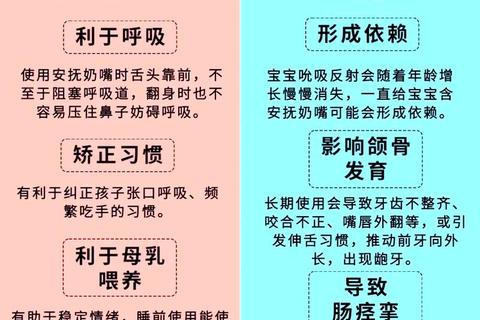

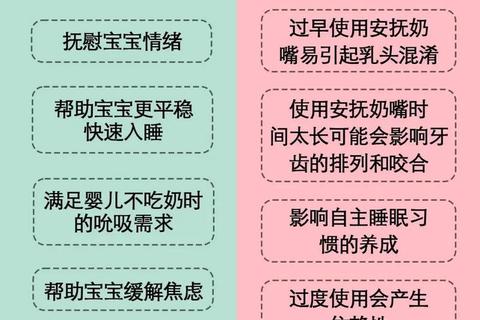

1. 明确益处

降低婴儿猝死综合征(SIDS)风险:睡眠时使用安抚奶嘴可使婴儿保持侧卧或仰卧姿势,减少窒息风险,相关研究证实其可使SIDS发生率降低50%。

缓解医疗操作疼痛:在疫苗接种、采血等场景中,吸吮动作能分散疼痛感知,减少应激反应。

培养鼻呼吸习惯:正确使用可减少口呼吸概率,避免由此引发的腺样体面容等问题。

2. 潜在风险

母乳喂养干扰:过早使用(出生4周内)可能造成混淆,影响哺乳衔接。

口腔发育异常:超过3岁仍持续使用,可能引发上前牙前突、开颌等错颌畸形,需正畸干预概率增加32%。

感染风险提升:不当清洁可能滋生致病菌,增加鹅口疮、中耳炎等疾病风险。

三、精准使用:分阶段操作指南

1. 引入时机

母乳喂养者:建议出生3-4周、哺乳模式稳定后引入,避免混淆。

配方奶喂养者:可根据需求灵活使用,但仍需观察婴儿接受度。

2. 产品选择标准

材质安全:优先选择医用级硅胶,避免含双酚A(BPA)材质。

结构设计:一体成型、防护罩宽度≥3.2厘米、含双侧通风孔,降低窒息风险。

型号匹配:按月龄选择流量(如0-3个月用S号圆孔),避免呛奶。

3. 日常使用规范

清洁消毒:6月龄前每日煮沸消毒,6月龄后可用专用洗涤剂清洗,避免成人唾液接触。

使用限制:单次连续使用不超过20分钟,每日总时长控制在3小时内。

场景管理:仅在安抚需求明确时使用(如入睡困难、医疗操作),避免替代正常喂养。

四、风险规避:关键注意事项

1. 拒绝改造行为:严禁涂抹蜂蜜、糖浆等物质,避免龋齿及肉毒杆菌中毒。

2. 警惕依赖信号:若2岁以上仍频繁索要奶嘴,或出现夜间反复寻找现象,需启动戒断程序。

3. 特殊人群慎用:早产儿、唇腭裂患儿需个体化评估,部分病例可能加重喂养困难。

五、科学戒断:渐进式策略

1. 最佳窗口期:6个月后逐步减少使用,2岁前完成戒断。

2. 行为替代法:引入安抚巾、音乐玩具等转移注意力,白天优先采用拥抱、抚触等互动安抚。

3. 环境暗示法:通过“奶嘴告别仪式”等游戏化方式,帮助幼儿理解成长里程碑意义。

4. 医疗支持:若出现持续焦虑、睡眠障碍等戒断反应,可联合儿科医生制定行为干预方案。

六、决策树:何时需要就医

当出现以下情况时,建议及时咨询儿科或口腔科医生:

使用后频繁吐奶、呛咳,可能提示型号或流速不匹配

18月龄后仍无法自主减少使用频率

肉眼可见牙齿排列异常或颌骨发育不对称

伴随反复中耳炎、鹅口疮等感染问题

通过客观认知安抚奶嘴的“工具属性”,父母可更从容地将其纳入育儿体系。记住,任何外物都无法替代亲子互动的情感价值——温暖的怀抱、轻柔的哼唱、充满爱意的对视,才是构建安全感的终极密码。