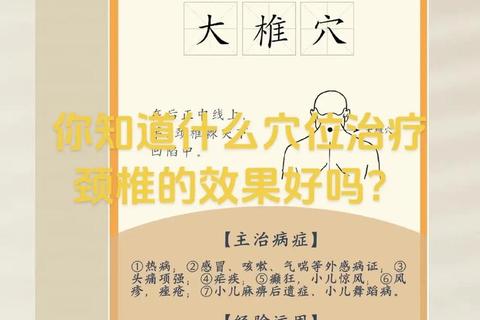

在中医体系中,穴位是连接人体内外能量的关键点,而大椎穴作为“阳脉之海”的核心,尤其对儿童健康具有重要意义。当孩子出现发热、咳嗽或肩颈不适时,精准定位大椎穴并进行适度刺激,往往能快速缓解症状。本文将从科学定位、临床作用到家庭护理技巧,全面解析这一穴位在儿童健康管理中的应用。

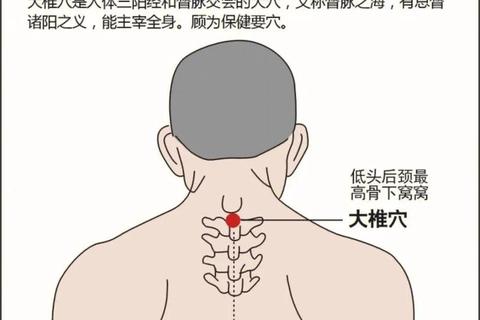

大椎穴位于督脉上,是手足三阳经与督脉的交会点,被称为“阳气之会”。对儿童而言,其具体位置可通过以下步骤确定:

1. 基础定位:让孩子低头,触摸颈部后方最高骨性突起(即第七颈椎棘突),其下方的凹陷处即大椎穴。

2. 动态验证:若无法分辨颈椎与胸椎,可让孩子左右转动头部,第七颈椎棘突会随之轻微移动,而第一胸椎保持固定。

3. 体表标志辅助:约与肩部平齐处,脊柱中线上的凹陷即为穴位所在。

常见误区纠正:部分家长误将第六颈椎或第一胸椎棘突当作定位标志,可能导致刺激位置偏移。建议通过触诊结合体表标志双重验证,确保准确性。

大椎穴通过调节阳气平衡,影响三大系统:

1. 外感发热:

2. 慢性咳嗽:

3. 颈椎疲劳:

特殊人群注意:癫痫患儿慎用强刺激,孕妇禁用艾灸。

1. 指压按摩:食指中指并拢,垂直按压3秒后放松,重复10次,适用于日常保健。

2. 刮痧退热:使用牛角梳背沿脊柱从上至下轻刮,出痧即止,退热效果显著。

3. 穴位贴敷:将止咳贴(含薄荷、冰片成分)剪成1cm²贴于穴位,保留4小时。

4. 药浴增效:艾叶30g+桂枝15g煮沸后兑入温水,浸泡颈背部10分钟。

案例警示:一名5岁患儿因家长误将风池穴当大椎穴艾灸,导致局部烫伤。强调精准定位的重要性。

1. 节气养生:立冬、三伏天期间,每周艾灸1次,每次5分钟,增强抗寒能力。

2. 姿势矫正:使用可调节高度的学习桌椅,避免长期低头导致的颈椎前倾。

3. 营养支持:多摄入含维生素D食物(如鱼类、蛋黄),促进骨骼健康。

大椎穴既是治疗要穴,也是预防保健的关键点。家长需掌握科学操作方法,结合孩子体质灵活运用。当症状超出家庭处理能力时,应及时寻求专业中医师指导。通过系统性的穴位护理,可有效提升儿童免疫力,构建健康防护屏障。