当记忆逐渐被“橡皮擦”抹去,医学界正迎来对抗阿尔茨海默症的新希望。这种以认知衰退、行为异常为特征的疾病,如今在靶向治疗领域取得突破性进展。患者和家属不仅能更早干预病情,更有望通过精准医疗延缓疾病进程。

阿尔茨海默症的核心病理特征表现为β淀粉样蛋白(Aβ)沉积形成的老年斑,以及tau蛋白过度磷酸化导致的神经纤维缠结。这些异常蛋白如同大脑中的“垃圾堆”,破坏神经元间的信息传递,最终导致海马体等记忆中枢功能衰竭。最新研究揭示,免疫系统失衡在其中扮演关键角色——小胶质细胞功能异常会加剧炎症反应,星形胶质细胞的能量代谢障碍则加速神经元死亡。

早期症状常表现为短期记忆丢失,如反复询问相同问题、忘记近期事件。中期可能出现空间定向障碍(在熟悉场所迷路)或执行能力下降(无法完成复杂家务)。当疾病进展至晚期,患者可能丧失语言能力和基本生活自理。

1. Aβ清除疗法:

2. Tau蛋白调控策略:

针对tau蛋白病理的疗法包括磷酸化抑制剂(如Tideglusib)、疫苗(ACI-35.030)及反义寡核苷酸技术。其中甲磺酸氢甲硫堇在三期试验中展现出延缓48%疾病进展的潜力,为联合治疗提供新思路。

3. 免疫系统再平衡:

佛罗里达大学团队开发的诱饵受体技术引人注目。sIl10R通过阻断白细胞介素10信号,减少有害小胶质细胞增殖;sIl4R则调节代谢通路,两者联合使用可使小鼠模型的Aβ沉积减少60%以上。这种双重靶向策略已进入灵长类动物试验阶段。

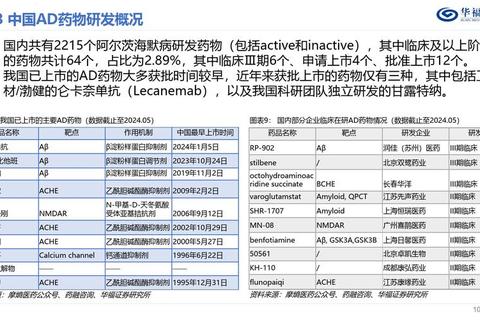

2025年中国市场迎来治疗突破期,进口药物与本土创新齐头并进:

治疗窗口期至关重要。建议55岁以上人群每年进行认知筛查,当出现持续记忆减退时,可通过脑脊液Aβ42/tau比值检测或特异性PET显像确诊。早期患者(CDR评分0.5-1)接受靶向治疗获益最显著。

新型靶向药物可能引发淀粉样蛋白相关成像异常(ARIA),发生率在12%-30%之间。建议治疗前进行APOE基因检测(ε4携带者风险较高),治疗期间每3个月进行MRI监测。对于合并脑血管疾病或抗凝治疗的患者,需谨慎评估出血风险。

特殊人群需特别注意:

随着AI辅助诊断和生物标志物检测的普及,阿尔茨海默症正进入精准医疗时代。2025年全球有37款在研药物进入临床后期,涵盖Aβ疫苗、tau聚集抑制剂等创新机制。患者家庭可关注国家神经疾病医学中心等机构的临床试验招募信息。

对于居家照护者,建议:

1. 建立药物管理日历,记录认知评估量表变化

2. 识别紧急情况:突发意识障碍、癫痫发作需立即就医

3. 营养支持:增加Ω-3脂肪酸摄入,配合地中海饮食

4. 认知训练:使用数字化工具进行定向力练习

这场对抗记忆消逝的战役中,科学与人文关怀正在创造新的可能。随着更多靶向药物上市和医保政策优化,阿尔茨海默症将不再是令人绝望的终点,而成为可干预、可管理的慢性疾病。