月经结束后同房是否可能怀孕,是许多女性关注的问题。由于人体生理机制的复杂性,答案并非“绝对安全”或“绝对危险”,而是需要结合个体差异、生理周期特点及潜在风险综合分析。

1. 排卵期的计算逻辑

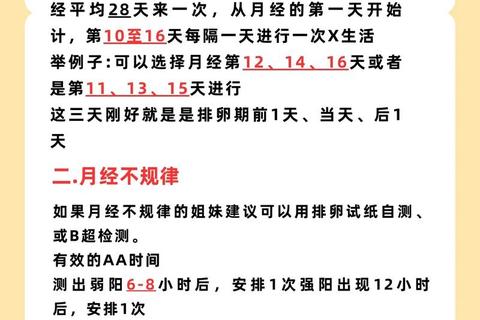

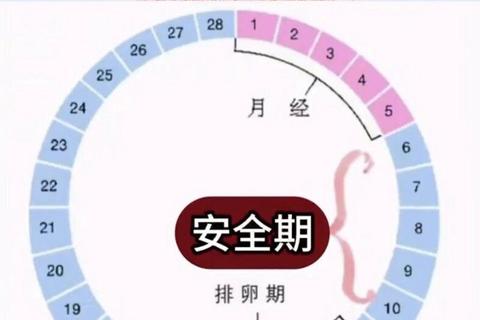

排卵通常发生在下次月经来潮前14天左右,但这一规律仅适用于月经周期稳定(如28-30天)的女性。例如,若一位女性预计下次月经在4月28日开始,则排卵日可能在4月14日,其排卵期范围为4月9日至18日。但若月经周期不规律,排卵时间可能提前或延后,甚至出现在经期刚结束时。

2. 安全期的局限性

传统安全期理论认为月经结束后的一周和月经前一周为“不易受孕期”。安全期的有效性高度依赖月经周期的规律性。例如,若一位女性经期长达10天,月经结束两天后可能已接近排卵期,而经期仅3天的女性此时仍处于相对安全阶段。可在女性生殖道存活3-5天,若排卵提前,安全期可能失效。

1. 月经周期不规律的影响

周期缩短(如21天)或经期延长(如10天)会导致排卵时间大幅提前。例如,某女性经期持续7天,周期仅21天,则月经结束后的第3天即可能进入排卵期。这种情况下,经期结束两天同房的受孕风险显著增加。

2. 经血与排卵期出血的混淆

部分女性将排卵期出血误认为月经。排卵期出血多发生在月经中期,持续时间短、量少,此时同房可能直接遭遇排卵高峰,导致意外怀孕。

3. 个体差异与偶然事件

临床案例显示,部分女性因激素波动导致“意外排卵”。例如,一位月经周期规律的女性在经期结束首日同房后怀孕,推测其排卵时间因压力或环境变化提前。

1. 自我监测工具的应用

2. 避孕措施的选择

3. 高风险人群的特殊注意事项

1. “经期同房绝对安全”的误区

经血本身不会阻止活动,若月经周期短(如21天),经期结束时可能已接近排卵期。子宫内膜未完全修复时同房易引发感染。

2. “安全期内射无需避孕”的风险

研究显示,依赖安全期避孕的年失败率达24%,其可靠性远低于避孕套(98%)或短效避孕药(99%)。

3. “哺乳期不会怀孕”的认知偏差

哺乳期排卵可能被抑制,但并非绝对。产后首次排卵常发生在月经恢复前,因此需及时采取避孕措施。

1. 经期异常出血:若出血量突然增多、持续时间超过10天,或伴有剧烈腹痛,需排查子宫肌瘤、内膜息肉等疾病。

2. 疑似怀孕症状:月经推迟超过7天,伴随恶心、胀痛,建议进行早孕检测。

3. 反复避孕失败:若规律使用避孕措施仍意外怀孕,需检查是否存在多囊卵巢综合征或甲状腺功能异常。

月经结束后的受孕风险因人而异,科学避孕需建立在对自身生理周期的充分了解上。无论选择何种避孕方式,均需兼顾有效性与安全性。对于暂无生育计划的女性,建议将屏障避孕作为基础措施,并结合周期监测动态调整策略,最大限度降低健康风险。