身体出现红肿热痛时,许多人第一反应是“吃点消炎药”。当患者自行服用阿莫西林治疗感冒、用布洛芬应对牙髓炎时,可能已经踩入了用药误区。抗炎药与消炎药的概念混淆,不仅延误病情,更可能引发耐药性、药物不良反应等严重后果。

一、炎症的本质:并非所有红肿都需要“杀菌”

炎症是机体对损伤或刺激的防御反应,表现为红肿、发热、疼痛和功能障碍。它的诱因复杂多样:

感染性炎症:由细菌、病毒、真菌等病原体引发(如肺炎、尿路感染);

非感染性炎症:包括外伤(扭伤、烫伤)、过敏(荨麻疹)、自身免疫疾病(类风湿关节炎)等。

关键区别:感染性炎症需针对病原体治疗,而非感染性炎症则需直接抑制炎症反应。

二、抗炎药与消炎药:一字之差,作用天壤之别

1. 抗炎药:直接对抗炎症反应的“消防员”

抗炎药通过抑制炎症介质(如前列腺素、组胺)的合成或释放,快速缓解红肿热痛。分为两类:

非甾体类抗炎药(NSAIDs):布洛芬、阿司匹林、双氯芬酸钠等,适用于关节炎、痛经、牙痛等。需注意长期使用可能引发消化道溃疡、肾损伤。

甾体类抗炎药(糖皮质激素):如泼尼松、地塞米松,抗炎作用强效,但长期使用可能导致骨质疏松、免疫力下降,需严格遵医嘱。

2. 消炎药(抗菌药):针对感染的“手”

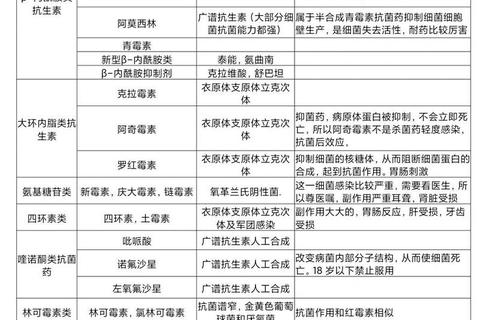

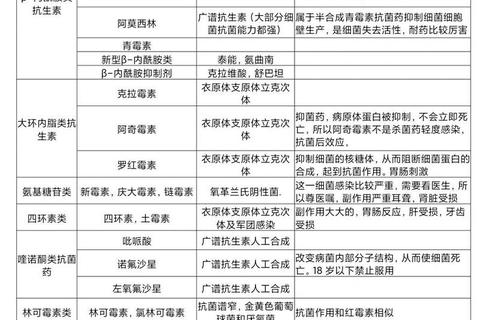

“消炎药”实为大众对抗菌药(含抗生素)的误称,其作用是通过杀灭或抑制细菌生长,间接消除感染引发的炎症。例如:

抗生素:青霉素、头孢菌素(如头孢克肟)、阿奇霉素等,仅对细菌感染有效;

合成抗菌药:左氧氟沙星、甲硝唑等,用于特定类型感染。

致命误区:将抗菌药用于病毒性感冒、过敏等非细菌感染,不仅无效,还会加速耐药菌产生。

三、五大常见用药误区,你中招了吗?

1. “消炎药=退烧止痛药”

布洛芬可退热止痛,但对细菌感染无治疗作用。若因细菌性扁桃体炎仅用布洛芬,可能掩盖症状,延误治疗。

2. “抗生素越贵越好,见效快”

高级别抗生素(如碳青霉烯类)滥用可能导致耐药性,普通感染应首选基础药物(如阿莫西林)。

3. “症状消失就停药”

细菌未被彻底清除时停药,易导致感染复发并产生耐药性。例如,链球菌性咽炎需至少10天疗程。

4. “激素药膏随便涂”

长期在面部使用地塞米松软膏可能引发皮肤萎缩、激素依赖性皮炎,尤其是真菌感染部位(如脚癣)禁用。

5. “儿童用药=成人减量”

儿童器官发育不成熟,需选择适宜剂型(如布洛芬混悬液),且2月龄以下婴儿禁用任何退热药。

四、科学用药指南:不同场景如何选择?

1. 普通人群用药原则

感染性炎症(如细菌性肺炎):首选抗菌药(如阿莫西林),必要时联合抗炎药缓解症状。

非感染性炎症(如痛风发作):用非甾体抗炎药(如双氯芬酸钠),严重时短期使用糖皮质激素。

不确定病因时:尽早就医检查血常规、C反应蛋白等,避免盲目用药。

2. 特殊人群注意事项

孕妇:首选对乙酰氨基酚退热,孕晚期禁用布洛芬(可能致胎儿动脉导管早闭)。

儿童:≥2月龄可用对乙酰氨基酚,≥6月龄可选布洛芬;避免阿司匹林(可能引发瑞氏综合征)。

老年人:慎用萘普生(心血管风险高),优先选择局部外用抗炎药(如双氯芬酸凝胶)。

五、行动建议:家庭药箱管理及就医信号

1. 家庭备药清单

抗炎药:布洛芬(成人/儿童剂型)、对乙酰氨基酚;

抗菌药:不推荐家庭自备,需经医生诊断后开具。

2. 紧急就医信号

发热超过3天或体温持续≥39℃;

呼吸困难、意识模糊、皮疹扩散;

腹痛、血尿、关节肿胀无法活动。

3. 药物储存要点

糖皮质激素需避光密封,开封后1个月内用完;

抗菌药严格按照说明书保存,过期后丢弃。

分清抗炎药与抗菌药,是安全用药的第一步。面对炎症,需理性判断病因,避免“一刀切”式治疗。当症状持续或加重时,及时寻求专业医疗帮助,才能从根源上守护健康。(全文完)