月经不调是困扰许多女性的常见健康问题,表现为周期紊乱、经量异常或伴随痛经等症状。中医认为,月经与人体气血运行、脏腑功能密切相关,通过中药调理可实现整体平衡,但不同个体的见效时间和疗程差异较大。本文结合中医理论与临床实践,解析中药调理月经不调的科学依据及个性化方案。

中医将月经不调归因于肝、脾、肾三脏功能失调及气血失衡。根据症状可分为8种证型:肝郁气滞、气血两虚、寒凝血瘀、湿热、肾阳虚、肾阴虚、痰湿阻滞及冲任不固。例如,经前胀痛、情绪烦躁多属肝郁气滞;经期小腹冷痛、经血暗紫有块则提示寒凝血瘀。

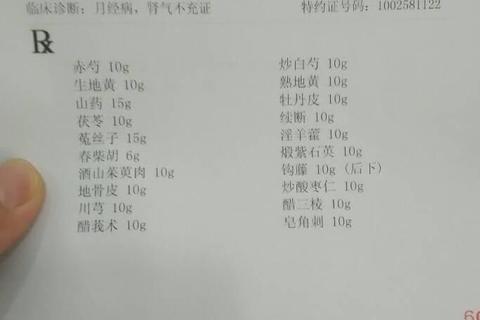

中药治疗遵循“急则治标,缓则治本”原则。急症如崩漏(经血过多)需快速止血,常用三七、仙鹤草等;慢性周期紊乱则需从补肾、疏肝、健脾入手,疗程较长。例如,四物汤补血调经,逍遥散疏肝解郁,温经汤散寒暖宫,均为经典方剂。

根据病情轻重及体质差异,中药调理的见效时间可分为三类:

目标:缓解症状,如减少痛经、调整经量。常用活血化瘀药(益母草、丹参)配合疏肝药(柴胡、香附)。此阶段可能出现暝眩反应(如短暂头晕、腹泻),属药效作用的正常现象。

目标:恢复排卵周期,改善基础体温双向性。需根据月经周期分阶段用药:

目标:预防复发。转为药膳调理,如当归生姜羊肉汤温经散寒,玫瑰花茶疏肝解郁。

1. 肝郁气滞型(35岁职场女性)

症状:月经延迟、经前乳胀、情绪焦虑。

方案:逍遥散加减,配合针刺太冲穴。

效果:2个月周期规律,4个月伴随症状消失。

2. 肾虚血瘀型(28岁备孕女性)

症状:闭经6个月,AMH值偏低。

方案:左归丸合桃红四物汤,辅以艾灸关元穴。

效果:3个月恢复月经,6个月成功妊娠。

1. 用药警示

2. 生活协同干预

3. 常见误区

出现以下情况需及时就诊:

中药调理月经不调是系统性工程,需医患密切配合。普通患者可通过记录基础体温、经期症状变化,帮助医生精准调整方案。治疗过程中保持耐心,避免急于求成,方能实现气血调和、月事如常的健康状态。