日常生活中,发热和疼痛是困扰许多人的常见症状,从感冒发烧到关节疼痛,这些不适往往影响着生活质量。作为一种经典复方制剂,复方乙酰水杨酸片因其解热镇痛效果被广泛应用,但公众对其作用机制和适用场景仍存在认知误区。本文将通过科学视角解析该药的核心特性,帮助读者建立安全用药的科学认知。

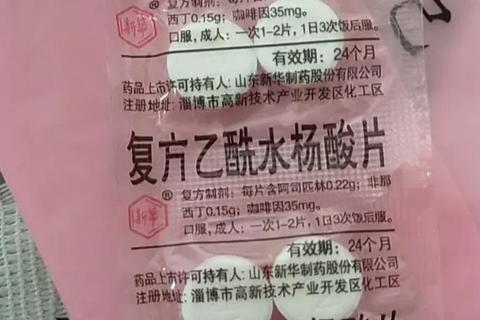

复方乙酰水杨酸片的核心成分包含阿司匹林(乙酰水杨酸)、非那西丁及咖啡因,三者通过协同作用形成独特的治疗效应。其中阿司匹林通过抑制环氧酶(COX)活性,阻断前列腺素(PG)的合成通路。前列腺素作为引发疼痛和发热的关键介质,其浓度降低能直接作用于下丘脑体温调节中枢,促使外周血管扩张、加速散热,从而实现退热效果。非那西丁作为辅助成分,通过类似机制增强整体镇痛效果,而咖啡因则通过收缩脑血管缓解头痛,并提升中枢神经对外界刺激的感知阈值。

这种多靶点作用机制使其兼具解热、镇痛、抗炎三重特性。在临床观察中,单次给药后约30分钟即可观察到体温下降,对于中度疼痛的缓解效果可持续4-6小时。但需注意,该药对炎症引起的组织损伤复作用,属于症状控制类药物。

根据临床研究数据,该药主要适用于以下场景:

1. 急性发热管理:对感染性或非感染性因素引起的体温升高(≥38.5℃)有明确退热效果,尤其适合成人突发性高热

2. 疼痛控制:涵盖头痛、牙髓炎疼痛、原发性痛经、肌肉劳损疼痛及骨关节炎急性发作期疼痛,对神经痛具有中度缓解作用

3. 抗风湿辅助治疗:通过抑制炎症介质释放,可改善类风湿性关节炎患者的晨僵和关节肿胀症状,但需配合基础抗风湿药物使用

特殊警示:该药对内脏绞痛(如肾绞痛、胆绞痛)无效,且可能掩盖急腹症症状,延误诊断。对创伤性剧痛或癌性疼痛,建议选择更强效镇痛方案。

禁忌人群警示:

剂量控制原则:

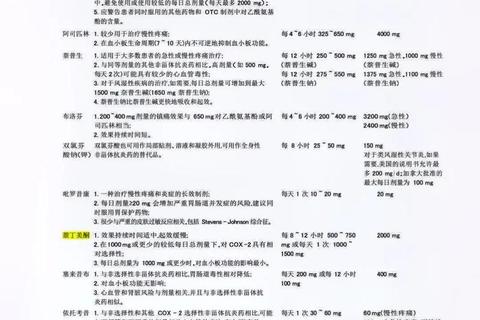

成人单次剂量不超过2片(含阿司匹林440mg),24小时内不超过6片。老年患者建议减量30%,肾功能不全者需监测肌酐清除率。需特别注意,该药与布洛芬等NSAIDs类药物存在交叉反应,联合使用可能加剧胃黏膜损伤。

不良反应监测:

约12%用药者会出现轻度胃肠道反应,建议餐后服用缓解不适。长期使用(>5天)需警惕耳鸣、视力模糊等水杨酸中毒先兆。对需要持续镇痛的患者,建议采用阶梯式用药策略,避免药物依赖。

1. 儿童群体:6岁以下儿童神经系统发育未完善,用药可能诱发瑞氏综合征(Reye's syndrome),表现为呕吐、意识障碍等严重并发症。3个月以下婴儿绝对禁用,6-12岁儿童仅在医师指导下短期使用。

2. 哺乳期女性:乳汁中阿司匹林浓度可达血浆水平的60%,可能影响婴儿凝血功能,建议用药期间暂停哺乳

3. 慢性病患者:高血压患者用药期间需每日监测血压,糖尿病患者注意可能出现的尿糖检测假阳性

居家用药期间,建议配合物理降温(如温水擦浴)增强退热效果。出现以下情况应立即停药并就医:

对于慢性疼痛患者,建议每3个月进行肝功能、血常规检测。需要强调的是,该药不能替代病因治疗,反复发作的疼痛需进行影像学或实验室检查明确根源。

在信息爆炸的时代,科学用药意识的建立比盲目追求疗效更重要。复方乙酰水杨酸片作为经典药物,其价值在于精准应用而非万能止痛。当身体发出疼痛信号时,我们既要学会合理利用药物缓解症状,更要倾听这些信号背后的健康诉求。记住,任何药物的长期使用都应与专业医师建立动态沟通,这才是守护健康的终极智慧。