右佐匹克隆作为临床常用的非苯二氮䓬类,因其快速起效的特点被广泛用于失眠治疗。其潜在的副作用如嗜睡、头晕等,不仅影响用药体验,还可能引发安全隐患。本文从科学机制、症状表现到应对策略进行系统性解析,帮助患者和公众更安全地管理用药风险。

一、嗜睡与头晕的机制解析

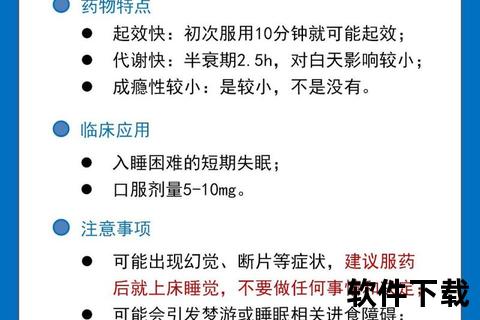

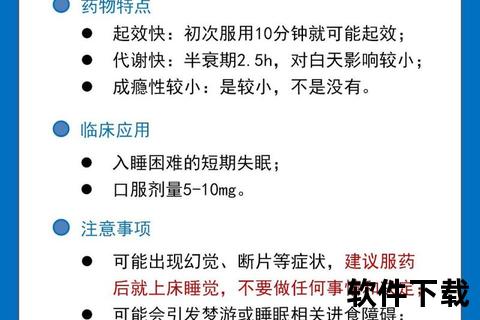

右佐匹克隆通过增强γ-氨基丁酸(GABA)的神经抑制作用,降低中枢神经系统兴奋性,从而诱导睡眠。但这种作用可能超出预期范围,导致以下反应:

1. 嗜睡:药物对觉醒中枢的持续抑制,可能延长半衰期至6-9小时(老年患者更明显),造成次日困倦、注意力不集中。部分患者反馈服药后第二天仍感“昏沉如醉酒”。

2. 头晕:药物抑制前庭系统功能,干扰平衡感知。尤其对存在耳石症、高血压或脑血管病史的人群,可能加剧眩晕症状。

典型表现:

服药后1小时内出现口苦、味觉异常(约30%患者)

次日晨起后行动迟缓、反应力下降,甚至出现“断片式”记忆缺失

突然改变体位(如起床)时眼前发黑、站立不稳

二、高风险人群与特殊注意事项

1. 老年患者

因代谢能力下降,药物半衰期延长至9小时,需从1mg起始剂量开始,避免跌倒风险。临床案例显示,65岁以上患者服用3mg后出现“起床后撞墙”的平衡失调事件。

2. 慢性疾病患者

呼吸系统疾病:可能加重睡眠呼吸暂停,重症患者禁用

肝肾功能不全:需将剂量减半(如严重肝损伤者限用1mg)

精神疾病史:可能诱发幻觉、情绪失控,甚至自杀倾向

3. 孕妇与哺乳期女性

药物可通过胎盘和乳汁传递,增加胎儿畸形风险,临床明确列为禁忌。

三、应对策略:从症状缓解到风险规避

1. 短期症状管理

嗜睡处理:

服药后立即卧床,避免进行精细操作(如开车、高空作业)

次日清晨饮用咖啡因饮品(如咖啡、茶)需间隔至少8小时,避免加重心悸

头晕急救:

发生眩晕时立即坐下或平卧,缓慢深呼吸10次

用冷毛巾敷前额,刺激血管收缩缓解症状

2. 长期用药调整

剂量阶梯法:每2周减少0.5mg,配合认知行为疗法(CBT-I)逐步戒断

药物轮换:与交替使用,降低耐药性

替代方案:对早醒型失眠,可考虑低剂量米氮平(1/8片)延长睡眠维持

3. 预警信号与就医指征

需立即停药的严重反应包括:

皮肤大片红斑伴瘙痒(过敏反应)

持续性呕吐或黄疸(肝损伤标志)

出现攻击性行为或自杀念头

四、预防性措施与生活管理

1. 服药禁忌:

避免与葡萄柚汁、CYP3A4抑制剂(如酮康唑)同服,防止血药浓度激增

服药前后3小时禁食高脂食物,否则延迟起效时间

2. 睡眠卫生优化:

建立“22:30后无蓝光”环境,使用红光夜灯

午后2点后禁咖啡因,晚餐碳水化合物占比提升至40%

3. 监测工具:

使用智能手环记录睡眠周期,评估药物对深睡眠比例的影响

每周填写《副作用日志》,记录头晕发作频率和触发因素

平衡疗效与安全的用药哲学

右佐匹克隆的副作用管理本质是“精准抑制”与“系统代偿”的博弈。患者需建立“三线防御”意识:一线靠剂量控制(最低有效量)、二线靠行为干预(CBT-I疗法)、三线靠医疗监护(定期肝肾功能检测)。只有在医患协作的动态调整中,才能实现睡眠质量与生活安全的双重保障。