当您吞下一粒药片时,是否想过它如何精准抵达病灶?在众多药物剂型中,肠溶胶囊如同配备了智能导航的“微型运输车”,能将药物安全送达肠道,避免胃酸破坏,减少全身副作用。这种技术对治疗IgA肾病、炎症性肠病等疾病意义重大。本文将从科学原理、制备技术和应用实践三方面,揭开肠溶胶囊的奥秘。

一、靶向递送的“三重密码”

肠溶胶囊的核心功能在于精准定位释放,其机制基于三大科学原理:

1. pH响应机制

胶囊外壳采用羟丙甲纤维素(HPMC)、聚甲基丙烯酸酯等材料,这些聚合物在胃酸(pH 1.5-3.5)中保持稳定,但在肠道碱性环境(pH≥6.8)中迅速溶解。例如布地奈德肠溶胶囊通过此机制,将抗炎药物精准释放至回肠末端,调节肠道免疫反应。

2. 时间控制技术

部分胶囊通过延迟层设计,延长药物在胃中的停留时间。如三迭纪研发的D23胶囊采用3D打印技术,通过调整延迟层厚度,实现药物在服药后3小时左右抵达回肠。

3. 物理屏障保护

胶囊外壳形成物理屏障,防止胃酸和消化酶破坏药物活性。灵芝多糖肠溶胶囊即通过此设计保护多糖结构,确保其在肠道发挥抗炎作用。

二、制备工艺的“精密工程”

肠溶胶囊的生产需突破多项技术瓶颈,以下是三大关键工艺:

1. 材料科学:外壳的“智能铠甲”

肠溶材料选择:常用材料包括羟丙甲纤维素酞酸酯(HPMCP)、聚丙烯酸树脂等,这些材料需兼具生物相容性和pH敏感性。

双层包衣技术:部分胶囊采用“保护层+触发层”设计,如蒙脱石佐剂负载的抗TNF-α纳米抗体胶囊,外层抵御胃酸,内层在肠道触发释放。

2. 结构设计:释放行为的“微调开关”

3D打印技术:三迭纪的3D微结构平台(3DμS®-IT)通过熔融挤出沉积工艺,精准控制药物释放位置和时间。D23胶囊的延迟层厚度仅0.5-1mm,却可实现回肠靶向误差小于10%。

微囊化技术:将药物包裹在纳米粒或脂质体中,提高稳定性。例如抗TNF-α药物通过脂质体载体增强肠道吸收率。

3. 质量控制:从实验室到患者的“安全锁”

体外溶出试验:模拟胃肠道环境,验证胶囊在胃酸中2小时不崩解、在肠液中45分钟内完全释放。

影像学验证:采用X射线显影技术追踪胶囊在体内的运动轨迹,确保靶向准确性。

三、临床应用与患者须知

1. 典型应用场景

IgA肾病:布地奈德肠溶胶囊通过调节回肠派尔淋巴结的免疫反应,减少致病性IgA1产生,2年内可延缓66%的肾功能恶化。

放射性肠损伤:灵芝多糖肠溶胶囊减轻肠道炎症,促进黏膜修复,临床数据显示其可降低30%的腹泻发生率。

慢性炎症性疾病:抗TNF-α纳米抗体胶囊通过蒙脱石佐剂靶向结肠,疗效优于传统注射剂。

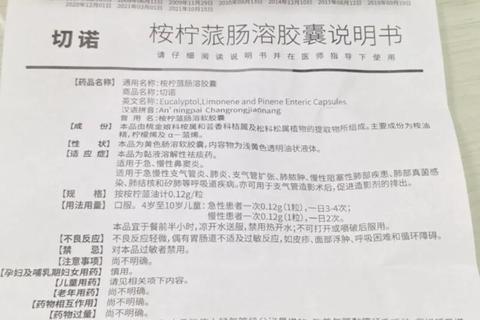

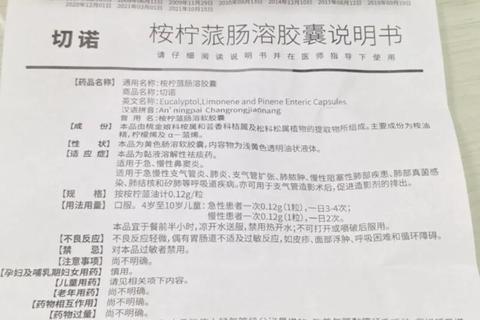

2. 正确用药指南

服用时间:空腹服用(餐前1小时或餐后2小时),避免食物影响pH值。

特殊人群:孕妇需避免含聚丙烯酸树脂的胶囊;儿童需选择剂量可调的颗粒剂。

异常处理:若排出完整胶囊外壳,可能因个体肠道pH差异导致,需咨询医生调整剂型。

3. 技术局限与突破

个体差异挑战:约5%患者因肠道pH异常影响药物释放,新型仿生胶囊通过二氧化碳喷射技术可主动释放药物,突破此限制。

成本优化:3D打印技术将复杂制剂的生产成本降低40%,未来或惠及更多患者。

四、未来展望:从“肠道专送”到“细胞直送”

肠溶胶囊技术正朝着多级靶向方向发展:

1. 肠道菌群调控:搭载益生菌的肠溶胶囊可重塑肠道微生态,用于代谢性疾病治疗。

2. 基因药物递送:GalNAc缀合技术使小干扰RNA(siRNA)精准抵达肝细胞,拓展至遗传病领域。

3. 人工智能优化:通过机器学习预测材料-释放曲线,加速新型胶囊研发。

肠溶胶囊融合了材料学、制药工程和临床医学的智慧,不仅让药物“少走弯路”,更让治疗更安全、更高效。作为患者,科学认知其原理与用法,方能最大化疗效;作为行业,持续创新技术,将推动精准医疗迈向新高度。