母乳是新生儿的最佳营养来源,但在无法实现母乳喂养时,科学掌握配方奶粉的摄入量与喂养方法,是保障婴儿健康发育的关键。以下是基于权威医学指南及临床研究的0-12月龄奶粉喂养系统性建议,涵盖各阶段标准、冲调技巧及常见误区解析。

一、0-6月龄:建立喂养基础的关键期

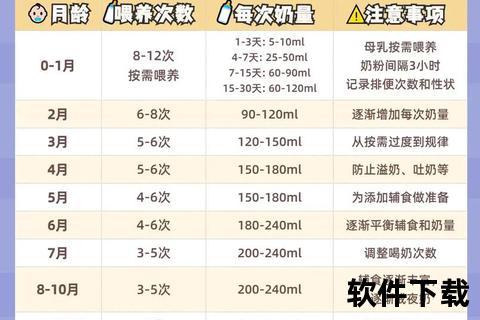

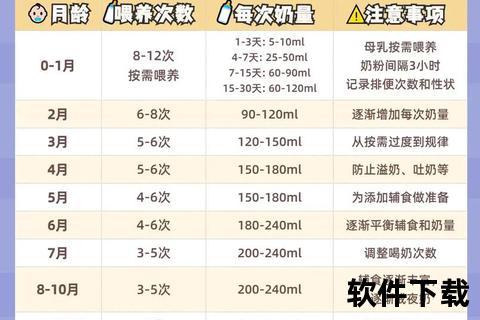

1. 新生儿期(0-1月)

胃容量特点:出生时仅5-7ml(樱桃大小),一周后增至40-50ml,满月时达80-120ml。

喂养量标准:

初生3天内:每次10-30ml,每日8-12次;

第4-7天:每次30-60ml,按需喂养;

满月时:每次90-120ml,每日6-8次。

冲调要点:水温40-50℃,严格按比例调配(如30ml水+1平勺奶粉),避免过浓或过稀引发消化负担。

2. 1-3月龄

胃容量增长:120-150ml,消化功能逐步完善。

喂养量标准:

每次120-150ml,每日6-8次,总奶量约720-900ml/天。

行为信号识别:饥饿时表现为舔唇、吸吮手指;饱腹后停止吸吮、闭口或转头。

3. 4-6月龄

营养需求变化:能量需求增加,但胃排空速度减缓。

喂养量标准:

每次150-180ml,每日5-6次,总奶量800-1000ml/天。

过渡期准备:满6月龄后逐步引入辅食,但仍以奶粉为主。

二、6-12月龄:辅食引入与奶量调整

1. 6-8月龄

辅食与奶量平衡:首次添加高铁米粉、蔬菜泥,每日1-2次辅食,奶量降至每日600-800ml。

喂养频率:每次180-210ml,每日4-5次,间隔4-5小时。

2. 9-12月龄

营养多元化:辅食种类扩展至肉泥、水果等,奶量进一步调整为每日500-700ml。

喂养建议:每次210-240ml,每日3-4次,夜间可逐步断夜奶。

三、科学喂养的五大核心原则

1. 按需喂养与规律性结合

新生儿阶段以饥饿信号(如张嘴、吸吮动作)为主导;3月龄后逐步建立3-4小时/次的规律。

2. 冲调规范与卫生管理

奶瓶、奶嘴需每日高温消毒,冲泡时先加水后放奶粉,摇匀后测试温度(滴手腕内侧)。

3. 营养补充与禁忌

出生后每日补充维生素D 400IU,无需额外补钙;避免蜂蜜、鲜牛奶等1岁内禁用食物。

4. 生长监测与调整

定期记录体重、身高,参考WHO生长曲线:

0-6月:平均周增重150-200g;

6-12月:平均月增重400-500g。

5. 特殊情况的处理

厌奶期:减少单次奶量,增加喂养次数,避免强迫喂食;

吐奶:喂奶后竖抱拍嗝10-15分钟,采用半倾斜姿势喂养。

四、常见误区与风险规避

1. 过度喂养:表现为频繁溢奶、大便酸臭。需按体重计算每日需求(150ml/kg),避免超出。

2. 随意更换奶粉:可能导致肠道不适。如需转奶,需按“新旧混合”法过渡7-10天。

3. 依赖“自测”温度:使用恒温水壶设定45℃更安全,避免烫伤口腔。

五、何时需要就医?

出现以下情况需及时咨询儿科医生:

每日尿量<6次或尿液深黄;

体重连续2周无增长;

频繁呕吐(喷射状)、血便或持续拒食。

通过科学量化喂养、观察婴儿反馈,并结合定期发育评估,家长可有效护航婴儿的营养健康。需牢记:每个婴儿的消化能力和成长节奏存在个体差异,在遵循标准的灵活调整才能实现最优喂养效果。