中国历史上,都城选址往往承载着王朝兴衰的密码。两汉时期,长安与洛阳交替成为政治中心,其背后交织着地理、军事、经济与文化的复杂博弈。这一双都格局不仅塑造了汉朝四百年的历史脉络,更深刻影响了后世都城建设的范式。

刘邦定都长安的决策,源于对关中地理优势的深刻认知。关中平原四面环山,东有崤山、函谷关,西接陇山、蜀地,北临胡地牧场,南靠巴蜀粮仓,形成天然的军事屏障。张良曾向刘邦分析:“关中左崤函,右陇蜀,沃野千里……阻三面而守,独以一面东制诸侯。”这种“金城千里”的地形,使得长安在楚汉战争中成为刘邦压制项羽的关键。

西汉初年,异姓诸侯王割据东方,长安的军事价值更加凸显。关中八百里平川物产丰饶,既能快速组织军队镇压叛乱,又能通过漕运保障后勤供应。考古发现的长安城布局中,未央宫、长乐宫等五大宫殿群占据全城一半面积,武库位于宫城之间,印证了其军事防御体系的严密性。

东汉迁都洛阳,标志着政治重心向经济文化核心区转移。洛阳地处“天下之中”,黄河与洛水交汇形成的冲积平原,使其成为连接华北平原与江南水系的交通枢纽。刘秀建武元年(25年)选择洛阳,既因长安遭赤眉军焚毁,更看重其“漕运四通”的经济优势——通过黄河水系可直达齐鲁,经鸿沟连接江淮,成为全国赋税粮草的集散中心。

文化正统性也是重要考量。洛阳作为周王朝旧都,承载着“天子居中以治万邦”的礼制传统。东汉经学家云集洛阳,白虎观会议确立儒学正统地位,太学规模达三万余生员,形成与长安迥异的文化气质。考古发现的东汉灵台遗址,更印证了当时天文历法与儒家礼制的深度融合。

两汉双都格局催生了独特的行政制度。西汉设“三辅”管理关中,洛阳作为河南郡治所;东汉则形成“河南尹掌京畿,司隶校尉监察百官”的二元体系。这种空间分隔促使统治者发展出灵活的治理策略:西汉通过“陵邑制”将关东豪强迁入关中,削弱地方势力;东汉则依靠南阳豪族与河北集团平衡朝堂。

经济层面的互补性尤为显著。长安依赖关陇地区的农业基础,通过郑国渠灌溉系统实现“亩钟之田”;洛阳则依托黄河漕运,将江淮粮赋输送京师。汉武帝时期,长安年漕运量达400万石,而东汉洛阳的太仓可储粟“六百万斛”,这种资源配置方式成为隋唐大运河建设的先声。

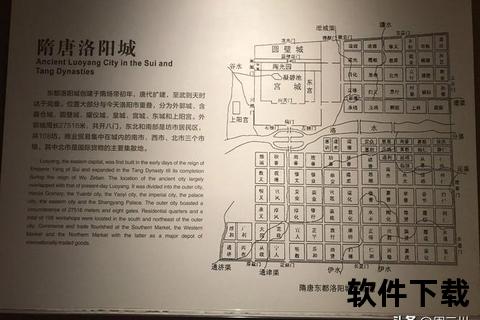

汉都建设深刻影响了中国古代都城形制。长安城突破周代“前朝后市”传统,首创宫殿、官署、市肆分区的网格布局;洛阳则发展出南北宫城轴线,为曹魏邺城“建中立极”的规划奠定基础。考古发现的汉长安城城墙采用版筑夯土技术,墙基宽达16米,其防御理念被唐代长安城继承并发展。

文化融合在建筑中尤为明显。未央宫前殿遗址出土的“四神”瓦当,融合了楚地巫文化与关中农耕文明;而洛阳城南的明堂遗址,则呈现儒家礼制与阴阳五行学说的交织。这种多元文化特质,通过丝绸之路传播至西域,龟兹古城遗址中发现的汉式夯筑技术即是明证。

长安与洛阳的双都格局,本质是农耕文明与商业文明、军事防御与文化辐射的动态平衡。现代城市规划者可从中获得启示:北京中轴线对汉唐形制的继承,雄安新区“组团式布局”对网格规划的创新,都在延续着历史智慧。对于普通读者,探访汉长安城遗址、洛阳白马寺等遗迹,不仅能触摸历史脉络,更能理解中华文明“和而不同”的发展逻辑。