日常生活中,许多人会将生理盐水视为“万能消炎药”,用于处理皮肤擦伤、口腔溃疡甚至眼部炎症。这种认知存在误区。生理盐水是否真的能消炎?它的作用边界在哪里?本文结合科学研究和临床实践,解析生理盐水的真实作用,并给出实用建议,帮助公众正确应对伤口护理与炎症问题。

一、生理盐水的作用原理

1. 生理盐水的本质与渗透压特性

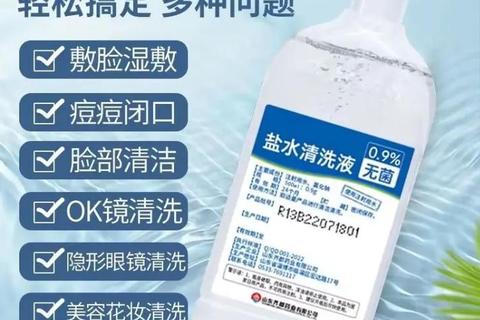

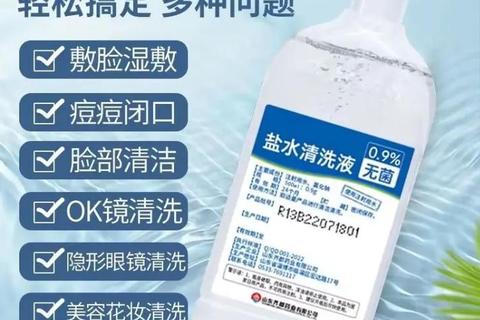

生理盐水是浓度为0.9%的氯化钠溶液,其渗透压与人体血浆和组织液相近。这种特性使其在医疗中广泛用于清洁伤口、稀释药物或补充体液。

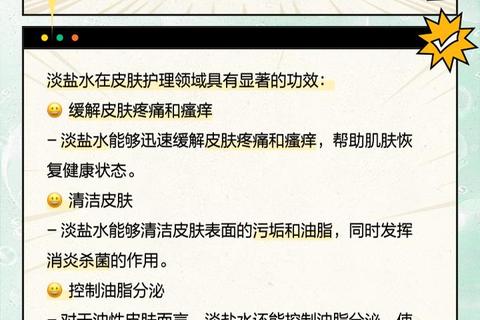

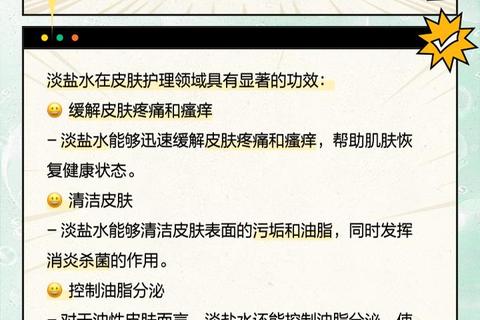

清洁作用:生理盐水能温和冲洗伤口,带走细菌、坏死组织和异物,减少感染风险。

维持细胞形态:等渗特性避免细胞因渗透压差异而破裂或脱水,保护创面环境。

2. 消炎效果的争议与科学依据

生理盐水的“消炎”作用常被误解。严格来说,生理盐水本身不含抗炎成分,其作用更多是间接的:

抑制细菌繁殖:通过冲洗减少细菌数量,降低感染概率,从而减轻炎症反应。

缓解机械性炎症:对非感染性炎症(如擦伤后的红肿)有一定缓解作用,但无法替代抗感染治疗。

临床证据:研究显示,生理盐水对轻症伤口清洁有效,但严重感染时需联合抗生素或碘伏。

二、适用场景与局限性

1. 适合使用生理盐水的情况

轻度伤口清洁:擦伤、切割伤等表面伤口的初步处理。

口腔护理:牙龈炎、口腔溃疡时漱口,减少细菌滋生。

皮肤敏感期护理:过敏或晒伤后冷敷,降低局部温度,缓解红肿。

2. 不适用或需谨慎的情况

感染性伤口:化脓、溃烂的伤口需配合碘伏或抗生素。

深层或大面积创伤:如烧伤、手术切口,需专业医疗处理。

眼部或黏膜敏感部位:高浓度盐水可能刺激黏膜,需遵医嘱。

3. 特殊人群注意事项

儿童:皮肤娇嫩,建议使用无菌生理盐水,避免自制盐水刺激。

孕妇:外用安全性较高,但口服或静脉注射需严格遵医嘱。

慢性病患者:高血压或肾功能不全者,长期使用需警惕钠摄入过量。

三、科学实证与常见误区

1. 研究数据支持

伤口愈合:临床试验表明,生理盐水清洁伤口可降低感染率约30%,但无法缩短愈合时间。

与其他消毒剂对比:碘伏杀菌效果更显著,但生理盐水刺激性更低,适合敏感部位。

2. 常见误区解析

误区一:“自制盐水等同生理盐水”

自制盐水含杂质且浓度不稳定,可能加重感染。

误区二:“盐水能替代药物治疗”

严重感染需抗生素,仅靠盐水可能延误病情。

误区三:“盐水越浓越好”

高浓度盐水(如3%)会损伤组织,仅限特定医疗场景使用。

四、正确使用指南与行动建议

1. 家庭应急处理步骤

清洁伤口:用无菌生理盐水冲洗创面,棉签单向擦拭。

覆盖保护:轻微擦伤可暴露自然结痂,渗液较多时用无菌纱布覆盖。

观察症状:若24小时内红肿加剧或出现脓液,立即就医。

2. 就医信号提示

感染迹象:发热、伤口周围红肿扩散、疼痛加剧。

特殊部位受伤:眼部、关节或深部创伤。

慢性病或免疫低下者:糖尿病、肿瘤患者伤口需专业评估。

3. 储存与使用规范

开封后保存:24小时内用完,避光冷藏,避免污染。

选择正规产品:认准“无菌”标识,避免使用非医用清洗液。

生理盐水是家庭药箱中的实用工具,但其作用边界需清晰认知。它更像一位“清洁助手”,而非“消炎战士”。正确使用可降低感染风险,但面对复杂炎症时,及时就医仍是关键。健康科普的价值,不仅在于传递知识,更在于引导公众建立科学认知,避免盲目自治带来的隐患。