结肠癌是我国高发的消化道恶性肿瘤之一,其治疗手段随着医学进步不断革新。近年来,靶向治疗在晚期结肠癌中展现出突破性疗效,但耐药性始终是悬在患者头顶的达摩克利斯之剑。本文将深入解析当前靶向药物的联合应用策略及耐药机制,为患者和家属提供科学指导。

目前临床应用的结肠癌靶向药物主要针对三大通路:

1. 表皮生长因子受体(EGFR)通路

西妥昔单抗、帕尼单抗等药物通过阻断EGFR信号传导抑制肿瘤增殖,适用于RAS基因野生型患者。2024年国产西妥昔单抗注射液获批,填补了我国20年来的空白。

2. 血管内皮生长因子(VEGF)通路

贝伐珠单抗、瑞戈非尼等抗血管生成药物通过"饿死肿瘤"机制发挥作用,2025年ASCO GI会议公布的伊立替康脂质体联合贝伐珠方案,在转移性结肠癌二线治疗中展现出60%疾病控制率。

3. KRAS突变靶点

KRAS基因突变曾被称为"不可成药靶点",但KRAS G12C抑制剂如sotorasib的研发成功打破僵局。值得注意的是,KRAS G12C突变在结肠癌中占比仅3%-5%,针对其他突变亚型(如G12D)的研究正在推进。

1. 双通路阻断增效

临床研究显示,贝伐珠单抗(抗VEGF)联合西妥昔单抗(抗EGFR)的方案,较单药治疗显著延长无进展生存期。这种组合通过同时抑制肿瘤增殖和血管新生形成协同效应。

2. 靶向+免疫协同攻坚

抗血管生成药物可使肿瘤血管"正常化",改善免疫细胞浸润。2025版NCCN指南新增PD-1抑制剂与贝伐珠单抗的联合方案,在微卫星稳定型结直肠癌中有效率提升至38%。

3. 三代药物序贯应用

对于出现耐药的患者,新一代药物如KRAS G12C抑制剂adagrasib可穿透血脑屏障,针对脑转移病灶展现独特优势。正在进行的临床试验探索其与MEK抑制剂的联合应用。

1. 原发性耐药

约40%的RAS野生型患者对EGFR抑制剂天然耐药,研究发现这与MET基因扩增或HER2过表达相关。2023年复旦大学团队通过蛋白质组学分析,识别出4种耐药亚型,为精准分型提供依据。

2. 获得性耐药

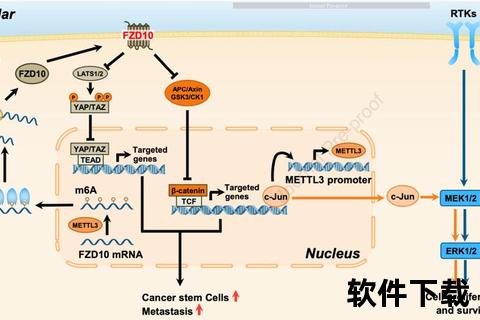

中国药科大学最新研究揭示,化疗药物5-FU的耐药性与c-Fos蛋白介导的肿瘤干细胞特性增强有关。该团队发现抑制TMPO/ERK信号轴可逆转耐药性。

3. 微环境重塑

肿瘤细胞通过分泌免疫抑制因子(如IL-10、TGF-β)构建"保护罩"。双特异性抗体药物如Amivantamab(靶向EGFR/MET)可同时阻断致癌信号和免疫逃逸。

1. 基因检测先行

确诊后应进行RAS、BRAF、MSI、HER2等基因检测,2025版指南新增POLE/POLD1突变检测,该突变群体对免疫治疗反应率高达72%。

2. 动态监测预警

治疗期间每2-3个月复查循环肿瘤DNA(ctDNA),早期发现KRAS、NRAS等继发突变。出现腹泻、皮疹等副作用时,及时与医生沟通剂量调整方案。

3. 跨学科诊疗协作

国际多中心试验显示,肝转移患者接受介入消融联合靶向治疗,5年生存率从12%提升至31%。建议病情复杂者寻求MDT多学科会诊。

目前全球有47项结肠癌靶向新药临床试验正在进行,包括:

科学家们正在开发"耐药基因图谱"预测模型,通过人工智能分析实现个体化用药。

关键提示: 治疗期间可通过饮食调节(如补充ω-3脂肪酸)减轻靶向药物相关皮疹,适当运动可改善抗血管药物引发的高血压。记住,60%的耐药病例可通过方案调整重新获得疾病控制,保持治疗信心至关重要。