胸腺是人体免疫系统的核心器官,而胸腺肽作为胸腺分泌的核心活性物质,在免疫调节中扮演着"指挥官"的角色。当机体遭遇病原体侵袭或免疫功能失衡时,胸腺肽能通过激活T细胞、调控细胞因子网络等途径,重塑免疫系统的防御屏障。这种天然存在的免疫调节剂,已在肿瘤辅助治疗、慢性感染性疾病等领域展现独特价值,但同时也因使用不当引发过敏反应等问题。理解其作用机制与合理应用边界,对维护公众健康至关重要。

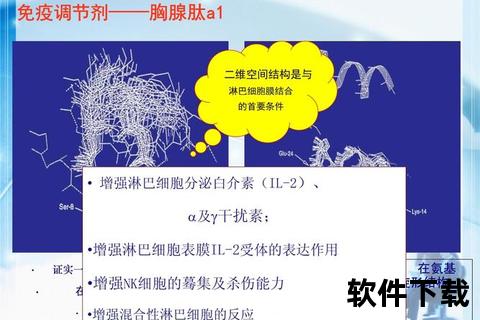

胸腺肽家族包含胸腺肽、胸腺五肽、胸腺法新等多种成分,其中胸腺法新(胸腺肽α1)因结构与人体天然成分完全一致,成为临床应用最广泛的高纯度制剂。其作用机制具有多靶点特征:

1. T细胞调控中枢

通过激活Toll样受体(TLR)信号通路,促进胸腺内未成熟T细胞分化为CD4+/CD8+功能性T细胞。在肿瘤患者化疗后,胸腺法新可使CD4+细胞数量恢复至治疗前水平,增强抗肿瘤免疫应答。实验数据显示,该成分可使外周血T细胞活性提升3-5倍。

2. 免疫细胞网络协同

除了T细胞,胸腺肽还能激活自然杀伤(NK)细胞的细胞毒性,促进树突状细胞成熟,增强抗原呈递能力。在病毒感染模型中,胸腺法新可使NK细胞活性提高40%,直接清除被病毒感染的细胞。

3. 细胞因子风暴调节

通过双向调节IL-2、IL-6、IFN-γ等关键细胞因子,既能增强抗病毒免疫应答,又能抑制过度炎症反应。临床研究显示,新冠重症患者使用胸腺法新后,IL-6水平下降50%,有效缓解"细胞因子风暴"。

胸腺肽的临床应用需严格遵循适应证,目前主要聚焦三大领域:

1. 肿瘤辅助治疗

• 放化疗后免疫重建:可使淋巴细胞计数恢复时间缩短7天,降低50%的继发感染风险

• 肝癌术后辅助:联合干扰素治疗可延长无进展生存期4.2个月

• 临床使用方案:1.6mg皮射,每周2次,持续6个月

2. 慢性病毒感染

• 慢性乙型肝炎:联合抗病物可使HBeAg血清转换率提高18%

• HIV免疫重建:CD4+细胞计数年均增加50-100cells/μl

• 带状疱疹后遗神经痛:疼痛指数下降30%

3. 特殊感染性疾病

• 重症新冠治疗:使28天死亡率降低15%,机械通气需求减少20%

• 结核病合并HIV:痰菌转阴时间缩短14天

1. 不良反应谱系

胸腺肽制剂的不良反应呈现明显类型差异:

• 动物源胸腺肽:过敏反应发生率高达3.7%,需强制皮试

• 胸腺五肽:注射部位硬结发生率15%

• 胸腺法新:全球30年使用数据显示严重过敏仅0.06%

2. 禁忌人群警示

• 儿童:12岁以下禁用动物源制剂,胸腺法新需严格评估

• 孕妇:致畸风险尚未完全排除,仅限危及生命时使用

• 自身免疫病:系统性红斑狼疮患者禁用

3. 药物相互作用

与糖皮质激素联用可能削弱免疫增强效果,需间隔4小时以上给药。在器官移植患者中,可能增加排异反应风险。

对普通人群而言,建立自身免疫平衡比依赖药物更重要:

1. 营养支持:每日摄入25g膳食纤维可提升肠道菌群多样性,间接增强胸腺功能

2. 运动处方:每周150分钟中等强度运动使T细胞增殖能力提高30%

3. 睡眠管理:深度睡眠期间胸腺肽分泌量增加40%,建议保证7小时睡眠

4. 压力调控:正念冥想可使皮质醇水平下降20%,缓解免疫抑制

当出现持续发热(>3天)、反复感染(年超6次)、创面愈合延迟等症状时,建议进行淋巴细胞亚群检测。当CD4+计数<200cells/μl时,需在免疫科医生指导下启动胸腺肽治疗。