新生儿黄疸是许多家庭面临的第一个健康挑战,而茵栀黄口服液作为传统退黄药物,其使用一直存在争议。本文将结合最新临床指南和研究数据,解析其科学使用原则,帮助家长在医生指导下做出更理性的决策。

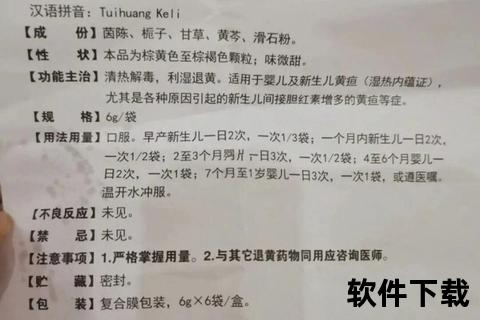

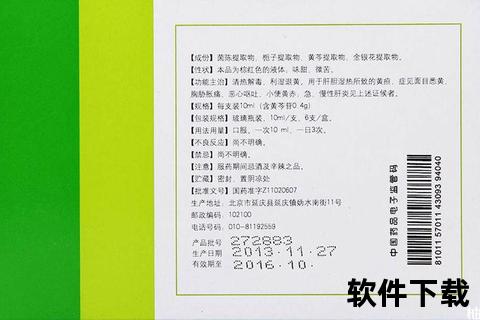

茵栀黄口服液由茵陈、栀子、黄芩苷、金银花提取物组成,通过促进肠道蠕动加速胆红素排泄来降低黄疸。但2016年国家药监局明确禁止其注射剂用于3岁以下儿童,2017年修订的口服制剂说明书也强调可能引发腹泻、呕吐等不良反应。这种争议源于其成分复杂性和个体反应的差异——例如金银花提取物可能诱发蚕豆病患儿溶血,而黄芩苷可能刺激未成熟的肠道黏膜。

建议使用经皮胆红素仪动态监测,并记录喂养、排便情况,避免仅凭目测判断。

国际指南推荐:

药物退黄仅作为辅助手段,需严格评估风险收益比。

不同研究推荐剂量存在差异,需根据体重和黄疸程度调整(表1):

| 体重/黄疸程度 | 单次剂量 | 每日次数 | 疗程 | 来源依据 |

||-|-||--|

| <3kg,轻度 | 3ml | 2次 | ≤5天 | |

| >3kg,中重度 | 5ml | 3次 | ≤7天 | |

| 通用参考 | 1/3支(3ml)| 3次 | 5-7天 | |

操作要点:

1. 评估必要性:生理性黄疸通常无需用药,茵栀黄口服液不能缩短病程,仅减轻症状。

2. 风险自测:家族是否有蚕豆病史?宝宝排便是否已频繁(>4次/日)?

3. 用药期间监测:记录排便次数、皮肤黄染范围变化,每日称重以防脱水。

4. 备选预案:提前了解附近医院的蓝光治疗资源,避免延误重症处理。

茵栀黄口服液的使用如同一把双刃剑,家长需在医生指导下权衡利弊。记住,黄疸管理的核心是找到并处理潜在病因,而非单纯追求退黄速度。当面对医疗建议时,不妨多问一句:“是否有更安全的替代方案?”——这或许是保护宝宝免受不必要风险的关键一步。