制品的生产与消费始终伴随着复杂的文化符号与社会争议。作为中国最具代表性的品牌,中华的诞生与发展承载着独特的历史记忆与技术革新。本文将深入解析这一品牌的起源地、生产工艺及其与公众健康的关系,为读者提供多维度的认知视角。

1950年,新中国亟需打破外国垄断的困局。毛泽东主席提出“要生产一种不用外国字的高品质”,这一指令直接催生了中华的研发。上海公司(原草公司)在华东工业部的指导下,由工程师朱尊权、丁瑞康等组成团队,历时数月攻克配方难关。样烟选用美国AAB调制,经汪道涵送交中央评吸后获得认可,最终以“中华”命名,并以天安门、华表为商标元素。

这一时期的中华不仅是工业品,更成为国家主权的象征。其包装设计中的红色基调与天安门图案,体现了新中国初期的政治诉求。直至1988年价格放开前,长期作为特供品,仅在外交场合或特殊渠道流通,进一步强化了其“身份标识”的文化意义。

中华的核心产地位于上海市杨浦区的上海厂。该厂自1952年起承担生产任务,凭借独特的原料调配与工艺积累,逐步形成三大技术壁垒:

1. 原料筛选体系

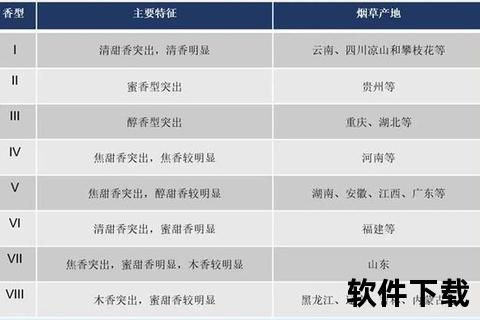

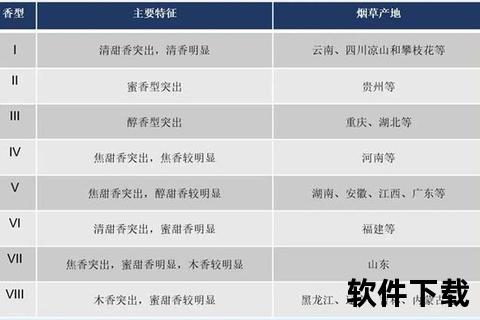

早期依赖进口的,在国产化进程中探索出以云南、贵州、河南等地为基础的配方。云南的清香、许昌的浓香通过“三年醇化”工艺融合,形成标志性的梅子香与焦甜味。中央曾特批云南上等专供,甚至动用国务院介绍信确保原料调运。

2. 工艺迭代

从手工挑叶到自动化发酵,从烫金包装到防伪编码,上海厂的技术革新贯穿发展史。1980年代引入的凹版印刷技术使烟盒光泽度显著提升,而2010年后爆珠、低等创新产品则延续了品牌生命力。

3. 品控标准

每批需经过132道检测工序,含水率误差控制在±0.5%以内。独特的“三丝混合”技术(、膨胀丝、薄片丝)确保燃烧均匀性,这也是其烟气柔和的关键。

尽管以“清香纯净”著称,但其健康风险与其他制品无异:

中的苯并芘、亚硝胺等69种致癌物可导致肺癌、口腔癌等疾病。研究显示,每日吸食一包(量12mg)者,肺癌风险较非吸烟者高6倍。

孕妇吸烟可能导致胎儿发育迟缓,青少年吸食易引发依赖。值得注意的是,的社交属性常使初吸者低估其成瘾性。

市场上约30%的假使用工业染料与劣质,甲醛含量超标可达12倍。公众需通过正规渠道购买,并学会识别防伪码、烫金工艺等正品特征。

的崛起映射了中国社会的多重变迁:

1. 认知重建

理解依赖的神经机制:10秒即可抵达大脑,激活多巴胺奖励系统。初期可借助贴片或心理咨询逐步脱瘾。

2. 家庭防护

吸烟者应避免在密闭空间吸烟,残留的三手烟可通过衣物、家具持续释放毒素。建议使用空气净化器并定期清洁织物。

3. 社会支持

中国疾病预防控制中心开设的12320热线提供免费指导,社区卫生服务中心的肺功能筛查有助于早期发现病变。

的生产史是一部浓缩的中国现代工业史,其红色烟盒承载着民族自强的集体记忆。当我们凝视这支“国烟”时,既要看到技术突破的荣光,也需正视健康代价的阴影。在传统与现代的交织中,理性认知与科学防控才是对个体与社会的真正负责。