当皮肤泛红、瘙痒、起疹子,或鼻炎反复发作时,很多人会疑惑:过敏期间能否吃“消炎药”?这个问题背后,隐藏着大众对抗感染、抗炎、抗过敏三类药物的普遍混淆。事实上,盲目使用所谓的“消炎药”不仅可能无效,还会延误病情甚至引发药物过敏。本文结合医学指南与临床实践,系统解析过敏期间用药原则与禁忌。

一、科学认知:过敏的本质与药物误区

过敏是免疫系统对外界物质的异常反应,表现为组织胺等炎症介质释放,引发红肿、瘙痒等症状。而“消炎药”这一民间概念常被误用于两类药物:

1. 抗生素(如阿莫西林):仅针对细菌感染,对过敏无效。

2. 抗炎药(如布洛芬、激素):直接抑制炎症反应,但对过敏的核心机制(免疫异常)无根本作用。

典型误区案例:

荨麻疹患者自行服用头孢类药物,结果皮疹加重;

过敏性鼻炎滥用红霉素软膏,导致鼻黏膜损伤。

二、过敏期间能否使用“消炎药”?分情况讨论

1. 抗生素:仅在合并细菌感染时使用

适用情形:皮肤抓破后继发化脓、过敏性鼻炎合并鼻窦炎。

禁忌:单纯过敏(如湿疹、药物疹)无需抗生素,否则可能诱发耐药性或二次过敏。

代表药物:阿莫西林、红霉素(需医生评估感染证据)。

2. 抗炎药:谨慎选择类别与剂型

非甾体抗炎药(NSAIDs):如布洛芬、阿司匹林,可缓解过敏伴随的疼痛或发热,但可能加重哮喘或胃肠道反应。

糖皮质激素:

局部使用(如鼻喷剂、外用药膏):安全有效,如糠酸莫米松鼻喷雾剂治疗过敏性鼻炎;

全身使用(口服/注射):仅限严重过敏反应(如喉头水肿),需严格遵医嘱。

三、过敏治疗的“主力军”:抗组胺药与免疫调节

1. 抗组胺药物:阻断炎症介质释放

第一代:扑尔敏、赛庚啶——止痒强但易嗜睡,驾驶员慎用。

第二代:氯雷他定、西替利嗪——长效且副作用少,适合日常使用。

外用剂型:氮卓斯汀鼻喷雾剂、奥洛他定滴眼液,精准缓解局部症状。

2. 免疫调节与脱敏治疗

后生元等微生态制剂:调节肠道免疫,减少过敏复发;

特异性免疫疗法(脱敏针):针对尘螨、花粉等明确过敏原,需长期治疗。

四、用药禁忌:这些雷区千万别踩

1. 混淆感染与过敏:90%的感冒和鼻炎由病毒引起,抗生素无效。

2. 滥用激素:长期大面积涂抹激素药膏可能导致皮肤萎缩。

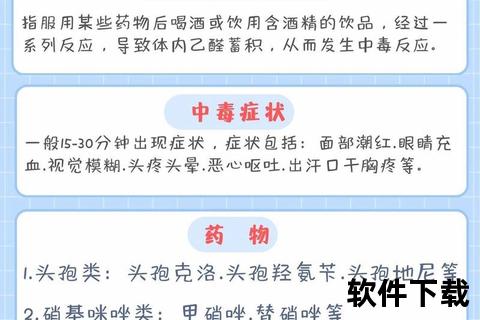

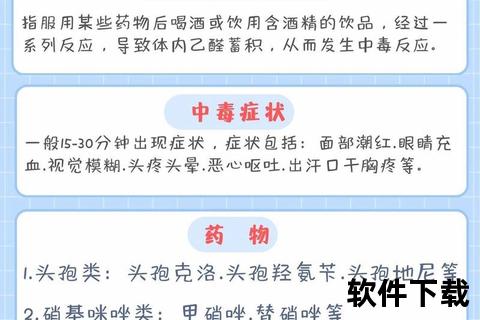

3. 混合用药风险:抗组胺药+酒精或镇静类药物会增强中枢抑制。

4. 特殊人群注意事项:

孕妇:避免口服激素,优选局部用药;

儿童:2岁以下慎用抗组胺药,需调整剂量;

肝肾功能不全者:禁用部分经肝代谢药物(如特非那定)。

五、家庭应急与就医信号

1. 居家处理方案

轻度皮肤过敏:冷敷+炉甘石洗剂,避免抓挠;

鼻部症状:生理盐水冲洗+抗组胺鼻喷剂;

突发瘙痒:剪短指甲,穿着纯棉衣物减少摩擦。

2. 必须就医的警示症状

呼吸困难、声音嘶哑(喉头水肿征兆);

全身性皮疹伴发热(警惕药物超敏反应);

用药3天无改善或出现新症状(如呕吐、心悸)。

六、预防策略:从根源减少过敏发作

1. 环境控制:

尘螨过敏者使用防螨床罩,湿度控制在50%以下;

花粉季节关闭车窗,外出佩戴N95口罩。

2. 饮食调整:

补充维生素C、Omega-3(如深海鱼)降低炎症反应;

避免已知致敏食物(如芒果、海鲜)。

3. 免疫强化:

适度运动增强Th1细胞功能,平衡免疫应答;

益生菌/后生元调节肠道菌群,减少IgE过度产生。

过敏用药的核心在于“精准干预”——明确病因后选择靶向药物。普通民众需牢记:抗生素≠消炎药,抗炎药≠抗过敏药。当症状超出家庭处理能力时,及时寻求专业医疗帮助,才是避免并发症的关键。通过科学认知与系统管理,过敏完全可以从反复发作的噩梦,转变为可控的慢性问题。