每个月总有那么几天,许多女性会被一种“难以言说”的疼痛困扰——痛经。据统计,全球约30%-80%的女性曾经历过不同程度的痛经。有人形容这种疼痛“如刀绞”“如重锤”,甚至伴随恶心、腹泻、晕厥,严重影响生活和工作。痛经不仅是生理问题,更可能是健康隐患的信号。如何科学应对?本文将为您揭开痛经的根源,并提供实用自救方案。

一、痛经的本质:不只是“痛”那么简单

1. 痛经的两种类型

原发性痛经:占90%以上,与生殖器官无器质性病变相关,多由前列腺素分泌异常引发子宫痉挛性收缩。

继发性痛经:由疾病引起,如子宫内膜异位症、子宫腺肌病等,需针对原发病治疗。

2. 中医视角:不通则痛,不荣则痛

中医认为痛经与气血运行失衡有关,分为虚实两类:

实证:气滞血瘀、寒凝血瘀、湿热瘀阻导致“不通则痛”。

虚证:气血虚弱、肝肾不足导致“不荣则痛”。

二、痛经的典型症状与预警信号

1. 常见症状

疼痛特点:痉挛性下腹痛,月经第1天最剧烈,持续2-3天,可放射至腰骶和大腿内侧。

伴随症状:恶心、呕吐、腹泻、头晕、乏力,严重者面色苍白、出冷汗。

2. 何时需警惕?

若出现以下情况,应及时就医排查继发性痛经:

痛经在25岁后新发或逐渐加重;

非经期也有盆腔疼痛;

月经量异常增多或周期紊乱。

三、科学调理:中西医结合的综合方案

1. 西医治疗:快速缓解与长期管理

急性止痛:非甾体抗炎药(如布洛芬)可抑制前列腺素合成,建议经前24小时开始服用,连用2-3天。

激素调控:短效避孕药通过抑制排卵减少前列腺素分泌,适用于需避孕或合并痤疮的女性。

手术治疗:针对子宫内膜异位症等器质性疾病,需结合腹腔镜等微创技术。

2. 中医调理:辨证论治,标本兼顾

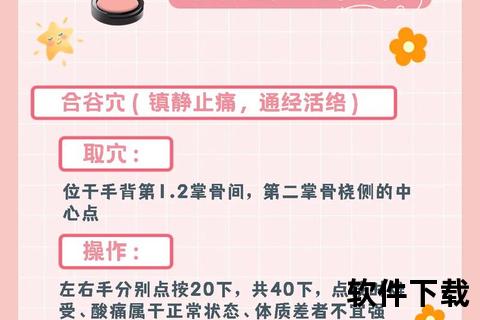

经期止痛:以温通、活血为主,如艾灸关元、三阴交等穴位,或服用少腹逐瘀汤。

日常调养:

寒凝血瘀型:艾叶桂枝泡脚,食疗用当归羊肉汤。

气血虚弱型:黄芪当归粥补气养血,配合八段锦增强体质。

气滞血瘀型:玫瑰花茶疏肝理气,推拿太冲、肝俞穴。

3. 居家急救:5分钟缓解疼痛小技巧

热敷:热水袋或暖贴放置下腹部,温度40℃左右,持续20分钟。

体位放松:平躺时腰下垫枕头,或采用“猫趴式”拉伸腰腹肌肉。

耳穴刺激:酒精棉球塞耳或按压子宫、内分泌耳穴。

四、预防痛经:从生活习惯到长期健康

1. 饮食禁忌与推荐

忌口:经前3天避免冷饮、咖啡、高盐食物,减少血管痉挛风险。

推荐食谱:

玄胡益母草乌鸡汤:活血调经,经前连服3天。

红糖姜枣茶:温经散寒,适合经期畏寒者。

2. 生活方式调整

保暖:腰腹、足部避免受凉,夏季空调房备披肩。

运动:经期前一周练习瑜伽或快走,促进盆腔血液循环。

情绪管理:冥想、音乐疗法缓解焦虑,避免肝气郁结。

3. 特殊人群注意事项

青少年:优先非药物疗法(如针灸、热敷),慎用激素类药物。

备孕女性:避免长期服用止痛药,中医调理可兼顾助孕。

更年期女性:痛经加重需警惕子宫内膜病变,定期妇科检查。

五、行动建议:你的痛经管理清单

1. 记录月经周期:使用APP记录疼痛程度、持续时间,帮助医生判断类型。

2. 建立自救工具箱:常备暖贴、布洛芬、艾灸条,随身携带姜糖。

3. 定期体检:每年一次妇科超声,排除器质性疾病。

痛经不是“忍一忍就过去”的小事,它可能是身体发出的健康警报。通过科学调理、中西结合,90%以上的痛经可以得到有效控制。记住,及时就医与日常养护同样重要。愿每一位女性都能告别疼痛,拥抱健康自在的生活。