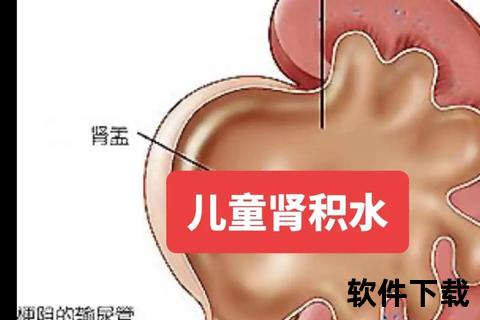

新生儿肾积水是产前及出生后早期常见的泌尿系统异常,表现为肾脏内尿液积聚导致集合系统扩张。据统计,约1%-2%的胎儿通过产前超声可发现肾积水,其中约30%-40%可能发展为需要临床干预的病理状态。本文将从病因、症状、诊断、治疗及家庭护理等方面,为家长及公众提供科学指导。

1. 先天性结构异常

约70%的病例由肾盂输尿管连接处梗阻(UPJO)引起,表现为输尿管狭窄或瓣膜形成,阻碍尿液排出。其他常见原因包括膀胱输尿管反流(VUR)、后尿道瓣膜(PUV)等。

2. 生理性因素

部分新生儿因泌尿系统发育不成熟,暂时性尿液排出延迟,可在出生后数周至数月内自行缓解。

3. 遗传与妊娠期因素

部分病例与基因突变相关,如HOX基因家族异常。妊娠期羊水过少或胎儿泌尿系统发育异常也可能增加风险。

1. 典型表现

2. 高危预警信号

1. 产前筛查

孕18-22周常规超声检查是主要手段。若发现APD≥7mm(孕晚期)或伴肾盏扩张,需归类为高风险组,出生后进一步评估。

2. 出生后检查

3. 分级系统

采用UTD(泌尿系统扩张分级系统)或SFU分级,结合APD值、肾盏形态及肾实质状态综合判断病情。

1. 保守治疗

2. 手术治疗

3. 术后管理

需监测尿量、肾功能及感染指标,术后1年内每3个月复查超声。

1. 日常观察要点

2. 预防措施

3. 饮食建议

保证充足水分摄入,避免高盐、高蛋白饮食,减轻肾脏负担。

四川大学华西医院曾收治一例生后11天的重度肾积水患儿,通过新生儿科、泌尿外科及科联合诊疗,实施腹腔镜手术后恢复良好。此类案例提示:及时转诊至具备小儿泌尿外科专科的医院,可显著改善预后。

新生儿肾积水的管理需结合病情分级制定个体化方案。家长应重视产前筛查及出生后随访,避免因延误治疗导致肾功能不可逆损伤。若发现异常,请立即至儿科或泌尿外科专科就诊,早期干预是保障孩子健康的关键。