新生儿出生后,若因羊水吸入、误吞有害物质或先天性疾病导致胃内潴留物过多,洗胃往往是关键的急救措施。这一操作看似简单,实则对技术规范性和风险防控有着极高要求。据临床统计,约15%的新生儿因羊水污染需接受洗胃处理,而操作不当可能导致黏膜损伤、窒息等并发症。了解洗胃的规范流程和风险防控要点,对医护人员和家长都至关重要。

一、新生儿洗胃的核心适应症与禁忌症

新生儿洗胃并非常规操作,需严格遵循医学指征。核心适应症包括:

1. 羊水重度污染:分娩过程中吸入含有胎粪、血液或感染性物质的羊水,易引发呕吐和胃黏膜刺激。此时洗胃可清除80%-90%的胃内潴留物。

2. 误服毒物:如药物、化学物质等经口摄入,需在4-6小时内清除毒物,减少吸收风险。

3. 术前准备:消化道手术前需排空胃内容物,防止术中反流。

绝对禁忌症则包括:

强酸、强碱中毒(洗胃可能加重黏膜损伤甚至导致穿孔)

食管闭锁、胃穿孔等先天畸形

严重心肺功能不全或颅内出血

对于早产儿或低体重儿,需综合评估生命体征后再决定是否洗胃,避免操作诱发循环衰竭。

二、标准化操作流程与关键细节

(一)操作前准备

1. 器械选择:

胃管直径不超过4mm,材质柔软(如硅胶管),经口腔插入可减少鼻腔黏膜损伤

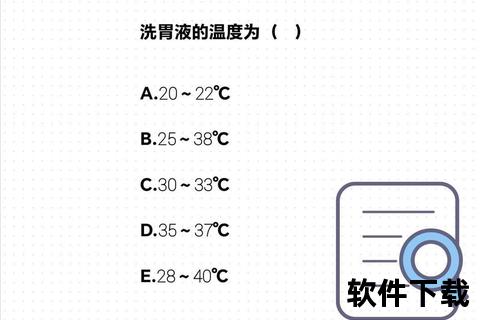

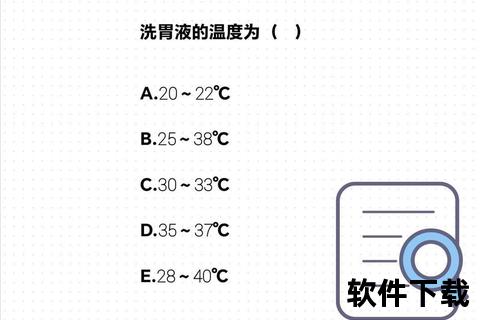

洗胃液首选37-38℃生理盐水,避免低温刺激引发寒战

2. 体位管理:

插管时取左侧卧位,利用重力使洗胃液停留于胃底部;洗胃后转为右侧卧位,促进残留液体流入十二指肠

3. 胃管长度测量:

传统测量法(鼻尖至耳垂+耳垂至剑突)易导致胃管顶端仅达胃体部,改进方法为前额发际至脐部全长,确保侧孔全部进入胃窦

(二)插管与洗胃操作

1. 插管技巧:

润滑胃管前端后,沿舌面缓慢送入,遇阻力时轻抬下颌扩大咽部空间

确认胃管位置“三法”:

注射空气听气过水声(最常用)

抽取胃液检测pH值(<5为胃液)

观察是否呛咳或发绀(排除误入气道)

2. 灌洗规范:

单次注入量严格控制在5ml以内,总量不超过胃容量(新生儿胃容积约30-35ml)

采用“脉冲式冲洗法”:注入→停留1分钟→回抽,循环至洗出液澄清

(三)术后护理要点

拔管时夹闭胃管末端,防止液体反流误吸

洗胃后禁食2-4小时,首次喂奶从5ml开始,24小时内逐步增量

密切监测电解质平衡,警惕水中毒(表现为嗜睡、抽搐)

三、并发症防控与应急处理

(一)高风险并发症及预防

1. 黏膜损伤与出血:

发生率约3%-5%,多因插管粗暴或负压过大导致

预防:使用圆头胃管、控制回抽力度,出血时用4℃冰盐水灌洗

2. 窒息风险:

呕吐物误吸是主要诱因,需保持侧卧位并备好吸痰设备

3. 胃穿孔:

罕见但致死率高,操作中避免注入过量液体(压力>30cmH2O时风险骤增)

(二)特殊场景处理

惊厥患儿:需先镇静后再洗胃,防止操作诱发抽搐加重

腐蚀性毒物中毒:改用牛奶、蛋清等黏膜保护剂中和,禁用催吐

四、家庭护理与就医指征

家长需警惕以下情况并及时送医:

持续呕吐:洗胃后仍频繁呕吐咖啡色液体,提示可能存在消化道出血

腹胀加剧:可能为肠梗阻或胃穿孔前兆

呼吸异常:如呼吸急促、发绀,需排除吸入性肺炎

日常预防重点包括:

妥善存放药物、化学品,避免新生儿接触

羊水污染新生儿出生后,即使无症状也建议观察24小时

新生儿洗胃是一项技术性与风险性并存的操作,需严格遵循规范。对家长而言,掌握基础识别能力(如呕吐物性质、呼吸状态)可争取黄金救治时间;对医护人员,持续精进插管技术、完善并发症预案是保障安全的核心。通过医患协作,这一技术将成为守护新生儿健康的重要防线。