脑卒中后认知障碍(PSCI)是脑卒中患者常见的并发症,约30%-70%的幸存者会经历记忆力减退、注意力分散等问题,严重影响生活质量。研究表明,神经修复机制是认知功能恢复的关键,而新型药物如复方脑肽节苷脂注射液通过多靶点作用,为患者提供了新的治疗选择。本文将结合最新研究,解析神经修复的科学原理,并给出实用应对策略。

脑卒中后,受损的神经元会启动神经可塑性机制,通过以下途径实现功能代偿:

1. 突触重塑:健康神经元通过增强突触连接,接管受损区域的功能

2. 新生神经元迁移:海马区的神经干细胞分化为新神经元,向损伤区域定向迁移

3. 神经网络重组:通过改变脑区间的功能连接,形成新的信息传递通路

复方脑肽节苷脂注射液的核心成分(多肽、神经节苷脂、次黄嘌呤)正是针对这些机制发挥作用:

| 分级 | 临床表现 | 生活影响 |

||-|-|

| 轻度 | 短暂性记忆减退,复杂任务处理困难 | 需要提醒用药、辅助理财 |

| 中度 | 定向障碍,社交能力下降 | 需专人看护,无法独自外出 |

| 重度 | 失认失用,人格改变 | 完全依赖他人照料 |

预警信号:连续3天出现以下情况需及时就医

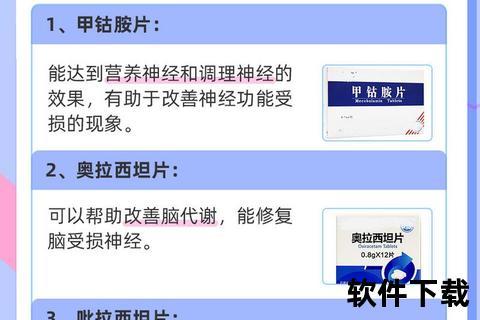

1. 核心药物:

2. 联合用药选择:

用药注意:

1. 重复经颅磁刺激(rTMS):

2. 计算机化认知训练:

3. 代谢调节疗法:

1. 突发认知恶化处理流程:

发现异常 → 检查生命体征 → 记录症状细节 → 2小时内送卒中中心

2. 环境改造要点:

1. 一级预防:控制血压(<130/80mmHg)、血糖(HbA1c<7%)

2. 二级预防:卒中后立即启动认知基线评估

3. 三级预防:每3个月进行MoCA量表动态监测

1. 个体化用药检测:通过APOE基因分型指导药物选择

2. 数字疗法整合:开发可穿戴式神经反馈设备

3. 新型药物研发:靶向补体C3a的神经保护剂已进入II期临床

重要提示:本文提及的治疗方案需在神经专科医师指导下实施,药物使用需严格遵循说明书。若出现皮疹、持续头晕等不良反应,应立即停药并就诊。

通过理解神经修复的内在机制,结合精准药物治疗与智能康复技术,脑卒中后认知障碍已从不可逆损伤转变为可干预的病理过程。把握发病后6个月的黄金干预期,建立系统化的防治体系,是改善预后的关键所在。