癫痫是一种以反复发作为特征的神经系统疾病,其核心机制是大脑神经元异常放电。其中,癫痫小发作(失神发作)以短暂的意识中断为主要表现,常被误认为“走神”或注意力不集中,导致诊断延误。本文从症状识别、药物选择到日常管理,系统解析癫痫小发作的诊疗策略,帮助患者及家属科学应对这一“沉默的脑电风暴”。

一、认识癫痫小发作:容易被忽视的“意识空白”

癫痫小发作多见于儿童及青少年,表现为突然停止活动、眼神空洞、对外界无反应,持续数秒至数十秒后自行恢复。典型发作时患者无跌倒或肢体抽搐,但可能伴随轻微的眼睑颤动或嘴角抽动。部分儿童在课堂上频繁“发呆”,实则是失神发作的表现,需通过脑电图(EEG)捕捉特征性的3Hz棘慢波综合波进行确诊。

特殊人群差异:

儿童:发作频率更高,每日可达数十次,易被误诊为注意力缺陷;

成人:可能合并其他癫痫类型(如肌阵挛),发作后常伴头痛或疲劳感;

孕妇:激素变化可能加重发作,需特别关注药物致畸风险。

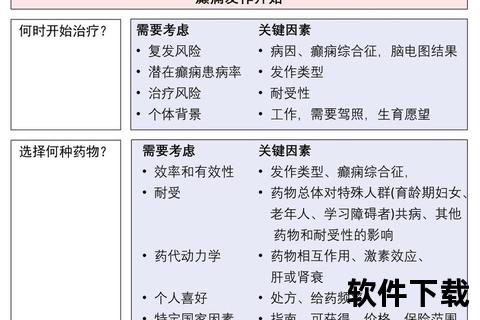

二、药物治疗策略:精准选择与疗效平衡

1. 一线药物:疗效与安全性的双重考量

丙戊酸钠:作为广谱抗癫痫药,可同时控制失神发作及可能并存的全面性强直-阵挛发作。研究显示其控制率可达70%-80%,但需警惕体重增加、震颤及女性患者的多囊卵巢风险。

乙琥胺:专攻失神发作,疗效精准且认知影响较小,但国内尚未上市,且对肌阵挛或强直发作无效。

拉莫三嗪:通过抑制谷氨酸释放稳定神经元,尤其适合合并情绪障碍的患者。起始需缓慢加量以避免Stevens-Johnson综合征,维持剂量下皮疹风险低于2%。

2. 二线及联合用药:难治性病例的解决方案

当单药治疗失败(定义为足量使用3个月仍每月发作≥1次),可考虑以下策略:

左乙拉西坦:作用机制独特(调节突触囊泡蛋白),不影响认知功能,儿童耐受性良好。国产仿制药研究证实其与原研药等效,年治疗成本降低60%;

奥卡西平:对局灶性继发失神发作有效,但可能加重典型失神发作,需严格分型后使用;

联合方案:丙戊酸钠+拉莫三嗪的协同作用可使控制率提升至85%,但需监测肝酶及血药浓度。

三、安全性管理:从实验室指标到生活细节

1. 药物不良反应的主动监测

血液监测:丙戊酸钠每3个月检测肝功能,拉莫三嗪初期每2周查血常规;

神经认知评估:儿童患者每6个月进行注意力及记忆力测试,早期发现药物对学习能力的影响;

女性特殊关注:育龄女性使用丙戊酸钠需配合高效避孕措施,孕前3个月切换为拉莫三嗪并补充叶酸。

2. 生活方式干预的增效作用

昼夜节律调节:保证7-9小时睡眠,避免夜间光刺激(如手机蓝光);

饮食禁忌:限制咖啡因、酒精及精制糖摄入,生酮饮食对部分难治性病例有效;

应激管理:正念训练可降低30%的发作频率,瑜伽等轻度运动改善脑血流灌注。

四、特殊场景应对指南

1. 发作时的家庭急救

保持冷静:记录发作时间及表现,移除周围危险物品;

体位管理:协助患者侧卧防止误吸,避免强行约束肢体;

就医指征:单次发作>5分钟或24小时内反复发作3次以上需急诊处理。

2. 儿童患者的家校协作

教育方案调整:允许课间短暂休息,避免过度体能消耗;

智能监测设备:佩戴EEG腕表预警发作,AI算法可提前30秒发出警报。

五、未来展望:个体化治疗的突破

基因检测技术的应用正在改变治疗范式。SCN1A、GABRG2等基因变异患者对特定药物反应差异显著,例如钠通道基因突变者应避免使用卡马西平。新型药物如二酚(CBD)在临床试验中显示对Lennox-Gastaut综合征相关的失神发作有效,为耐药患者提供新选择。

建立全周期管理思维

癫痫小发作的治疗不仅是药物选择,更需构建“诊断-用药-监测-康复”的闭环管理体系。患者应定期(每6个月)到癫痫中心进行疗效评估,利用数字化工具记录发作日记。通过医患协同,多数患者可实现零发作的生活质量,让“意识空白”不再成为人生的绊脚石。