感染性疾病是日常生活中最常见的健康威胁之一,而合理使用抗生素是治疗的关键。在众多抗菌药物中,阿莫西林克拉维酸针因其广谱抗菌能力被广泛使用,但许多人对它的作用机制、适用场景和潜在风险并不完全了解。本文从科学角度解析这一药物的临床应用、疗效及安全性,帮助公众更理性地看待抗生素治疗。

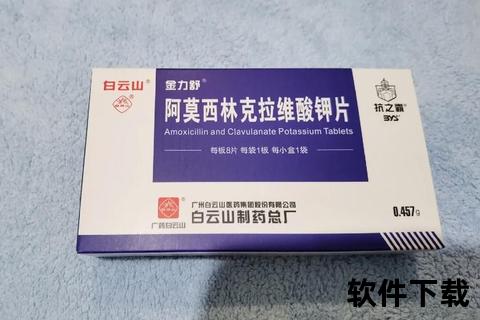

阿莫西林克拉维酸针由阿莫西林(β-内酰胺类抗生素)和克拉维酸(β-内酰胺酶抑制剂)组成。克拉维酸通过抑制细菌产生的β-内酰胺酶,保护阿莫西林不被破坏,从而增强其抗菌活性。这种组合尤其适用于以下感染:

1. 复杂呼吸道感染:如肺炎、支气管炎,尤其是社区获得性肺炎中的耐药菌感染。

2. 泌尿系统感染:包括膀胱炎、肾盂肾炎等,但需注意区分上下尿路感染的用药差异(下尿路感染需尿中高浓度药物,上尿路感染需兼顾血药浓度)。

3. 皮肤及软组织感染:如蜂窝织炎、术后伤口感染。

4. 中耳炎和鼻窦炎:儿童中耳炎中,其疗效与安全性已通过多项临床研究验证。

特殊人群注意事项:

阿莫西林克拉维酸针属于时间依赖性抗生素,其杀菌效果与药物浓度高于最低抑菌浓度(T>MIC)的时间密切相关。临床多采用分次给药(如每8小时一次)以维持有效血药浓度。

尽管克拉维酸能抑制部分β-内酰胺酶,但对某些耐药机制(如产染色体介导Ⅰ型酶的肠杆菌)无效,因此需结合病原学检测调整用药。

1. 何时就医:

2. 家庭护理要点:

3. 避免误区:

阿莫西林克拉维酸针是感染治疗的重要武器,但其合理应用需建立在精准诊断和个体化评估基础上。作为患者,了解药物的双重性——既能“杀菌”也可能“伤身”——有助于更好地配合治疗。当出现感染症状时,及时就医、规范用药,才是守护健康的最佳策略。