在日常生活中,外用药品是处理皮肤问题、创伤护理的重要工具。许多人对药品标签上的颜色标识、文字信息缺乏系统认知,甚至因误读标签导致用药错误。曾有患者将标注“外”字的药膏误吞,也有人在紧急情况下因无法快速识别关键信息而延误处理。这些案例揭示了一个常被忽视的问题:药品标签不仅是法律规范的要求,更是用药安全的“第一道防线”。

根据《药品管理法》及配套文件,外用药品标签需在醒目位置标注红色方框白字的“外”字标识,尺寸不得小于通用名称字体的1/2。这一设计源于视觉心理学研究:红色具有天然警示性,能快速吸引注意力;白色文字的高对比度确保信息可识别性。对于特殊药品(如含毒性成分的外用药),还需叠加黑色三角警示标,形成“双保险”提示。

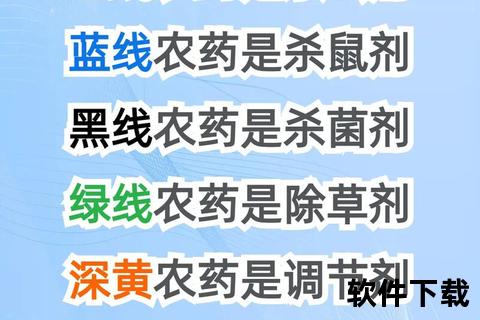

标签色彩的选用需兼顾功能与情感传达。例如:

国际通行做法中,ISO标准要求高危药品标签需包含至少三种识别要素:颜色、图标、文字。例如某进口止痒凝胶的标签设计,将红色警示框、瘙痒部位图示、最大使用天数共同呈现,即使语言不通也能理解核心信息。

普通消费者可通过“三步法”快速抓取关键信息:

1. 定位警示标识:检查是否有红色“外”字标、三角警示符号

2. 核对适应范围:确认标注部位(如“仅限皮肤”“禁止黏膜使用”)

3. 解析风险提示:重点关注禁忌症、不良反应、特殊人群提示

需警惕的认知误区包括:

特殊人群需额外注意:

优秀的外用药标签设计需实现三大功能平衡:

1. 法规合规性:严格遵循字号比例(通用名:商品名≥1:2)、禁忌症突出显示等要求

2. 信息可读性:采用无衬线字体、≥5mm字符高度,适应老年群体阅读

3. 情感亲和力:慢性皮肤病药膏可加入渐变色彩,传递治疗信心

创新案例启示:

1. 购买时:检查标签是否包含“国药准字”、有效期、生产批号

2. 使用时:

3. 储存时:

当出现以下情况请立即就医:

(本文内容综合国家药监局文件及临床研究结论,具体用药请遵医嘱)

通过系统理解标签设计背后的科学逻辑,公众可大幅降低用药风险。建议家庭药箱定期清理过期药品,并用荧光贴纸分类标注外用药,让安全触手可及。