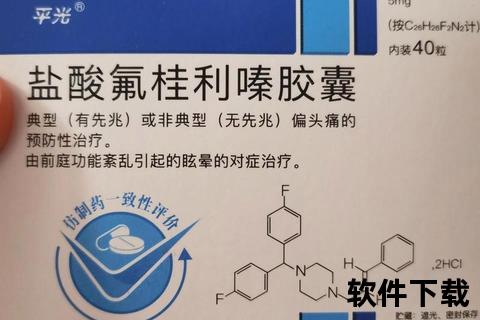

在日常生活中,许多受偏头痛、眩晕困扰的患者都曾接触过一种名为“盐酸氟桂利嗪胶囊”的药物。这种药物因其显著的脑血管扩张作用而被广泛使用,但鲜为人知的是,它可能引发一系列复杂的身体反应——从轻微的嗜睡到罕见的帕金森样症状,甚至影响情绪和代谢功能。本文结合临床数据和药物研究,系统解析这一药物的安全性问题,帮助公众建立科学用药认知。

盐酸氟桂利嗪是一种选择性钙通道阻滞剂,通过抑制病理性钙离子内流,缓解脑血管痉挛,改善脑部供血。临床上主要用于预防偏头痛发作(尤其是前庭性偏头痛)、治疗眩晕症(如椎基底动脉供血不足引起的眩晕)以及辅助控制癫痫。65岁以下患者通常起始剂量为每晚10mg,需长期用药时建议“服5天停2天”的间歇疗法。

约9.3%的患者出现嗜睡、疲惫,这与药物抑制组胺受体、降低神经兴奋性有关。部分患者服药后出现注意力下降、反应迟缓,甚至影响驾驶安全。长期用药者中,4.5%的女性患者出现抑郁倾向,表现为持续情绪低落、兴趣减退。

案例警示:一名52岁女性连续服用6个月后出现严重失眠和焦虑,停药后2周症状缓解。

11.3%的患者出现体重增加,源于药物干扰下丘脑-垂体轴,引发食欲亢进和能量代谢异常。胃部烧灼感、便秘等消化道症状发生率约2.4%,可能与钙离子调节失衡导致的胃肠动力紊乱相关。

老年患者用药3周后易出现不自主下颌运动、肌肉强直等锥体外系症状,发生率约1.2%。其机制与药物阻断多巴胺D2受体,导致乙酰胆碱相对优势有关。

典型病例:68岁男性患者治疗眩晕时出现步态僵硬,MRI排除脑梗死后确认为药物性帕金森综合征,停药后逐渐恢复。

| 症状类型 | 居家处理措施 | 就医指征 |

||--|-|

| 轻度嗜睡 | 调整服药时间,避免高空作业 | 持续困倦影响生活 |

| 胃部不适 | 改为餐后服用,搭配胃黏膜保护剂 | 呕血或黑便 |

| 情绪波动 | 记录情绪日记,增加社交活动 | 自杀倾向或持续失眠 |

| 肌肉僵硬 | 热敷+轻度按摩 | 吞咽困难或跌倒风险 |

2024年最新研究显示,氟桂利嗪在预防前庭性偏头痛方面有效率约68%,但托吡酯在控制眩晕强度和频率上更具优势(有效率82%)。值得注意的是,约30%的长期用药者出现无症状性心电图QT间期延长,提示潜在心脏风险。目前欧美国家已将该药列为二线治疗方案,强调短期、间歇用药原则。

任何药物都是疗效与风险的平衡选择。对于正在使用氟桂利嗪的患者,建议:

1. 建立用药日记,记录头晕发作频率、情绪变化等关键指标

2. 每3个月进行神经系统检查,特别是65岁以上人群

3. 出现手指震颤、情绪持续低落等“预警信号”时,48小时内复诊调整方案

医学的发展让我们拥有更多对抗疾病的手段,但唯有理性认知药物特性,才能真正守护健康防线。当身体发出异常信号时,及时与主治医生沟通,往往比盲目坚持用药更为重要。