肾移植手术为终末期肾病患者带来了重生的希望,但术后生存期受到多种因素影响,需要患者与医疗团队共同协作管理。本文将从科学角度解析影响移植肾存活的核心要素,并提供可操作的护理建议,帮助患者更好地规划术后生活。

1. 供体与手术质量

供体类型是决定移植肾存活的关键因素之一。活体供肾由于供者健康状况可控且冷缺血时间短,其5年存活率可达80%-90%,显著高于尸体供肾的70%-75%。供体年龄、HLA分型匹配度及原发病类型(如糖尿病肾病)也会影响移植肾的长期功能。韩国一项长达50年的研究显示,供体年龄每增加10岁,移植肾失功风险上升15%。

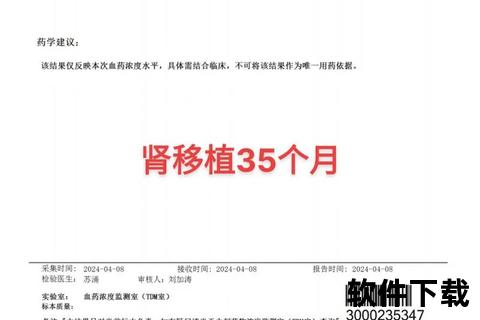

2. 术后免疫抑制管理

免疫抑制剂的合理使用是维持移植肾功能的基石。环孢素、他克莫司等药物需通过血药浓度监测实现个体化调整。研究显示,不规律服药导致急性排斥反应的风险增加3倍。但长期使用免疫抑制剂可能引发感染、肿瘤等并发症,例如多发性瘤等罕见PTLD(移植后淋巴增殖性疾病)的发病率约为0.24%。

3. 并发症防控

术后3年内约25%患者会出现高血压、糖尿病或心血管疾病。这些代谢性疾病与免疫抑制剂的副作用密切相关,需通过血压监控(目标值<130/80 mmHg)、糖化血红蛋白控制(<7%)来降低移植物失功风险。感染仍是主要致死因素,肺部感染在术后6个月内发生率可达5%。

4. 生活方式与依从性

饮食管理不当可能直接导致肾功能恶化。高盐、高嘌呤饮食会加重肾脏负担,而蛋白质摄入不足(<0.8g/kg/d)可能引发营养不良。韩国研究指出,术后规范饮食患者10年存活率比随意饮食者高32%。和适度运动(每周150分钟中等强度活动)可降低心血管事件发生率。

全球数据显示,肾移植术后1年存活率超过90%,5年存活率约70-80%,10年存活率降至50-60%。中国部分移植中心报告显示,单次移植患者最长存活时间达42年。但个体差异显著:

值得注意的是,二次移植患者存活率较首次移植下降约20%,主要与抗体致敏和手术难度增加有关。

1. 规范化随访体系

术后1年内需完成12-15次随访,重点监测血肌酐、尿蛋白及药物浓度。建议采用“门诊+远程”混合模式,术后5年以上患者每季度至少1次线下检查。出现以下情况需立即就医:

2. 精准化用药管理

建立服药提醒系统,使用分格药盒减少漏服风险。建议在血药浓度检测前8小时禁食,避免影响他克莫司等药物的检测准确性。出现牙龈增生、手颤等副作用时,需在医生指导下调整剂量而非自行停药。

3. 分层化并发症预防

4. 心理社会支持系统

约30%移植患者出现焦虑抑郁症状。建议加入病友互助组织,采用正念减压疗法。家属需注意观察患者的情绪变化,睡眠障碍持续2周以上应寻求心理医师干预。

1. 儿童患者:生长迟缓发生率约15%,需每3个月监测骨龄,补充维生素D(400-800IU/天)

2. 老年患者:认知功能减退者建议使用电子药盒,跌倒预防需列为家庭护理重点

3. 育龄女性:移植2年后肾功能稳定可考虑妊娠,但需提前3月将霉酚酸酯替换为他克莫司

通过科学管理和积极干预,肾移植患者完全可能获得与健康人群接近的生活质量。关键在于建立“医疗监测-自我管理-社会支持”的三维健康管理体系,让新生的肾脏成为生命延续的可靠保障。