避孕药作为现代女性常用的避孕手段,其与月经周期的关联一直是公众关注的焦点。许多人在服用避孕药后出现月经推迟现象,既担心避孕失败,又焦虑内分泌失衡。这种担忧背后,既有科学依据,也存在认知误区。本文将系统解析避孕药影响月经的机制、时间规律及应对策略,帮助读者建立科学的健康管理认知。

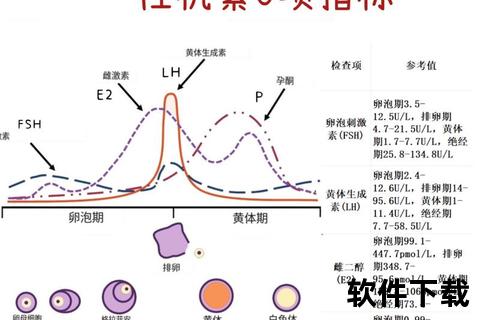

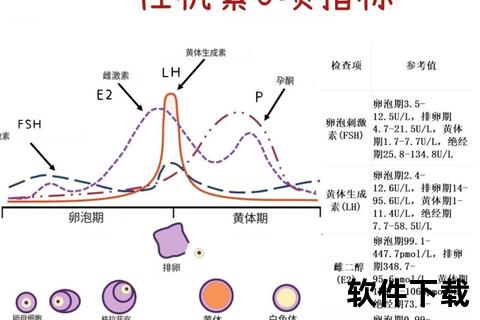

避孕药的核心成分是人工合成的雌激素和孕激素,通过模拟人体自然激素水平,抑制排卵、改变子宫内膜状态,从而阻止受孕。这一过程直接干预了三个关键生理环节:

1. 抑制卵泡发育:短效避孕药通过持续提供外源性激素,抑制下丘脑-垂体-卵巢轴的活动,使卵泡无法成熟。

2. 改变宫颈黏液性质:孕激素使宫颈黏液变稠,阻碍穿透。

3. 干扰子宫内膜生长:激素抑制子宫内膜增厚,使其无法为受精卵着床提供适宜环境。

这种干预机制打破了原有的激素波动节律,导致月经周期出现暂时性紊乱。例如,长效避孕药因单次剂量较高,可能使月经推迟1-2周甚至更久;而紧急避孕药含有的孕激素剂量相当于8天常规短效药的总量,对内分泌系统的冲击更为显著。

| 避孕药类型 | 典型推迟时间 | 关键机制 |

||-|-|

| 短效避孕药 | 漏服时推迟3-7天 | 漏服导致激素骤降,内膜脱落延迟 |

| 长效避孕药 | 1-2周或更久 | 高剂量激素抑制排卵及内膜修复 |

| 紧急避孕药 | 1-2周(最长10天) | 大剂量孕激素延迟内膜脱落 |

1. 72小时黄金验孕期:紧急避孕药失败率约15%,建议在推迟7天后首次验孕,10天后复查。

2. 饮食调节:增加菠菜、牛肉等富铁食物,辅以维生素C促进吸收,帮助修复子宫内膜。

3. 行为干预:每日30分钟快走或瑜伽,通过改善盆腔血液循环促进内膜脱落。

生殖系统未完全成熟,紧急避孕药可能导致持续6个月以上的月经紊乱。建议优先使用避孕套,必要时在医生监护下用药。

仅含孕激素的迷你避孕药(如炔诺酮)不影响乳汁质量,但复合型药物可能抑制泌乳。需在产后6周后开始用药。

天然激素波动叠加药物影响,易出现「假性闭经」。若停药后60天无月经来潮,需排查卵巢早衰。

1. 精准用药:短效药每日固定时间服用,设置手机提醒;长效药建议上午注射以利用皮质醇昼夜节律增强代谢。

2. 周期监测工具:使用Clue、Flo等APP记录基础体温和出血量,提前预判周期变化。

3. 非药物避孕:对激素敏感者可选择含铜宫内节育器(避孕有效率99.2%),或配合避孕套+安全期法。

当出现以下情况时,建议进行生殖激素六项检测及超声检查:

治疗方面,中西医结合方案效果显著:西医常用雌孕激素序贯疗法重建周期,中医则以四物汤、逍遥散等方剂调节气血。

理解避孕药与月经推迟的关系,本质是掌握激素干预与生理平衡的动态博弈。通过科学认知个体差异、建立系统监测机制,既能有效避孕,又可最大限度降低健康风险。记住:月经周期是女性健康的晴雨表,任何持续异常都值得深入探究。