月经结束后次日发生性行为是否会导致怀孕,是许多女性在避孕问题上最常见的困惑之一。这种疑问往往伴随着对"安全期"概念的误解,以及对生殖健康风险的不完全认知。要真正理解这个问题,需要从女性生殖系统的周期性规律出发,结合临床医学数据,客观分析各种可能性。

正常月经周期分为卵泡期、排卵期和黄体期三个阶段。子宫内膜在雌激素作用下完成增殖后,排卵通常发生在下次月经前14天左右。此时卵子若在输卵管与相遇,就会形成受精卵。在女性生殖道内最长可存活5天,而卵子仅有24小时受精窗口期。

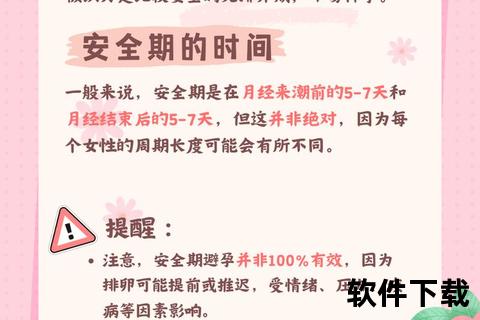

传统"安全期"理论将月经前后各一周视为不易受孕期,但这种推算建立于理想化的28天周期模型。现实中,约30%女性的周期存在7天以上的波动,环境变化、压力、疾病等因素都可能打乱排卵节奏。研究显示,采用安全期避孕的失败率高达15%-47%,这意味着即使严格按月经周期推算,仍有近半数使用者可能意外怀孕。

从生理机制看,月经结束初期确实处于理论上的低风险期。此时子宫内膜刚完成修复,宫颈粘液呈酸性且粘稠,不利于穿透。但临床观察发现,某些特殊情况下仍存在受孕可能:

1. 短周期排卵提前:当月经周期短于21天时,排卵可能发生在周期第7-8天,与月经末期重叠。例如某女性经期持续7天,周期21天,则月经结束次日恰逢排卵日。

2. 异常排卵机制:约5%女性存在经期排卵现象,尤其是多囊卵巢综合征患者。案例显示,有女性在产后半年经期同房后意外怀孕。

3. 存活时间窗口:优质可在褶皱内存活5天,若在此期间发生排卵,仍可能受孕。

临床数据显示,月经结束次日同房的受孕概率约3%-5%,远高于传统认知的"绝对安全"。这种风险在月经周期≤25天、经期≥7天的女性中显著升高。

除怀孕风险外,月经刚结束时的性行为可能引发:

1. 生殖道感染:宫颈口尚未完全闭合,可能将病原体带入宫腔,引发子宫内膜炎或盆腔炎。研究显示,此阶段感染风险比平时高2.3倍。

2. 子宫内膜损伤:新生内膜血管脆弱,机械摩擦可能导致突破性出血,延长月经周期。

3. 免疫性不孕:经血逆流可能增加抗抗体产生几率,这类抗体可存在于25%不明原因不孕患者体内。

特殊人群需特别注意:剖宫产女性子宫瘢痕未完全愈合,过早性行为可能增加切口妊娠风险;服用抗凝药物者出血时间延长,更易发生宫腔积血。

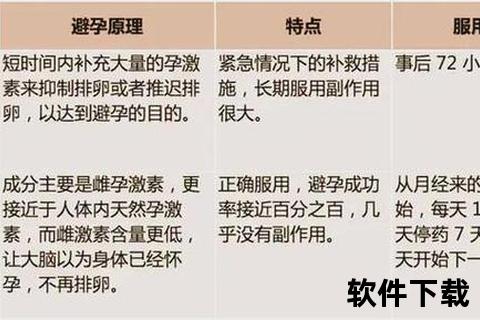

1. 工具避孕优选:

2. 药物避孕选择:

3. 生理周期监测:

对于月经周期紊乱者(周期波动>7天),建议采用"双保险"策略:例如避孕套联合基础体温监测。备孕女性则可把握排卵日前后的黄金受孕窗口,此时同房受孕概率可达60%-80%。

1. 紧急处理:若出现异常出血超过7天、严重腹痛或发热,需立即就医排除宫外孕或感染

2. 日常护理:性行为后建议排尿清洗,避免使用冲洗剂破坏菌群平衡

3. 特殊人群注意:

4. 定期筛查:每年进行宫颈细胞学检查,避孕药使用者需监测肝功能

从医学角度看,安全期避孕已逐渐被更可靠的方法取代。现代避孕技术发展提供了多样化选择,每个女性都应根据自身健康状况、生活规划,与医生共同制定个性化方案。生殖健康管理不仅是避孕需求,更是对生命质量的主动把控,值得每位女性认真对待。