新生儿出生后皮肤发黄是常见的现象,但若黄染持续不退,可能牵动着每个家庭的心。这种黄疸中,约20%-30%与母乳喂养直接相关,医学上称为“母乳性黄疸”。它既不是母乳的“过错”,也不是疾病的代名词,而是新生儿特殊生理机制与母乳成分共同作用的结果。

一、母乳性黄疸的深层机制

母乳性黄疸分为两种类型,二者在发生时间和机制上截然不同。

1. 早发型(母乳喂养性黄疸):

时间特征:生后1周内出现,高峰在4-7天,与生理性黄疸时间重叠但程度更重。

核心成因:母乳量不足导致新生儿肠蠕动减少、胎便排出延迟。胎便中含大量胆红素,滞留肠道时被β-葡萄糖醛酸苷酶分解为未结合胆红素,经肠肝循环重新吸收入血。

高危因素:初产妇哺乳技巧不足、皲裂、新生儿无效吸吮等导致的喂养效率低下。

2. 晚发型(母乳性黄疸):

时间特征:生后1-2周出现,持续至8-12周,部分长达3个月。

关键机制:母乳中的β-葡萄糖醛酸苷酶活性高于配方奶,持续分解肠道内的结合胆红素,增加重吸收;同时母乳喂养儿肠道菌群以双歧杆菌为主,缺乏转化胆红素的菌群,进一步加剧胆红素累积。

遗传因素:近年研究发现,尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UGT)基因突变可能使部分婴儿对母乳成分更敏感。

二、识别与诊断:科学区分黄疸类型

典型表现:

皮肤黄染从面部向躯干、四肢蔓延,巩膜轻度黄染,大便保持黄色。

胆红素水平通常<15mg/dl,极少超过20mg/dl,以未结合胆红素升高为主。

诊断三步法:

1. 排除病理因素:通过血型检测、肝功能、感染指标等排除溶血、胆道闭锁等疾病。

2. 停母乳试验:暂停母乳48-72小时后胆红素下降≥50%,是确诊的“金标准”。

3. 动态监测工具:家用经皮胆红素检测仪可辅助追踪黄疸变化,结合“婴儿大便九色卡”观察排泄物颜色。

三、干预策略:平衡母乳喂养与黄疸管理

(一)早发型的黄金法则:提升喂养效率

按需哺乳:每日8-12次喂养,单次哺乳时间延长至20-30分钟,确保后乳摄入(富含脂肪,促进肠蠕动)。

哺乳姿势优化:采用“摇篮式”“橄榄球式”等姿势,避免无效吸吮。混淆者可尝试乳盾辅助。

营养补充:母乳不足时添加配方奶,但需用杯喂或勺喂,避免奶瓶导致的混淆。

(二)晚发型的特殊应对

继续母乳喂养:研究证实,即使胆红素达15-20mg/dl,持续哺乳配合光疗更有利于新生儿发育。

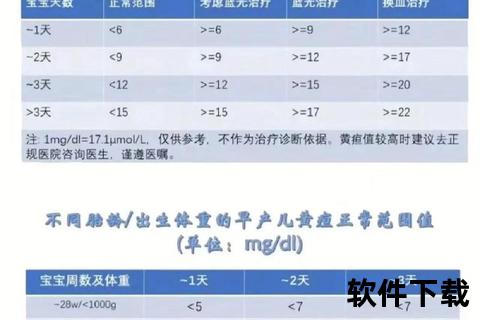

光疗指征:足月儿胆红素>17mg/dl时启动,可选择蓝光毯等家庭光疗设备,哺乳间歇期持续照射。

辅助措施:口服益生菌(如罗伊氏乳杆菌)可调节肠道菌群,减少胆红素重吸收。

(三)何时需暂停母乳?

当胆红素>20mg/dl或合并脱水、体重下降>10%时,需暂停母乳并就医。恢复母乳后黄疸可能再现,但程度减轻。

四、家庭护理与误区破解

实用技巧:

自然光利用:每日上午9-10点暴露婴儿四肢于散射光下10-15分钟,避免阳光直射。

排便监测:记录每日大便次数,母乳喂养儿正常为3-5次/日,胎便排尽时间超过48小时需警惕。

常见误区纠正:

❌“黄疸水”“葡萄糖水”退黄:可能减少母乳摄入,加重黄疸。

❌盲目服用中药:肝酶诱导剂(如苯)仅用于重症,且需严格遵医嘱。

五、预防:从孕期到哺乳期的全程管理

1. 产前准备:孕晚期学习哺乳技巧,参加母乳喂养课程,准备吸奶器应对早期泌乳不足。

2. 产后72小时关键期:分娩后1小时内开始哺乳,24小时内喂养至少8次,通过婴儿体重监测仪确认摄入量。

3. 母亲膳食:哺乳期避免大量摄入姜、酒酿等可能影响胆红素代谢的食物。

六、何时必须就医?

出现以下信号需立即就诊:

黄疸24小时内出现或四肢、手足心黄染

伴随发热、拒奶、嗜睡或尖叫样哭声

大便转为陶土色或尿液深黄

母乳性黄疸的本质是新生儿适应外界环境的特殊生理过程。掌握科学应对策略,90%以上的患儿无需停母乳即可安全度过这一阶段。正如世界卫生组织强调的:“母乳喂养遇到困难时,解决之道是支持而非替代。”在医疗团队的指导下,母亲完全能够兼顾婴儿的营养需求与健康管理。