新生儿心肌炎是一种起病急骤、病情凶险的疾病,尤其在出生后的第一个月内,婴儿的免疫系统尚未完全发育,面对病毒侵袭时极易引发心肌组织的炎症反应。尽管该病发病率较低,但若不及时识别和治疗,可能导致心力衰竭、多器官功能衰竭甚至猝死。近年来,随着诊断技术的进步和治疗方案的更新,临床医生对新生儿心肌炎的认知和管理能力显著提升,但公众对于该病的早期症状识别和科学处理仍存在诸多盲区。

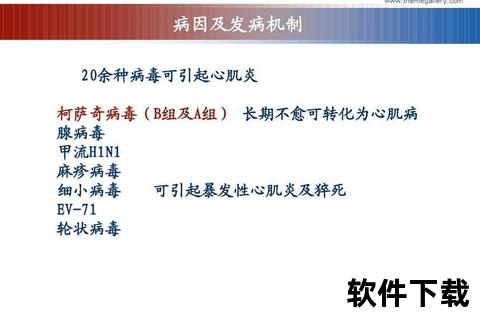

新生儿心肌炎的发病核心在于病原体(以病毒为主)对心肌的直接损伤及后续的免疫反应失衡。约50%的病例由柯萨奇病毒B组感染引起,其次是埃可病毒、巨细胞病毒等。病毒通过特定受体(如柯萨奇-腺病毒受体)侵入心肌细胞,导致细胞溶解死亡,释放出病毒颗粒和损伤相关分子模式(DAMPs)。这些信号激活免疫系统中的Toll样受体,触发炎症因子(如肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-6)的级联反应,吸引大量单核细胞和中性粒细胞浸润心肌组织。

值得注意的是,部分患儿在病毒清除后仍存在持续的免疫损伤。例如,CD4+T淋巴细胞可能错误攻击心肌细胞内的α肌球蛋白等蛋白,导致慢性炎症和纤维化,这种自身免疫反应是部分患儿发展为扩张型心肌病的重要机制。母亲妊娠期感染某些病毒(如风疹、巨细胞病毒)也可能通过垂直传播引发胎儿心肌炎,这类患儿出生时即存在心脏功能异常。

新生儿心肌炎的临床表现具有隐匿性和非特异性,约30%的病例在初期仅表现为拒奶、嗜睡或体温不稳定。以下三类症状需高度警惕:

1. 循环系统异常:心率持续>200次/分或<100次/分,四肢末梢发凉,毛细血管充盈时间>3秒;

2. 呼吸功能受损:呼吸频率>60次/分,伴随鼻翼扇动或肋骨间隙凹陷;

3. 全身性反应:突发面色灰白、皮肤花斑纹,或无法用感染解释的肝脾肿大。

确诊需结合实验室与影像学检查:

近年来,心脏磁共振成像(CMR)的应用显著提升了诊断准确性。通过钆对比剂延迟强化扫描,可清晰显示心肌水肿和纤维化区域,对活检受限的新生儿群体尤为重要。

治疗策略需根据病情严重程度分层实施:

1. 轻症患儿(仅心肌酶升高,无心功能异常)

2. 重症患儿(伴心力衰竭或休克)

3. 并发症防治

家长需掌握以下观察要点:

预防层面,建议孕妇在妊娠期接种风疹疫苗,避免接触发热患者;新生儿房间需保持通风,接触者应严格手部消毒。

关键行动提示:

通过早期识别、精准干预和系统随访,约70%的新生儿心肌炎患儿可获得完全康复。随着靶向免疫抑制剂和基因编辑技术的发展,未来有望进一步降低该病的致残率和死亡率。