新生儿时期的生长发育是生命全周期中最为迅速的阶段,也是健康监测的关键窗口。许多家长在宝宝出生后,常因“体重增长是否达标”“头围大小是否正常”等问题陷入焦虑,却忽略了科学评估的核心在于动态观察而非单次数据。数据显示,约30%的家庭因错误解读生长指标而过度干预喂养,甚至延误潜在健康问题的识别。理解生长曲线的科学内涵,掌握科学监测方法,对婴幼儿健康管理至关重要。

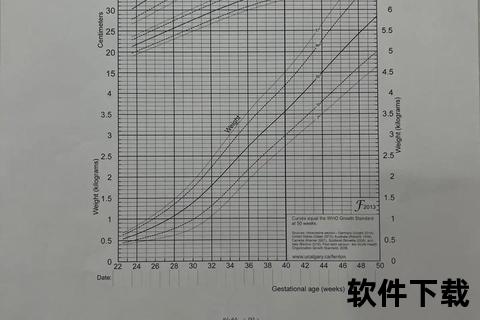

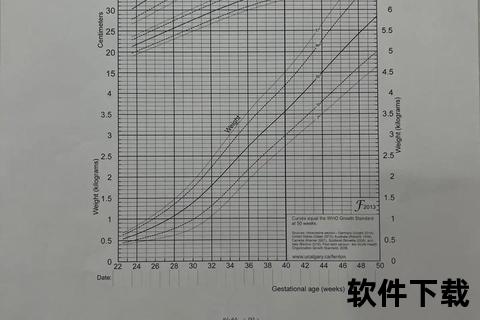

生长曲线是通过大规模健康儿童群体数据建立的百分位参照体系,以曲线形式呈现体格发育的动态趋势。世界卫生组织(WHO)和中国卫健委均强调,生长曲线应包含以下四项核心指标:

1. 体重:反映短期营养状况,建议每周测量一次(0-3月龄),误差需控制在5克内。

2. 身长/身高:2岁前采用卧位测量,需使用硬质测量板避免误差,2岁后转为立位测量。

3. 头围:间接反映脑发育,需经眉弓上缘至枕骨结节对称测量,早产儿需矫正月龄评估。

4. BMI曲线:WHO新增指标,用于筛查肥胖或营养不良,计算公式为体重(kg)/身高(m)²。

中国2020年更新的《不同出生胎龄新生儿生长标准》显示,当前足月儿3月龄平均体重较1988年标准增长0.6kg,早产儿数据首次覆盖24周超低胎龄群体。这一变化提示,沿用旧标准可能导致对早产儿发育的误判。

曲线图中的P3-P97区间代表正常范围,例如P50表示50%同龄儿童低于该值。需注意:

以下情况需及时就医:

1. 跨越两条主百分位线:如从P75骤降至P25。

2. 极端值警示:体重/身长低于P3可能提示内分泌疾病,高于P97需排查过度喂养。

3. 头围异常:增长过速(>2cm/月)警惕脑积水,停滞可能预示小头畸形。

以3月龄女婴为例,若体重4.5kg(低于P3的4.9kg),需结合喂养史排查乳蛋白过敏或代谢异常。

胎龄32周出生的婴儿,矫正月龄=实际月龄-(40-32)/4。例如实际月龄6个月时,矫正月龄为4个月,生长评估需参照4月龄标准。

肺炎、腹泻等疾病可能导致暂时性体重下降,恢复期应关注“追赶生长”:

推荐使用WHO官方APP“生长记录”,自动生成曲线并预警异常趋势。中国卫健委《3岁以下婴幼儿健康养育指南》提供标准化记录表,可打印粘贴于育儿手册。

当家庭监测发现异常迹象,应遵循以下就医路径:

1. 初级筛查:社区医院进行血常规、骨密度检测,排除贫血或佝偻病。

2. 专科评估:儿童内分泌科开展生长激素激发试验、染色体检测(如怀疑Turner综合征)。

3. 多学科管理:营养科制定膳食方案,康复科指导运动干预。

需特别警惕的“红灯信号”:6月龄仍不能抬头、12月龄无意识发音、18月龄不能独走,提示需全面发育评估。

生长曲线不是竞赛跑道,而是个体健康的导航图。家长需建立“观察趋势优于关注数值”的科学认知,善用数字化工具记录,在生命最初1000天筑牢健康基石。正如WHO所强调:“每个孩子都应被允许按照自己的节奏成长,我们的职责是守护而非催促。”