妇科健康护理是女性维护整体健康的重要一环,而科学的清洁方法和日常护理习惯直接影响着生殖系统的平衡与稳定。研究表明,约75%的女性一生中至少会经历一次感染,其中不当清洁行为是诱发炎症的常见原因之一。现代医学证实,具有独特的微生态环境,其自洁能力远比人们想象中强大,过度干预反而可能引发菌群失调。本文将系统解析科学护理的核心要点,帮助女性建立正确的健康管理认知。

1. 清洁方式的选择

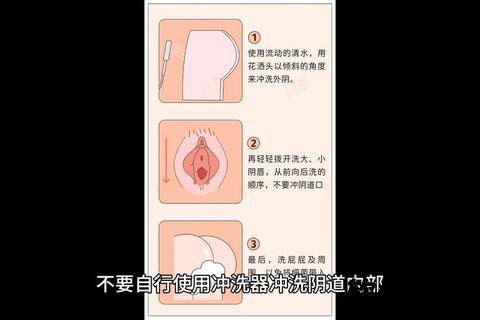

每日使用38-40℃的流动温水清洗外阴,重点清理大褶皱与肛周区域,避免水流进入内部。研究显示,盆浴清洁的细菌残留风险较淋浴高3倍。清洗后需用纯棉毛巾轻轻蘸干,而非反复擦拭,防止角质层损伤。

2. 清洁产品的使用规范

健康状态下不建议常规使用洗液。药字号洗液(如聚维酮碘溶液)需严格遵医嘱,适用于术后或特定感染期;消字号产品(如某些含氯已定成分的洗液)连续使用不超过7天;妆字号产品仅能用于掩盖异味,无治疗作用。出现瘙痒时,可短期使用pH4.0-4.5的弱酸性护理液,但需观察皮肤反应。

3. 内衣选择与清洁细节

临床数据表明,穿着化纤内裤的女性炎发生率比棉质内裤高60%。建议每日更换内裤,单独手洗后阳光暴晒6小时以上。新购内裤需先高温煮洗,去除化学残留。

1. 月经期

经血pH值(7.4)会短暂改变酸性环境,此时需每2-3小时更换卫生巾,夜间使用透气型卫生棉条需配合护垫。清洗时可增加至每日2次,但禁止使用任何冲洗装置。

2. 妊娠期

孕激素导致分泌物增加3-5倍,建议穿着高腰孕妇专用内裤,避免勒压腹部。出现豆腐渣样白带时,可用碳酸氢钠溶液坐浴(浓度1:5000),但需排除霉菌性炎。

3. 术后恢复期

宫腔镜手术后7天内需每日用碘伏消毒外阴,保持切口干燥。盆腔炎患者居家护理时可进行中药熏蒸(如苦参30g+蛇床子15g煎煮),水温控制在45℃以下。

1. 细菌性病

典型表现为灰白色稀薄分泌物伴鱼腥味。除甲硝唑栓治疗外,可每日饮用300ml无糖酸奶补充乳杆菌。避免穿紧身牛仔裤,运动后及时更换浸湿的内衣。

2. 外阴假丝酵母菌病

复发患者建议将内裤煮沸消毒,并在微波炉中高温处理3分钟。饮食需严格控糖,每日碳水化合物摄入量低于150g。坐浴时可加入5%碳酸氢钠溶液,改变真菌生存环境。

3. 宫颈炎急性发作期

出现脓性分泌物时,可采用脉冲式灌洗器(压力<30kPa)进行外部冲洗。治疗后2周内避免使用卫生棉条,防止创面二次感染。

1. 过度清洁的危害

灌洗会使盆腔炎风险增加73%,破坏菌群后需6-8周才能重建平衡。临床案例显示,长期使用洗液者念珠菌检出率是正常人群的2.3倍。

2. 产品选择的误区

市面39%的私处护理产品pH值超标(>5.5),使用后反而导致黏膜脱水。建议购买时查验检测报告,优先选择无香料、无皂基配方。

3. 生活习惯的隐形风险

久坐超过3小时会使会温度上升2.5℃,建议每小时起身活动5分钟。出差住宿时,可用一次性马桶垫+75%酒精喷洒表面,降低交叉感染概率。

1. 建立监测体系

使用症状日记记录分泌物性状(颜色、粘度、气味)、性生活频次、护理产品更换周期。智能手机APP可设置用药提醒和复查时间节点。

2. 营养支持方案

每周摄入3次富含ω-3脂肪酸的食物(三文鱼、亚麻籽),可降低炎症因子IL-6水平。维生素D缺乏者(血清值<30ng/ml),每日补充2000IU有助于免疫调节。

3. 就医预警信号

出现血性分泌物持续3天以上、外阴溃疡、38.5℃以上发热伴下腹痛时,需24小时内就诊。治疗后症状缓解但2周内复发者,建议进行微生态检测。

科学的妇科护理本质上是建立人体自愈系统与外部干预的平衡。建议每6个月进行1次妇科体检,40岁以上女性增加HPV-DNA联合TCT检查。当出现异常症状时,及时规范的医疗干预配合科学的居家护理,能使90%以上的妇科疾病得到有效控制。记住,最好的"护理"是充分信任身体的自我调节能力,在必要时给予精准适度的支持。