新生儿的心跳声是生命最初的律动,也是父母最关心的健康信号之一。许多家长发现宝宝的心跳忽快忽慢时,难免感到紧张。实际上,新生儿的心率具有独特的生理特点,既需要科学认知,也要掌握正确的应对方法。

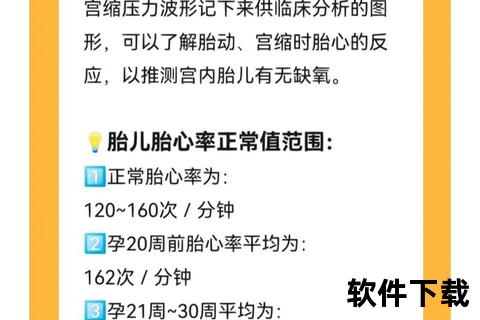

新生儿的心脏每分钟跳动约120-160次,是成人心率的2倍左右。这种高频率源于胎儿期延续的生理特点:心脏尚未完全发育成熟,需通过加快搏动来满足全身供血需求。值得注意的是,新生儿心率存在显著的个体差异和动态波动。

临床统计显示,约30%的新生儿在出生一周内会出现短暂性心律不齐,表现为心跳间隔不等,这通常与呼吸节律不成熟相关,无需特殊干预。

当心率持续超出正常范围或伴随其他症状时,需警惕病理状态:

1. 心动过速(>160次/分)

2. 心动过缓(<100次/分)

3. 节律异常

特殊案例中,动脉导管未闭会引起连续性机械性杂音,这种心脏结构异常可通过新生儿先天性心脏病筛查发现。

正确测量步骤:

1. 选择宝宝安静状态(睡眠或哺乳后1小时)

2. 用食指、中指轻触肘窝或颈动脉(避免按压眼球或囟门)

3. 计时60秒完整计数(短时计数误差可达20%)

4. 建议使用医用级脉搏血氧仪(误差<3次/分)

记录要点:

临床研究显示,家长自行测量的数据与医院监护仪一致性可达85%,但需注意电子玩具类监测设备误差可能超过30%,不建议作为医学判断依据。

当发现异常心率时,可参考"3C原则":

1. Calm(镇静)

2. Check(复核)

3. Contact(联络)

对于早产儿家庭,建议配备带有心率趋势分析功能的监护仪,这类设备能自动识别异常节律。

临床接诊标准依据《新生儿复苏指南》制定:

| 指标 | 观察时限 | 干预措施 |

||-||

| 心率持续<100次/分 | 60秒 | 开始正压通气 |

| 心率持续<60次/分 | 30秒 | 启动胸外按压 |

| 肾上腺素无效 | 10分钟 | 考虑终止复苏讨论 |

值得注意的是,Apgar评分中的心率评估需在出生后1分钟内完成,但复苏措施往往需提前启动。

1. 营养支持:母乳中的牛磺酸有助于心肌细胞发育

2. 环境控制:避免二手烟暴露(可使心率增加8-12次/分)

3. 发育监测:定期进行心电图检查(建议6月龄、1岁各1次)

4. 疫苗防护:轮状病毒疫苗可降低感染相关的心肌炎风险

对存在心脏杂音的新生儿,建议在3月龄进行心脏超声复查,约60%的动脉导管未闭可自然闭合。

生命最初的节律需要精心呵护。通过科学的认知和规范的监测,大多数心率异常都能得到及时干预。记住:规律的心跳不仅是健康指标,更是成长路上最动听的乐章。当发现异常时,保持冷静、及时行动,就是给宝宝最好的保护。