当家长无意间触摸到孩子出现硬块时,内心的担忧与困惑往往难以言表。这种症状既可能是青春期发育的正常信号,也可能是某些疾病的早期警示。本文将从医学角度解析儿童硬块的成因、鉴别方法及应对策略,帮助家长科学应对这一常见问题。

(1)微小青春期(Mini-Puberty)

多见于0-2岁的婴幼儿,尤其是女婴。由于胎儿期母体雌激素的影响或出生后体内激素水平的短暂波动,可能出现单侧或双侧硬块,通常无红肿、疼痛,且随年龄增长自然消退。

(2)青春期启动

女孩8-13岁、男孩9-14岁进入青春期后,发育是第二性征的表现。初期可能仅表现为下方大小的硬块,触感略硬,伴随轻微压痛,属于正常生理现象。

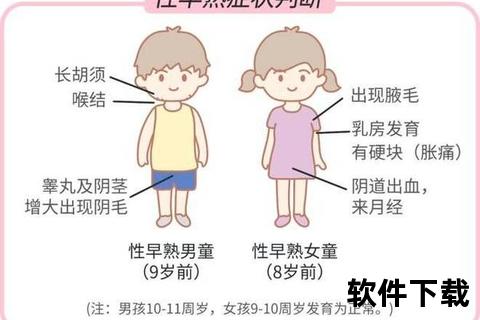

(1)性早熟

若女孩8岁前、男孩9岁前出现发育,并伴随生长、月经初潮或增大,需警惕性早熟。病因可能与中枢神经系统病变、卵巢肿瘤或外源性激素摄入(如含激素食品)相关。

(2)乳腺炎

多由外伤、感染或损伤引发,表现为局部红肿热痛,可能伴随发热。婴幼儿因免疫力较弱更易发病。

(3)乳腺良性肿瘤

以纤维腺瘤最常见,多见于青春期女孩,表现为边界清晰、可活动的硬块,生长缓慢,通常无痛。

(4)恶性肿瘤

儿童乳腺癌罕见但恶性程度高,表现为硬块迅速增大、质地坚硬且与皮肤粘连,可能伴随溢液或腋窝淋巴结肿大。

| 特征 | 生理性硬块 | 病理性硬块 |

||-|--|

| 年龄 | 婴幼儿或青春期儿童 | 各年龄段均可出现 |

| 数量与对称性 | 多为单侧,偶见双侧交替出现 | 单侧或双侧,持续存在 |

| 触感与活动度 | 质地较软,边界清晰,可活动 | 质地坚硬,边界模糊,活动度差 |

| 伴随症状 | 无红肿热痛,生长缓慢 | 疼痛、红肿、快速增大或全身症状 |

1. 日常观察要点:每月自查孩子,记录硬块大小、质地变化及伴随症状。

2. 饮食管理:避免高糖高脂食物、反季节果蔬及含激素的养殖禽肉。

3. 心理支持:引导孩子正确看待身体变化,避免因发育产生焦虑或自卑。

4. 就医指征:

儿童硬块虽多为生理现象,但家长需保持警惕,掌握“观察-记录-就医”三步原则。通过科学的鉴别与及时的干预,既能避免过度治疗,又能防范潜在风险。记住: 早发现、早诊断、早干预 是守护孩子健康的关键。

(本文所述治疗方案需在专业医师指导下实施)

参考文献: