南京,江苏省省会,承载着中国历史长河中的璀璨篇章,亦在现代化浪潮中焕发新生。这座“六朝古都”与“十朝都会”,既有山水城林的天然禀赋,又以文脉绵长、创新涌动著称。对于公众而言,理解南京的古今交融,不仅能感受中华文明的厚度,更能从中汲取应对现代生活挑战的文化智慧。

南京的建城史可追溯至春秋战国时期,但真正奠定其历史地位的,是三国时期孙权定都建业(今南京)。孙权以“宁饮建业水,不食武昌鱼”的决心迁都,开启了南京作为政治中心的序幕。六朝时期(东吴、东晋、南朝宋齐梁陈),南京成为南北文化交汇的核心,佛教艺术、文学创作(如《千字文》《诗品》)在此繁荣,奠定了“天下文枢”的根基。

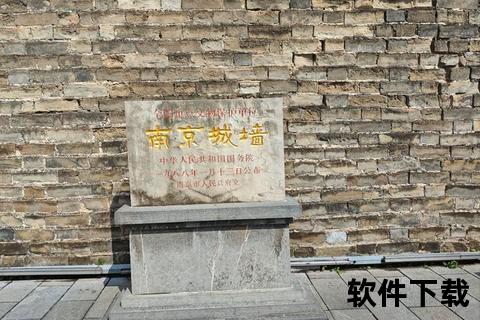

明初朱元璋定都南京,修建了规模宏大的明故宫与城墙体系。这座“中世纪世界第一大宫殿”虽在战火中损毁,但其“依山就水”的城建理念至今影响着南京的空间格局。近代,南京更成为中华民国的政治中心,中山陵、总统府等建筑见证了新旧时代的碰撞。

历史启示:南京的兴衰与地理格局、文化包容性紧密相关。其“龙蟠虎踞”的地形虽利于防御,却也成为南北政权拉锯的焦点;而多元文化的融合(如六朝佛教与玄学、明清江南文人文化),则为城市注入持久的生命力。

南京的文化遗产保护为全国提供了示范。例如,大板巷历史街区的改造,通过“镶补风貌协调新建筑”和引入传统业态,既保留明清街巷肌理,又激活了社区活力。小西湖片区则以“微更新”模式,在改善居民生活条件的保留了原生态的市井烟火气,成为联合国教科文组织认证的创新案例。

文学与教育的传承同样瞩目。南京拥有近900家阅读组织,居民综合阅读率达96.53%。从古代江南贡院走出的万名进士,到今日53所高校(含13所“双一流”)的科教资源,南京始终是人才培育的沃土。

文化价值:南京的经验表明,文化遗产不是“冻结的展品”,而是融入现代生活的活态资源。如明城墙博物馆通过光影技术实现古今对话,金陵小城以沉浸式演出重现云锦技艺,让历史可触可感。

南京在工业化进程中曾面临生态挑战,但通过系统性修复实现了“绿色转身”。幕燕滨江风貌区将废弃矿坑改造为休闲胜地,牛首山通过生态修复成为文旅地标,日均游客超5万人次。秦淮硅巷则将老旧厂房转化为科创空间,集聚1200余家科技企业,形成“文化美感与产业活力”共生的典范。

科技创新方面,南京拥有96名在宁两院院士,每10万人中大学文化程度者达3.52万。从国防领域的金箔锻造技术到农业物联网研发,传统技艺与现代科技在此碰撞出新质生产力。

发展逻辑:南京的现代化路径强调“守正创新”。生态修复不是简单复绿,而是结合文旅功能激活空间价值;科技创新亦非抛弃传统,而是从历史中寻找灵感(如利用古建筑布局规划科创园区)。

1. 历史探索:

2. 文化沉浸:

3. 生态体验:

4. 特殊群体建议:

南京的独特之处,在于它既是“一本可以随时打开的历史书”,又是面向未来的实验室。对于公众而言,理解这座城市的古今对话,不仅能增强文化认同,更能启发我们以更包容的姿态应对现代社会的多元挑战。当你在秦淮河畔品一盏雨花茶,或是在科创园区见证一项技术突破时,或许会突然领悟:真正的“健康城市”,正是历史血脉与创新基因的和谐共生。