月经不调是女性常见的健康问题之一,表现为周期、经量、经期或伴随症状的异常。面对这一困扰,许多患者常陷入“选择中医还是西医”的纠结中。本文将从症状识别、病因分析、诊疗方案对比及特殊人群注意事项等方面,提供科学指导,帮助患者做出更明智的就医决策。

月经不调并非单一疾病,而是多种异常表现的综合体。需重点关注以下情况:

1. 周期异常:正常周期为21-35天,若提前或延后超过7天,或一年内月经次数少于6次,需警惕。

2. 经量异常:单次经量超过80毫升(如每小时需更换卫生巾)或少于5毫升(仅点滴出血)均属异常。

3. 伴随症状:如严重痛经、非经期出血、头晕乏力等,可能与贫血、内分泌疾病或器质性病变相关。

居家处理建议:

西医认为月经不调主要与以下因素相关:

1. 内分泌失调:下丘脑-垂体-卵巢轴功能异常、甲状腺疾病或多囊卵巢综合征(PCOS)。

2. 器质性病变:子宫肌瘤、子宫内膜息肉、盆腔炎等。

3. 药物或生活方式:避孕药、抗抑郁药、节食或过度运动等。

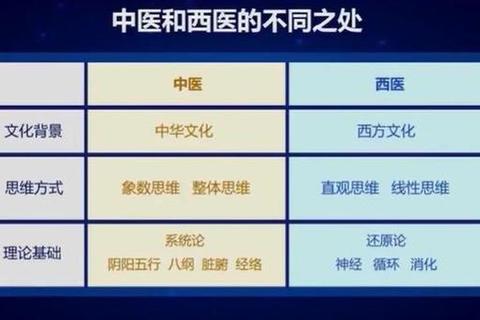

中医强调整体失衡,常见证型包括:

1. 气血失调:如气虚不摄(经量多色淡)、血热妄行(经量多色鲜红)。

2. 脏腑功能异常:肝郁气滞(经前胀痛)、肾虚精亏(经期腰膝酸软)。

3. 外邪侵袭:寒凝血瘀(经血色暗有块)、湿热(经血黏稠异味)。

| 分类 | 西医方案 | 中医方案 |

|-|-|-|

| 药物干预 | 激素类药物(如黄体酮、避孕药)调节周期 | 中药汤剂(如归脾汤、逍遥散)调理气血 |

| 物理治疗 | 无创或微创手术(如宫腔镜切除息肉) | 针灸、艾灸(刺激三阴交、气海等穴位) |

| 生活方式干预 | 补充铁剂、调整饮食结构 | 食疗(如红枣枸杞粥)、情志疏导 |

疗效与副作用对比:

1. 青春期女性:

2. 育龄期女性:

3. 围绝经期女性:

1. 优先选择西医的情况:

2. 优先选择中医的情况:

3. 中西医结合策略:

1. 生活方式调整:

2. 饮食建议:

3. 心理支持:

月经不调的治疗需“因人制宜”,西医善攻急症,中医长于调理。无论选择何种方式,均需在专业医生指导下进行,避免自行用药延误病情。通过科学认知与主动管理,女性可更好地守护生殖健康与生活质量。