女性的泌尿系统健康常常被忽视,但尿道作为排尿的重要通道,其结构与功能直接影响着日常生活质量。许多女性在出现尿频、尿痛或反复感染时才意识到尿道健康的重要性。据统计,约50%的女性一生中至少经历一次尿路感染,这与女性尿道的独特解剖特点密切相关。了解这一微小却关键的器官,是预防疾病、维护健康的第一步。

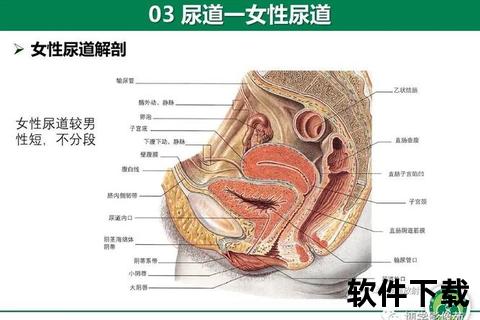

女性尿道位于耻骨联合后方,自膀胱底部的尿道内口起始,以约15度角斜向前下方穿行,最终开口于前庭的尿道外口。其平均长度仅为3-5cm,直径约0.6cm,呈现出"短、宽、直"的形态特点。这种特殊构造使得细菌更容易上行感染,这也是女性尿路感染高发的重要解剖学基础。

在纵剖面上,尿道壁由内向外分为三层:黏膜层、肌层和外膜。黏膜层在空虚状态时形成纵向皱襞,富含尿道腺体,这些腺体分泌的黏液具有润滑和保护作用。肌层的特殊结构值得关注——近端1/3段为平滑肌构成的内纵行肌,中段环行肌与膀胱颈肌肉相连形成功能性括约肌,远端则被横纹肌构成的尿道括约肌环绕,这种双重括约机制既保证排尿可控性,又参与性功能调节。

与周围器官的毗邻关系中,尿道前壁与前壁紧密贴合,后壁则与直肠间隔着直肠隔。这种解剖关系解释了为何炎、直肠炎症易继发尿道感染。特别值得注意的是,在尿生殖膈层面,尿道与共同穿过由会阴深横肌和尿道括约肌构成的支撑结构,分娩损伤或年龄相关的盆底肌松弛可能引发压力性尿失禁。

尿道的核心功能是受控排空膀胱,这一过程涉及复杂的神经肌肉协调。当膀胱充盈量达到300-500ml时,膀胱壁牵张感受器通过盆神经将信号传至骶髓初级排尿中枢,同时大脑皮层解除对脊髓反射的抑制,逼尿肌收缩与括约肌松弛的精准配合完成排尿。

临床常见的尿道综合征多表现为尿频、尿急、排尿困难三联征,其发生机制可分为三类:①感染性因素:大肠杆菌等革兰氏阴性菌通过尿道外口逆行感染,细菌表面的菌毛蛋白与尿道黏膜糖蛋白受体结合是定植的关键步骤;②机械性刺激:尿道结石或异物造成的物理损伤;③神经源性因素:糖尿病神经病变或盆腔手术后神经损伤导致的排尿功能障碍。

特殊人群需特别注意:孕妇因孕激素升高导致尿道平滑肌松弛,输尿管扩张,感染风险增加3-4倍;绝经后女性雌激素水平下降使尿道黏膜萎缩,防御能力减弱;儿童因尿道黏膜屏障发育不全,且卫生意识薄弱,易发生反复感染。

症状学评估需关注排尿日记记录:包括单次尿量、日间/夜间排尿次数、伴随症状(如血尿、发热)等。特征性症状如排尿末疼痛多提示膀胱三角区炎症,全程疼痛可能为尿道全程感染。

实验室诊断中,尿常规检查发现每高倍视野超过5个白细胞具有诊断意义。采用清洁中段尿培养菌落计数≥10^5 CFU/ml可确认感染。对于复发性病例,需进行膀胱尿道镜检查排除尿道憩室或瘘管形成,超声检查可评估残余尿量。

鉴别诊断时需注意:膀胱过度活动症表现为急迫性尿失禁但无感染证据;间质性膀胱炎伴随膀胱充盈痛;尿道综合征可能出现症状与检验结果不匹配的情况,需排除心理因素影响。

基础预防:每日饮水2000ml以上形成生理性冲洗,穿着纯棉透气内裤避免局部湿热环境。排尿后从前向后擦拭会,经期卫生巾每2-4小时更换。

行为干预:建立定时排尿习惯(每3-4小时),避免憋尿超过400ml。性行为后立即排尿可减少细菌逆行风险,建议采用非刺激性的清洁方式,避免使用冲洗剂破坏菌群平衡。

特殊防护:妊娠期采用侧卧位睡眠减轻子宫对输尿管压迫,绝经女性局部应用雌激素软膏增强黏膜防御。对于神经源性膀胱患者,间歇导尿联合胆碱能药物可改善排空功能。

当出现以下预警信号时需立即就医:肉眼血尿持续24小时以上、发热伴腰背部疼痛(提示肾盂肾炎)、排尿困难导致尿潴留等。家庭应急处理可尝试热水坐浴缓解痉挛性疼痛,但禁止自行服用抗生素。

女性尿道的健康管理需要建立在对解剖特点的深刻认知之上。通过显微镜观察可见,正常尿道黏膜呈现粉红色天鹅绒样外观,而上皮细胞表面的糖胺聚糖层如同天然抗菌涂层。当这层保护屏障受损时,及时干预比单纯杀菌更重要。建议每年进行尿常规筛查,特别是具有糖尿病等基础疾病的高危人群。健康的生活方式配合医学监控,能让这个"生命下水道"始终保持畅通清洁。