味精作为一种常见的调味品,其原料来源与生产工艺的科学性常被公众误解。许多人认为它是“化学合成产物”或“有害添加剂”,但事实上,现代味精的生产基于天然原料与微生物发酵技术,其安全性已被全球权威机构认可。本文将从原料解析、工艺科学、健康影响及使用建议四部分,系统解答公众的核心困惑。

一、原料解析:小麦淀粉为何成为核心

味精的主要成分是谷氨酸钠,其核心原料来源于富含淀粉的植物。小麦淀粉因其高纯度、易获取及成本优势,成为现代发酵工艺的首选原料之一。

1. 淀粉的转化原理

小麦淀粉通过水解转化为葡萄糖,这是微生物发酵的基础。水解过程分为两步:

液化:高温下(约90℃)利用α-淀粉酶将长链淀粉分解为短链糊精。

糖化:在60℃左右,通过糖化酶将糊精进一步转化为葡萄糖。

这一过程确保微生物能高效利用碳源进行代谢。

2. 原料选择的科学依据

小麦淀粉的直链淀粉含量适中(约25%),比玉米淀粉(约28%)更易被酶解,且残留物少,适合工业化生产。小麦淀粉的蛋白质含量低(<0.5%),可减少发酵过程中杂菌污染的风险。

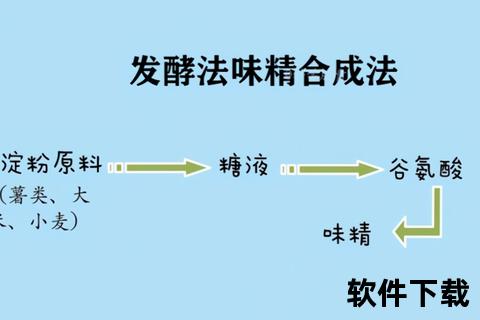

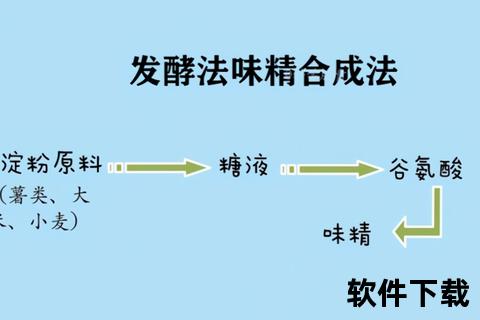

二、发酵工艺的科学过程:微生物的精密“协作”

现代味精生产采用微生物发酵法,其核心是通过特定菌株将葡萄糖转化为谷氨酸,再经中和反应生成谷氨酸钠。

1. 发酵阶段的关键技术

菌种选择:常用菌株为谷氨酸棒状杆菌(Corynebacterium glutamicum),其代谢路径高效且遗传稳定性强。

发酵条件控制:

温度:30-37℃,维持菌体最佳生长状态。

溶氧量:通过搅拌和通气保持溶氧浓度≥30%,确保有氧代谢。

pH值:通过自动补料系统维持pH 7.0-7.2,防止酸性环境抑制菌体活性。

2. 谷氨酸的提取与精制

等电点结晶法:将发酵液pH调至谷氨酸等电点(pH 3.22),使其结晶析出。

离子交换纯化:利用树脂吸附杂质离子(如Ca²⁺、Fe³⁺),提升谷氨酸纯度至99%以上。

中和反应:谷氨酸与氢氧化钠反应生成谷氨酸钠,再经浓缩、干燥得到成品。

三、健康影响:科学证据与常见误区

1. 安全性验证

国际权威结论:世界卫生组织(WHO)和美国食品药品监督管理局(FDA)均将味精列为“一般认为安全”(GRAS)物质,每日允许摄入量(ADI)为≤30毫克/公斤体重。

毒性对比:谷氨酸钠的半数致死量(LD50)为15g/kg(大鼠),远高于食盐(3g/kg),常规烹饪用量(0.1-0.8g/餐)无健康风险。

2. 敏感人群的注意事项

“味精综合征”争议:极少数人可能对谷氨酸钠敏感,出现短暂头痛或面部潮红。研究表明,此类反应多与空腹摄入高剂量(≥3g)有关,正常饮食中极少发生。

特殊人群建议:

婴儿:未满1岁的婴儿应避免食用含味精食品,因其肾脏代谢功能未完善。

肝病患者:需遵医嘱控制摄入量,避免加重血氨代谢负担。

四、使用建议:科学提鲜与健康平衡

1. 烹饪技巧

温度控制:最佳溶解温度为70-90℃,避免超过120℃产生焦谷氨酸钠(无害但丧失鲜味)。

搭配原则:与食盐(氯化钠)协同使用,可减少30%-50%的盐用量,降低高血压风险。

2. 选购与储存指南

标签识别:配料表中标注“味精”或“谷氨酸钠”均为合法,前者为食品原料,后者属添加剂范畴。

储存条件:密封存放于阴凉干燥处,避免吸潮结块。

五、总结与行动建议

味精的生产是微生物学与食品工程的精密结合,其安全性已获科学背书。公众可基于以下行动减少认知偏差:

1. 理性看待“化学合成”标签:发酵法与酿酒、制醋类似,属天然生物转化过程。

2. 按需使用:健康成人每日味精摄入量建议≤6g(约1茶匙),避免过量。

3. 特殊人群咨询:孕妇、慢性病患者可咨询营养师,制定个性化饮食方案。

通过科学认知与合理使用,味精不仅能提升食物风味,还可作为减盐策略的辅助工具,助力健康饮食。