心脏的每一次跳动都在为全身输送氧气与养分,而心率的快慢不仅是心脏功能的直观反映,更与寿命长短息息相关。本文将从不同年龄人群的心率标准、异常信号及应对措施、日常健康管理三个维度,为您揭开心率与健康的深层联系。

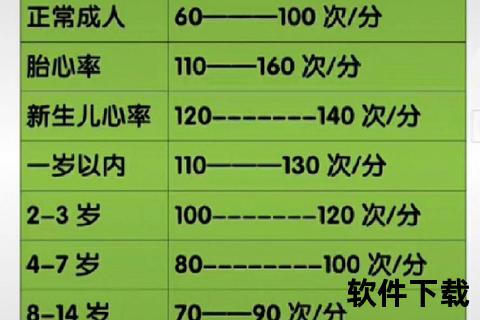

新生儿心脏尚未完全发育,需通过加快跳动满足生长需求。出生24小时内,心率可达103-150次/分钟;1岁以内婴儿心率约为100-180次/分钟。随着身体发育,儿童心率逐渐下降:

青少年(13-18岁)接近成人水平,静息心率稳定在60-100次/分钟。

特殊表现:儿童运动后心率可短暂升至160-180次/分钟,但休息10-15分钟后应恢复正常。若安静时持续超过150次/分钟(儿童)或100次/分钟(青少年),需警惕病理因素。

健康成人静息心率一般为60-100次/分钟,运动员因心肌强健可能低至40-50次/分钟。长期静息心率>80次/分钟者,心血管疾病风险增加20%。

影响因素:

65岁以上老年人正常心率仍为60-100次/分钟,但因心脏功能退化或药物影响(如β受体阻滞剂),可能出现轻微下降或波动。若伴随头晕、乏力,需排查房室传导阻滞等疾病。

症状:心慌、胸闷、呼吸急促,严重时晕厥。

常见原因:脱水、发热、甲亢、心脏疾病(如房颤)。

应急处理:

症状:疲劳、头晕、眼前发黑。

危险阈值:<50次/分钟可能引发休克。

常见原因:药物副作用、心脏传导障碍、电解质紊乱。

应对建议:

表现为心跳忽快忽慢或漏跳,常见于器质性心脏病患者。需通过心电图或24小时动态监测(Holter)确诊。

注意事项:测量前5分钟,避免运动、咖啡因或情绪波动。

出现以下情况需立即就诊:

1. 静息心率持续>100次/分钟或<50次/分钟;

2. 伴随胸痛、呼吸困难、意识模糊;

3. 儿童心率异常且伴有面色苍白、拒食;

4. 孕期胎心率<110次/分钟或>160次/分钟。

心率是心脏健康的“晴雨表”,了解正常范围、识别异常信号、采取科学干预,能有效降低心血管疾病风险。建议家庭常备便携式心率监测设备,每年进行一次心电图检查,尤其40岁以上人群。健康的心跳,从每一天的细心呵护开始。