新生儿吃奶后,小脸涨得通红,奶液突然从嘴角涌出,甚至从鼻腔喷出——这样的场景让无数新手父母手足无措。事实上,约50%的0-3月龄婴儿每天都会经历吐奶,但绝大多数属于生理现象。本文将系统解析母乳喂养后吐奶的成因,并提供经过验证的护理方案。

1. 生理性反流的必然性

新生儿的胃呈水平位(类似敞口的烧瓶),容量仅5-7ml(相当于一颗樱桃大小)。连接食道的贲门括约肌发育不成熟,在喂奶后难以有效闭合,而连接肠道的幽门括约肌却相对紧张,这种"上松下紧"的结构导致奶液易反流。

2. 病理性吐奶的警示标志

当出现以下情况时,需警惕病理性因素:

1. 哺乳姿势不当

平躺喂奶时重力作用消失,增加反流风险。理想姿势是母亲坐位,婴儿头部抬高30-45度,身体呈直线贴合母体。

2. 乳汁流速失控

奶阵过强时,婴儿会因吞咽不及吸入空气。哺乳前可手动挤出部分前奶,或采用"C型手"轻压控制流速。

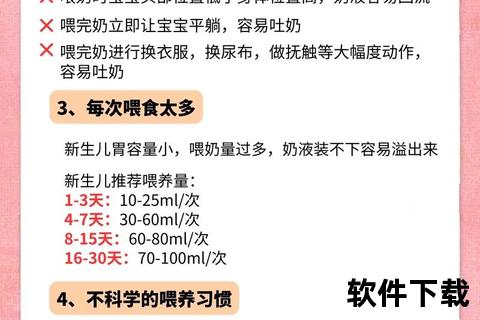

3. 过度喂养的陷阱

新生儿胃壁薄且弹性差,过度充盈时容易"溢出"。建议按需喂养,单次哺乳时长控制在15-20分钟,避免将哺乳作为唯一安抚手段。

4. 含乳姿势缺陷

未完全含住会导致空气吸入。正确含乳时,婴儿下唇外翻,下巴紧贴,鼻尖可自由呼吸。

5. 拍嗝时机错位

约30%的空气在哺乳过程中进入胃部。建议每哺乳5分钟暂停拍嗝,而非哺乳结束后集中处理。拍嗝时采用"空心掌"自下而上轻叩肩胛区。

6. 哺乳后体位突变

立即换尿布或玩耍会挤压腹部。哺乳后应保持竖抱20分钟,可借助婴儿背巾维持体位。

7. 母亲饮食影响

牛奶、大豆、咖啡因等食物成分可能通过乳汁引发过敏反应。建议可疑食物排除试验,每次仅排除一种食物并观察3天。

8. 环境刺激干扰

强光、噪音等外界刺激会引发婴儿进食时紧张吞咽。建议创造安静、昏暗的哺乳环境。

1. 体位管理

立即将婴儿转向侧卧位,用吸球清理口鼻分泌物。切忌竖抱,防止奶液倒灌入肺。

2. 窒息急救

若出现面色青紫、呼吸暂停,立即实施背部叩击法:

1. 哺乳优化方案

2. 改庭护理

1. 药物干预指征

当确诊病理性反流时,医生可能开具:

2. 手术评估标准

先天性幽门狭窄确诊后,需进行幽门环肌切开术。手术指征包括:

研究显示,婴儿吐奶引发的养育焦虑指数高达67%。建议:

1. 记录喂养日志(时间、吐奶量、伴随症状)

2. 加入母乳喂养支持小组(如国际母乳会)

3. 每日预留30分钟"减压时间",避免过度紧张

关键行动清单

✅ 哺乳后维持竖抱20分钟

✅ 每周监测体重增长(正常范围:20-30g/天)

✅ 准备医用吸球、斜坡垫等应急物品

✅ 发现血性/胆汁样呕吐物立即就医

随着婴儿消化道发育成熟,90%的吐奶现象在6月龄前自然缓解。养育者需在警惕病理信号的保持科学育儿的定力,用温柔陪伴度过这段特殊成长期。