肿瘤治疗是一场复杂而持久的战役,而辅助用药如同战场上的“精准支援部队”——它们或增强主力治疗的效果,或减轻治疗带来的伤害。近年来,随着免疫治疗、靶向药物等领域的突破,辅助用药正从“配角”转变为改写癌症患者命运的关键角色。本文将以通俗易懂的方式,解析这些“生命守护者”的运作原理,并揭示如何通过科学策略让治疗更安全有效。

1. 免疫系统的“开关调控者”

免疫检查点抑制剂(如PD-1/PD-L1抑制剂)通过解除肿瘤对免疫细胞的抑制,重新激活“抗癌卫士”的功能。例如在鼻咽癌治疗中,特瑞普利单抗联合化疗可将5年生存率从33.9%提升至52%。这类药物尤其适合肿瘤微环境中存在大量免疫细胞但被抑制的患者。

2. 肿瘤生长的“精准打击者”

针对特定基因突变的靶向药物,如第三代EGFR抑制剂利厄替尼,能准确识别癌细胞的特征标记。其治疗EGFR突变肺癌时,68.8%的患者肿瘤显著缩小,且对脑转移灶同样有效。这类药物需要基因检测指导用药,避免“误伤”正常细胞。

3. 化疗副作用的“减震缓冲垫”

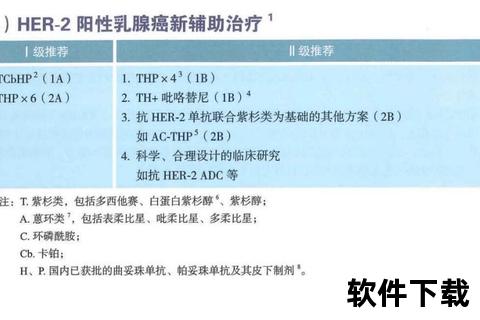

新型辅助药物可针对性缓解化疗并发症。例如抗呕吐药物奥氮平、升白细胞的粒细胞集落刺激因子(G-CSF),使更多患者能完成足疗程治疗。研究显示,乳腺癌辅助治疗中合理调整药物剂量并不影响疗效,反而提升患者耐受性。

1. 联合治疗的“黄金组合”

2. 动态剂量调整体系

通过血药浓度监测、人工智能预测模型等工具,实现“量体裁衣”式给药。如CDK4/6抑制剂阿贝西利,30%患者需要剂量调整,但研究证实调整后疗效不受影响。老年患者、肝肾功能异常者更需个体化方案。

3. 生物标志物指导的精准选择

4. 全程管理的“三阶段保护”

1. 常见副作用应对指南

2. 特殊人群注意事项

3. 疗效监测时间轴

4. 治疗成本控制建议

随着双特异性抗体、细胞疗法等新技术的发展,辅助用药正在突破传统界限。如同时靶向CTLA-4和LAG-3的双抗药物,在早期临床试验中显示出更强的免疫激活能力。而人工智能辅助的用药决策系统,有望在未来3-5年内进入临床,实现真正意义上的“一人一策”。

给患者的行动建议:

1. 建立治疗档案:记录每次治疗反应、检查结果

2. 加入病友社群:获取最新治疗资讯和护理经验

3. 营养运动干预:保证蛋白质摄入,适度有氧运动

4. 心理支持系统:正视治疗焦虑,寻求专业心理咨询

在这场对抗肿瘤的持久战中,科学用药策略如同精密导航系统,而患者与医疗团队的默契配合则是抵达康复彼岸的关键。记住,每个治疗决策都是医患共同绘制的生命蓝图,理性对待副作用,主动参与方案制定,才能最大限度发挥现代医学的力量。