月经周期的规律性是女性生殖健康的重要指标之一。对许多女性来说,准确预测下一次月经来潮的时间不仅能帮助规划生活安排,还能为备孕、避孕或发现健康异常提供依据。由于个体差异和环境因素的影响,约有40%的女性存在周期波动超过7天的情况。掌握科学的预测方法,结合自身特点灵活调整,是提升预测准确性的关键。

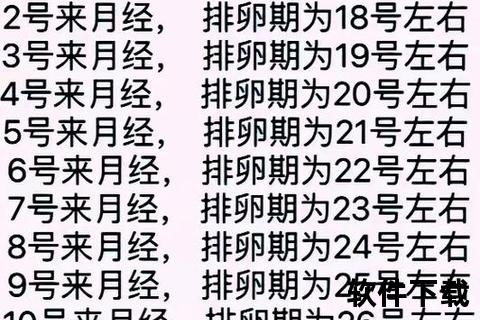

月经周期的计算是从本次月经来潮的第一天到下次月经前一天的总天数。正常周期为21-35天,平均28天。排卵通常发生在下次月经前14天左右,这一生理机制被称为“黄体期固定规律”。

常见影响因素包括:

步骤:

① 连续记录6个月经周期起止日期,标记经期出血天数

② 计算平均周期:剔除最长和最短周期后取中间值(例:记录周期为26/28/29/30天,则取28.5天)

③ 预测公式:下次月经日=本次月经首日+平均周期天数

示例:3月1日来潮,平均周期28天→预测下次为3月29日

优势与局限:

操作要点:

曲线解读:

黏液变化四阶段:

| 阶段 | 性状 | 受孕概率 |

|||-|

| 月经期 | 出血 | 禁止同房 |

| 干燥期 | 无分泌物 | 低风险 |

| 湿润期 | 乳白色粘稠状 | 中等风险 |

| 排卵期 | 透明蛋清状(拉丝度>8cm) | 高风险 |

使用技巧:

1. 青少年女性(初潮后2年内)

2. 围绝经期女性

3. 哺乳期女性

4. 多囊卵巢综合征患者

需警惕的预警信号:

分级处理建议:

| 情况 | 家庭处理 | 就医指征 |

||-|-|

| 偶发1次延迟≤7天 | 饮用姜枣茶+腹部热敷 | 观察下个周期 |

| 连续2周期紊乱 | 补充维生素B族+记录症状日记 | 月经第3天查性激素六项 |

| 伴严重痛经/血块增多 | 避免摄入冷饮,使用暖宫贴 | 立即妇科超声检查 |

1. 数据交叉验证:将日历法预测结果与体温升高日、试纸阳性日比对,允许±2天误差

2. 动态调整机制:旅行、疾病等应激事件后,自动进入3个月观察期重新计算周期

3. 医疗介入节点:预测误差持续>7天超过3个月,需排除甲状腺功能异常或垂体病变

通过系统记录和科学分析,每位女性都能绘制出专属的生理节律图谱。当发现自身规律与通用计算模型存在显著差异时,这往往不是误差,而是身体发出的个性化健康信号。掌握这些预测技巧的本质,是学会与身体建立更深层的对话。