崩漏是中医妇科中异常子宫出血的统称,表现为月经周期严重紊乱,出血量多如注或淋漓不止。这一病症在青春期、生育期及更年期女性中均可能发生,若未及时干预可能引发贫血甚至休克,需引起高度重视。

一、崩与漏的核心差异与症状表现

崩漏分为“崩中”与“漏下”两种类型:

崩中(暴崩):发病急骤,出血量多如洪水决堤,常伴随头晕、乏力、面色苍白等急性失血症状。严重时可导致休克,需紧急就医。

漏下(经漏):出血量少但持续数周甚至数月,血色暗淡或鲜红,患者易出现长期贫血、腰膝酸软、失眠等症状。

两者可相互转化,例如暴崩后转为漏下,或漏下未愈突发大量出血,因此临床常统称为“崩漏”。

特殊人群差异:

青春期女性:多因肾气未充、内分泌失调导致无排卵性出血,常伴随月经初潮后周期紊乱。

更年期女性:卵巢功能衰退引发激素失衡,出血多伴潮热、盗汗等更年期症状。

孕妇:需警惕胎漏(先兆流产)或异位妊娠出血,此类情况与崩漏症状相似但病因不同,需通过妊娠试验鉴别。

二、病因与病机:为何会突发异常出血?

中医认为崩漏的根源在于肾-天癸-冲任-胞宫轴失衡,具体病因可分为虚实两类:

1. 虚证

脾肾两虚:脾失统血、肾失封藏,导致冲任不固。常见于过度劳累、饮食不节或先天体质虚弱者。

气血亏虚:长期慢性失血或大病后气血不足,无法固摄经血。

2. 实证

血热妄行:素体阳盛或情志郁结化火,迫血外溢,血色鲜红质稠,伴口干舌燥。

血瘀阻滞:气滞或寒凝导致瘀血内停,新血难安,表现为出血夹血块、小腹刺痛。

现代医学认为,功能性子宫出血(功血)是崩漏的主要病理基础,与下丘脑-垂体-卵巢轴调节异常密切相关,常见于压力过大、过度节食或内分泌疾病患者。

三、诊断与鉴别:如何明确病因?

诊断要点:

病史采集:记录出血模式(突发/持续)、伴随症状(腹痛、发热)及月经史。

妇科检查:排除子宫肌瘤、内膜息肉等器质性疾病。

辅助检查:B超观察子宫内膜厚度,性激素六项评估卵巢功能,必要时行诊断性刮宫。

需鉴别的疾病:

1. 经间期出血:两次月经中间少量出血,周期规律,与激素波动相关。

2. 生殖系统肿瘤:如宫颈癌、子宫内膜癌,出血常伴恶臭分泌物。

3. 全身性疾病:血液病(如血小板减少症)或肝肾功能异常导致的凝血障碍。

四、中西医结合治疗策略

1. 急性期止血:塞流为先

中医急救:艾灸隐白穴(足大趾内侧甲角旁)可快速减少出血,配合独参汤益气固脱。

西医干预:大剂量出血时使用雌激素(如苯甲酸雌二醇)修复内膜,或孕激素调整周期。

2. 稳定期调本:澄源与复旧

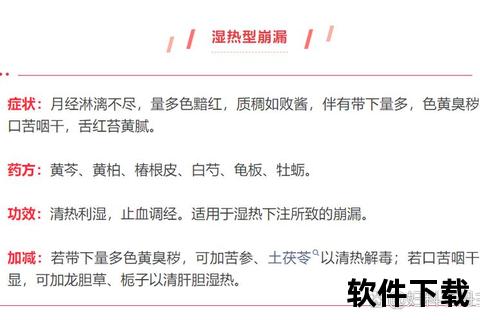

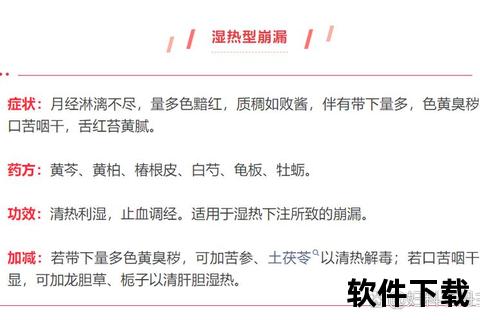

中药调理:

肾阴虚:左归丸加减(熟地、山药、枸杞)滋阴固冲。

脾肾两虚:固本止崩汤(黄芪、白术、海螵蛸)健脾益肾。

血瘀:逐瘀止血汤(桃仁、红花、三七)化瘀生新。

周期调整:

青春期:促进排卵,建立正常月经周期。

更年期:以补脾益肾为主,预防子宫内膜恶变。

3. 针灸与食疗辅助

针灸选穴:三阴交、关元、血海调节冲任,实证加太冲疏肝,虚证加足三里补气。

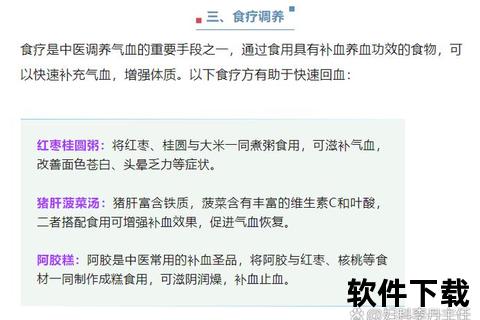

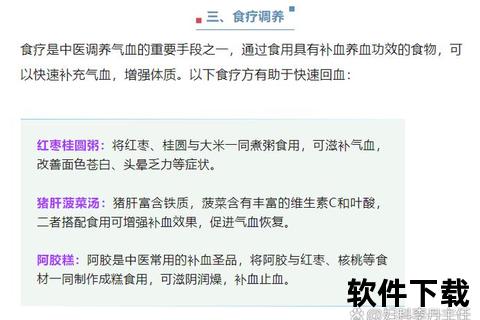

食疗方案:

血热者:荸荠茅根饮(鲜茅根50g煮水)。

气虚者:黄芪乌鸡汤(黄芪30g、乌鸡半只)。

五、预防与日常管理

1. 生活习惯:避免熬夜、剧烈运动;经期禁房事及盆浴。

2. 情绪调节:通过冥想、瑜伽缓解压力,防止肝郁化火。

3. 体质调理:

脾虚者多吃山药、红枣;肾虚者常食黑豆、核桃。

血瘀体质可饮用山楂红糖水(山楂10g、红糖15g)。

紧急情况处理:若突发大量出血,立即平卧并按压隐白穴,同时联系急救。出血期间避免服用活血药材(如当归、川芎)。

崩漏的治疗需标本兼顾,急性期以止血为要,缓解期则需通过中药、饮食、生活方式等多维度调理。患者应定期复查子宫内膜状况,尤其更年期女性需警惕癌变风险。通过中西医协同干预,多数患者可恢复正常的月经周期,重获健康。